Глава VI

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Г. 1294-1304.

Браки. Свойства Андреевы. Суд Князей. Сеймы Княжеские. Москва усиливается. Смелость Россиян. Смерть Даниила Московского. Междоусобия в Княжениях. Война с Орденом Ливонским. Кончина и слава Довмонтова. Ландскрона. Мир с Даниею. Смерть Андреева. Разные бедствия. Митрополиты в Владимире. Кончина Льва Галицкого. Двинская грамота.

Наконец властолюбивый Андрей уже мог назваться законным Великим Князем России; никто не спорил с ним о сем достоинстве. Константин Борисович, по кончине старшего брата, сел на престоле Ростовском, отдав Углич своему сыну, Александру. Великий Князь и Михаил Тверской женились на дочерях умершего Димитрия Борисовича, и два года протекли в тишине.

Но мог ли Андрей, разоритель отечества, требовать любви от народа и почтения от Князей? Он не имел и тех свойств, коими злодеи человечества закрашивают иногда черноту свою: ни ревностного славолюбия, ни великодушного мужества; брал города, истреблял Христиан руками Моголов, не обнажав меча, не видав опасности и пролив множество невинной крови, не купил даже права назваться победителем!

[1295-1297 гг.] В тогдашних обстоятельствах России Великому Князю надлежало бы иметь превосходную душу Александра Невского, чтобы не именем только, но в самом деле быть Главою частных Владетелей, из коих всякий искал независимости. Михаил Тверской и Феодор Ярославский приобрели оную в княжение Димитрия, а Даниил Московский и сын Дмитрия Александровича, Иоанн Переславский, хотели того же при Андрее. Открылась распря, дошедшая до вышнего судилища Ханова: сам великий Князь ездил в Орду с своею молодою супругою, чтобы снискать милость Тохты. Посол Ханский, избранный быть миротворцем, созвал Князей в Владимир. Они разделились на две стороны: Михаил Тверской взял Даниилову (Иоанн же находился в Орде; вместо его говорили Бояре Переславские): Феодор Черный и Константин Борисович стояли за Андрея. Татарин слушал подсудимых с важностию и с гордым видом, но не мог удержать их в пределах надлежащего смирения. Разгоряченные спором Князья и Вельможи взялись было за мечи. Епископы, Владимирский Симеон и Сарский Исмаил, став посреди шумного сонма, не дали братьям резаться между собою. Суд кончился миром, или, лучше сказать, ничем. Посол Ханов взял дары, а Великий Князь, дав слово оставить братьев и племянника в покое, в то же время начал собирать войско, чтобы смирить их как мятежников. Желая воспользоваться отсутствием Иоанна, он хотел завладеть Переславлем, но встретил под Юрьевом сильную рать Тверскую и Московскую: ибо Иоанн, отправляясь к Хану, поручил свою область защите Михаила Ярославича. Вторично вступили в переговоры и вторично заключили мир, который, сверх чаяния, не был нарушен до самой кончины Андреевой. Князья иногда ссорились, однако ж не прибегали к мечу и находили способ мириться без кровопролития.

[1298-1304 гг.] Древние Сеймы Княжеские, учрежденные Мономахом при Святополке II, тогда возобновились, в обстоятельствах подобных и с тем же добрым намерением: ибо ни Святополк, ни Андрей не мог силою обуздывать частных Владетелей, и словесные убеждения, за недостатком иных средств, казались нужными. В сих торжественных собраниях присутствовали и знаменитые Духовные особы, как толкователи святых устоев правды и совести. Первое из оных, по смерти Феодора Ярославского, было в Дмитрове, где Андрей с братом Даниилом, с племянником Иоанном и с Михаилом кончил все дела дружелюбно, но где Князья Тверской и Переславский не могли в чем-то согласиться, доселе действовав единодушно. Хитрый Михаил привлек было на свою сторону и Новогородцев, заключив с ними договор, по коему они взаимно обязывались помогать друг другу в случае утеснений от Великого Князя и самого Хана: Новгород обещал правосудие всем Тверским истцам в его области, а Михаил отступался от закабаленных ему должников Новогородских, и проч. Андрей не мог помешать сему оскорбительному для него союзу и без сомнения был доволен размолвкою Михаила с Иоанном, которая уменьшала могущество первого. Но Иоанн, названный в летописях тихим, или кротким, тем согласнее жил с дядею своим, Даниилом, и в 1302 году, умирая бездетен, отказал ему Переславль. Князь Московский, въехав в сей город, выгнал оттуда Бояр Андрея, который считал себя истинным наследником Иоанновым, и, негодуя на властолюбие меньшего брата, поехал с жалобою к Хану. Область Пepeславская вместе с Дмитровом была по Ростове знаменитейшею в Великом Княжении, как числом жителей, Бояр, людей военных, так и крепостию столичного ее города, обведенного глубоким, наполненным водою рвом, высоким валом и двойною стеною под защитою двенадцати башен. Сие важное приобретение еще более утверждало независимость Московского Владетеля: Даниил же, за два года перед тем, победил и взял в плен Рязанского Князя, Константина Романовича, убив в сражении и многих Татар: смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом Россияне начинали ободряться и, пользуясь дремотою Ханов, издалека острили мечи свои на конечное сокрушение тиранства.

Между тем как Андрей искал суда в Орде, Даниил [в 1303 г.] внезапно скончался, однако ж успев принять Схиму, по тогдашнему обыкновению людей набожных. Он первый возвеличил достоинство Владетелей Московских и первый из них был погребен в сем городе, в церкви Св. Михаила, оставив по себе долговременную память Князя доброго, справедливого, благоразумного и приготовив Москву заступить место Владимира.

Сведав о кончине Данииловой, Переславцы единодушно объявили Князем своим сына его, Юрия, или Георгия, у них бывшего, и даже не дозволили ему ехать на погребение отца, боясь, чтобы Андрей вторично не занял их города. Георгий, успокоив народ и будучи уверен или в покровительстве, или в беспечности Хана, не только без страха ожидал Андрея, но хотел еще и новыми приобретениями умножить владения Московские; соединился с братьями, завоевал Можайск, Удел Смоленский, и привел пленником тамошнею Князя, Святослава Глебовича, Феодорова племянника.

Наконец Великий Князь, быв целый год в Орде, возвратился с послами Тохты. Князья съехались в Переславле на общий Сейм (осенью в 1303 году). Там, в присутствии Митрополита Максима, читали ярлыки, или грамоты Ханские, в коих сей надменный повелитель объявлял свою верховную волю, да наслаждается Великое Княжение тишиною, да пресекутся распри Владетелей и каждый из них да будет доволен тем, что имеет. Андрей, Михаил и сыновья Данииловы возобновили договор мира; но Георгий удержал за собою Переславль, и, следственно, Великий Князь, хваляся впрочем милостию Тохты, не достигнул своей цели.

В сих Княжеских съездах не участвовали ни Рязанские, ни Смоленские, ни другие Владетели. Нашествие Моголов уничтожило и последние связи между разными частями нашего отечества: Великий Князь, не удержав господства над собственными Уделами Владимирскими, мог ли вмешиваться в дела иных областей и быть - ежели бы и хотел - душою общего согласия, порядка, справедливости? Как в Великом, так и в частных Княжениях единокровные восставали друг на друга. Александр Глебович, отразив (в 1298 году) дядю своего, Феодора Черного, от Смоленска, хотел (чрез два года) взять Дорогобуж, город Смоленской области, ему непослушный; отнял у жителей воду, но, разбитый ими с помощию Князя Вяземского, Андрея, его родственника, отступил, исходя кровию от тяжелой раны. Роман Глебович, брат Александров, также был уязвлен стрелою; а юный сын последнего пал мертвый на месте сражения.

Мужество Россиян гораздо счастливее ознаменовалось тогда в битвах с врагами иноплеменными... Ливонские Рыцари (в 1299 году) неожидаемо осадили Псков и, разграбив монастыри в его предместии, убивали безоружных Монахов, женщин, младенцев. Князь Довмонт, уже старец летами, но еще воин пылкий, немедленно вывел свою дружину малочисленную, сразился с Немцами на берегу Великой, смял их в реку и, взяв в добычу множество оружия, брошенного ими в бегстве, отправил пленников, граждан Эстонского Феллина, к Великому Князю. Командор Ордена, предводитель Немцев, был ранен в сем несчастном для них сражении, о коем Ливонские Историки не упоминают и которое было последним знаменитым делом храброго Довмонта. Он преставился чрез несколько месяцев от какой-то заразительной болезни, смертоносной тогда для многих Псковитян, и кончина его была долгое время оплакиваема народом, самыми женами и детьми. Довмонт, названный в крещении Тимофеем, хотя родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но, приняв веру Спасителеву, вышел из купели усердным Христианином и верным другом Россиян; тридцать три года служил Богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечем: удостоенный сана Княжеского, не только прославлял имя Русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным. Женатый на Марии, дочери великого Князя Димитрия, не оставлял сего изгнанника в несчастии и готов был положить за него свою голову; по смерти же Димитрия свято наблюдал обязанности Князя Удельного и в рассуждении Андрея. За то граждане Пскова любили Довмонта более всех других Князей; воины, им предводимые, не боялись смерти. Обыкновенным его словом, в час опасности и кровопролития, было: "Добрые мужи Псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец; кто молод, тот брат! Помните отечество и Церковь Божию!" Он укрепил Псков новою каменною стеною, которая до самого XVI века называлась Довмонтовою и которую после (в 1309 году) Посадник Борис довел от церкви Св. Петра и Павла до реки Великой. Историк Литовский пишет, что Довмонт господствовал и над Полоцкою областию; но в 1307 году Литовцы купили оную у Немецких Рыцарей; ибо какой-то из тамошних Князей, обращенный в Латинскую Веру, отказал сей город Рижской Церкви, не имея наследников.

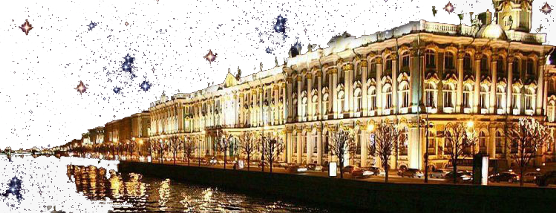

Шведы, основав в Корелии Выборг, в 1295 году заложили и нынешний Кексгольм: воеводою их был Витязь Сигге. Новгородцы взяли приступом сию крепость, не оставили ни одного Шведа живого, срыли вал и, чувствуя необходимость иметь укрепленное место на берегу Финского залива, возобновили Копорье. Чрез пять лет сильный флот Шведский, состоящий изо ста одиннадцати больших судов, вошел в Неву. Сам Государственный Правитель, или Маршал, Торкель Кнутсон, предводительствовал оным и начал строить новый город, в семи верстах от нынешнего С. Петербурга, при устье Охты, употребив для того весьма искусных Римских художников и назвав сию крепость Ландскроною, или Венцем земли. Летописец наш говорит только, что Великого Князя не было тогда в Новегороде и что Шведы, оставив в крепости войско, удалились; но Историки Шведские пишут, что Россияне, имея намерение сжечь их флот, хотели при сильном ветре пустить несколько горящих судов из Ладожского озера в Неву; но что маршал Торкель, уведомленный о сем через лазутчиков, велел оградить исток Невы потаенными сваями; что Новогородцы, видя неудачу, вышли из лодок, напали на Шведов и с великим уроном отступили; что знаменитый Матфей Кеттильмундсон, бывший после опекуном Шведского Короля Магнуса, гнался до самой ночи за нашими всадниками, громогласно вызывая на поединок храбрецов Российских, но что никто из них не принял его вызова. Сие известие может быть отчасти справедливо: ибо невероятно, чтобы Новогородцы беспрепятственно дали Маршалу основать и довершить крепость на берегу Невы. Чувствуя важность сего места, они убедительно звали к себе Великого Князя Андрея, который, долго медлив, наконец весною 1301 года пришел с полками Низовскими. Осадили Ландскрону. Изнуренные голодом и болезнями Шведы все еще бились мужественно, под начальством славного Витязя, Стена, храброго, но беспечного или слишком надменного: ибо он не хотел заблаговременно требовать вспоможения от Правителя Швеции, хладнокровно ответствуя другому благоразумнейшему витязю, именем Амундсону: "На что беспокоить Великого Маршала?" Россияне огнем и пращами в несколько дней истребили большую часть внешних укреплений и, не слушая никаких предложений Стеновых, готовились к решительному приступу. Тогда Амундсон напомнил своему начальнику слова его: "на что беспокоить Великого Маршала?" и вместе с ним был изрублен победителями. Новогородцы взяли крепость и сравняли ее с землею, пленив горсть Шведов, которые долго оборонялись в погребе. Сей успех остался в летописях единственным достохвальным делом Андреевым: по крайней мере он участвовал в оном, имея в предмете безопасность отечества. Михаил Ярославич также хотел идти к берегам Невы; но узнал на пути, что страшная Ландскрона уже не существует.

Успокоенные со стороны Шведов, Новогородцы отправили за море Послов и заключили мир (в 1302 году) с Королем Датским Эриком VI, чтобы прекратить свои частые войны с Эстонисю, его областию. Впрочем, не надеясь пользоваться долговременною тишиною, опасаясь и внешних врагов и Князей Российских, они в тот же год заложили у себя большую каменную крепость: ибо вольность их ограждалась дотоле одним бренным деревом. Умножение опасностей требовало защиты твердейшей: умножение частных и казенных прибытков доставляло правительству способ воздвигнуть оную, без излишней тягости для граждан.

Великий Князь Андрей скончал жизнь свою Схимником в 1304 году [27 июля], заслужив ненависть современников и презрение потомства. Никто из Князей Мономахова роду не сделал столько зла отечеству, как сей недостойный сын Невского, погребенный в Волжском Городце, далеко от священного праха родительского.

Ужасы естественные и всякие несчастия ознаменовали десятилетнее время его княжения, так же как и Димитриево. К числу тогдашних явлений, воздушных и небесных, обыкновенно страшных для народа, принадлежала славная комета 1301 года, описанная Китайскими Астрономами и воспетая в стихах Пахимером. Были также вихри чрезвычайные, засухи, голод, мор в некоторых местах и сильные пожары. В Твери сгорел дворец Княжеский (в 1298) со всею казною и драгоценностями; не успели вынести ни серебра, ни золота, ни оружия; сам Князь Михаил, ночью пробужденный огнем, едва мог спастися с юною супругою от пламени. В Новегороде обратились в пепел многие улицы (в 1299), Варяжская, Холопья, и Немецкий гостиный двор. Изверги, пользуясь общим смятением, грабили имение, снесенное в церкви; убивали сторожей: злодейство, о коем Летописец говорит с праведным омерзением.

В княжение Андреево (в 1299 году) Митрополит Максим оставил навсегда Киев, чтобы не быть там свидетелем и жертвою несносного тиранства Моголов, и со всем Клиросом переехал в Владимир; даже большая часть Киевлян разбежалась по другим городам. После Ярослава и сына его, Александра Невского, великие Князья уже не имели никакой власти над странами Днепровскими. Кто из потомков Св. Владмира господствовал в оных, неизвестно (в летописях упоминается только о Князе Поросьском Юрии, служившем Мстиславу Данииловичу). Лев Галицкий не заботился о древней столице своих предков, оставленной, таким образом, в жертву варварам. Любимый, оплаканный подданными, он скончался мирно и тихо в 1301 году, дожив до глубокой старости и велев предать земле тело свое без всяких знаков пышности: Монахи одели его в простой саван и вложили ему в руку изображение креста. В городе Львове показывают две харатейные жалованные грамоты, будто бы данные сим Князем тамошнему храму Св. Николая и Крылосскому (близ Галича) Успения Богоматери на имение и на исключительное право суда Епископского; но та и другая кажутся изобретением позднейших времен. Слог обеих есть новое, неискусное смешение языка русского с польским; в обеих именуются особенные Митрополиты Галицкие, коих не бывало, и в одной назван тогдашний Киевский Митрополит Киприаном, а Киприан пас Церковь уже во время Димитрия Донского и сына его. - Преемником Льва был сын Юрий, или Георгий, который по смерти дяди, Мстислава Данииловича, наследовав и Владмирскую область, возобновил титул своего деда и подобно Даниилу именовался Королем Российским, Rex Russiae, как изображено на печати сего Князя, сохраненной в архиве Кенигсбергском вместе с письмами Галицких Владетелей к Великим Магистрам Немецкого Ордена.

После несчастной для Немцев осады Пскова Россияне жили в мире и в тишине с Орденом Ливонским. Магистр в 1304 году призывал в Дерпт всех своих чиновников и Епископов на Сейм, где они единодушно положили всячески избегать войны с нашими Князьями, прекращать ссоры дружелюбно и не вступаться за того, кто своевольно оскорбит Новогородцев или Псковитян и тем навлечет на себя месть их.

В числе наших собственных памятников сего времени заметим грамоту, писанную Великим Князем к Посадникам, Казначеям и к Старостам Заволочья. Там сказано, что в силу договора, заключенного Андреем с Новымгородом, он может посылать три ватаги для ловли на море, под начальством Атамана Крутицкого; что селения обязаны давать им корм и подводы, также и сыну Атаманову, когда пошлют его оттуда с морскими птицами; что ловцы Новогородские, согласно с уставом времен Александровых и Димитриевых, не должны в Заволочье ходить на Терскую сторону, и проч. Таким образом Великие Князья, участвуя в народных промыслах, старались умножать свои доходы.

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ

Ушаков Федор Федорович — адмирал, известен победами на Черном и Средиземном морях, а взятие Корфу явилось редчайшим случаем атаки сильной крепости преимущественно силами флота.

Родился Федор Ушаков 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции Московской губернии. Юношу, окончившего в числе четырех лучших Морской шляхетный кадетский корпус, 12 февраля 1763 года произвели в гардемарины. Ежегодно моряк ходил в плавание на различных кораблях Балтийского флота.

В конце 1768 года мичмана с командой матросов Балтийского галерного флота направили в Донскую экспедицию. Он выполнял ответственные поручения, командовал различными судами Азовской флотилии, получил боевое крещение при отражении турецких атак на Балаклаву в 1774 году.

После возвращения на Балтику в 1775 году капитан-лейтенант вскоре направился с отрядом капитана 2-го ранга Т.Г. Козлянинова на Средиземное море, где в августе 1776 года принял остававшийся в Ливорно со времен Архипелагской экспедиции фрегат "Святой Павел". На нем он ходил через проливы в Константинополь. Так как из-за русско-турецких трений фрегаты с товарами не пропустили на Черное море, отряд Козлянинова вернулся на Балтику 24 мая 1779 года.

За три года плавания по портам Средиземного моря Ушаков получил немалый опыт, познакомился с театром военных действий, что ему со временем пригодилось. По возвращении из командировки капитан-лейтенант вновь выполнял особые поручения, командовал различными кораблями, в том числе императорской яхтой "Штандарт". Весной 1781 года моряка назначили командовать кораблем "Виктор". В эскадре контр-адмирала Я.Ф. Сухотина он отправился на Средиземное море и следующим летом вернулся в Кронштадт, участвовал в сравнительных испытаниях фрегатов. Летом 1783 года моряка командировали в Херсон, где сооружали первые большие корабли для Черноморского флота. Командиром корабля № 4 назначили Ушакова. За успехи в постройке корабля и борьбе с эпидемией чумы его удостоили ордена Святого Владимира 4-й степени, а 1 января 1784 года произвели в капитаны 1-го ранга.

В 1784 году корабль № 4, названный "Святой Павел", спустили на воду, провели по лиману и на рейде Кинбурна вооружали. В 1785 году одновременно с достройкой Ушаков готовил команду. Наиболее интенсивная работа началась осенью, когда "Святой Павел" прибыл в Севастополь. Все лето 1786 года команды рождающегося Черноморского флота строили новую базу. Только весной 1787 года корабли и фрегаты вывели на внешний рейд, где М.И. Войнович и Ф.Ф. Ушаков занимались боевой подготовкой эскадры. 1 января 1787 года Ушакова произвели в капитаны бригадирского ранга.

Подготовка эскадры еще не завершилась, как началась русско-турецкая война 1787–1791 годов. Командование Севастопольской эскадрой поручили контр-адмиралу М.И. Войновичу, который по приказу Потемкина 31 августа 1787 года вывел ее в море. Авангардом из корабля "Святой Павел" и двух фрегатов командовал Ушаков. 8 сентября у мыса Калиакрия эскадра попала в шторм. Досталось и "Святому Павлу". Были сломаны две мачты, порваны паруса и такелаж. Несколько дней бури загоняли корабль к берегам Абхазии; с трудом удалось его привести в порядок. Лишь 21 сентября "Святой Павел" вернулся в Севастополь. Осень 1787 года и следующий год ремонтировали корабли и готовили моряков. Выход эскадры летом 1788 года к острову Тендра заставил турок отвести флот от Очакова и позволил русским войскам и гребной флотилии приступить к осаде крепости.

Несколько дней две эскадры лавировали в море, наблюдая друг за другом. Турецкий флот насчитывал 17 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских и 21 мелкое судно с 1100 пушками против русских 2 кораблей, 11 фрегатов и 18 более мелких судов с 550 орудиями. Вес турецкого залпа превышал русский в 2,5 раза, корабли были быстроходнее. 3 июля у острова Фидониси (Змеиный) турки решили принять бой. Гасан-паша построил линию из одних линейных кораблей. Авангард под командованием самого капудан-паши атаковал русский авангард капитана бригадирского ранга Ф.Ф. Ушакова (корабль "Святой Павел" и 3 фрегата), тогда как остальные турецкие корабли связывали боем русские центр и арьергард. Чтобы отразить удар, Ушаков выслал вперед 2 фрегата и сам поторопился за ними под всеми парусами. Он намеревался выйти на ветер и охватить голову турецкого флота. Гасан также прибавил парусов, причем его линия растянулась. Ушаков открыл огонь, только когда флоты сблизились настолько, что можно было использовать пушки всех калибров. Гасан-паша, пользуясь преимуществом в артиллерии, старался держаться за пределами дальности стрельбы 12-фунтовых пушек русских фрегатов. Стрельба корабля и 2 фрегатов нанесла неприятелю такие повреждения, что капудан-паша был вынужден отвести свой корабль за линию флота, чтобы погасить пламя. Корабль "Преображение Господне" серьезно повредил корабли турецких вице-адмирала и контр-адмирала. Остальные корабли русской линии также сражались решительно. После трехчасового боя турецкий флот был вынужден прекратить сражение и уходить, пользуясь преимуществом в скорости.

Победа при Фидониси продемонстрировала, что из командира корабля вырос способный флагман. Войновича к концу 1788 года перевели в Херсон. Ушаков остался командующим Севастопольской эскадрой. Осенью и зимой он занимался подготовкой судов к следующей кампании. 14 апреля 1789 года Ф.Ф. Ушакова произвели в контр-адмиралы. К середине мая эскадра уже была готова к плаванию, однако Войнович, как главный начальник "над всеми частями правления и флота Черноморского", избегал встреч с противником.

В конце августа 1789 года Потемкин приказал Войновичу принять в Херсоне парусные суда Лиманской флотилии и отвести их в Севастополь. В то же время Ушакову предстояло с Черноморским флотом постараться отвлечь турецкий флот от устья Днепра, чтобы дать возможность гребной флотилии пройти к Хаджибею, на который уже направлялась колонна войск Гудовича, а парусным судам — безопасно дойти до Севастополя. Операция была успешно проведена: одно появление эскадры Ушакова заставило турецкий флот удалиться от Хаджибея и Очакова.

Чтобы активизировать действия на море, в марте 1790 года Г.А. Потемкин назначил Войновича командующим Каспийской флотилией, а командование Черноморским флотом "по военному употреблению" поручил Ушакову. Весной 1790 года по приказу Потемкина контр-адмирал боролся с турецким судоходством у берегов Анатолии. Сразу же по возвращении флотоводец поторопился снарядить главные силы. К 26 июня были готовы 10 кораблей, 6 фрегатов и другие суда. При нехватке средств Ушакову приходилось занимать деньги и даже заложить свой дом. Флагман ожидал, что противник будет высаживать десант в Керченском проливе. Он не ошибся. 1 июля большой турецкий флот проследовал на восток. Следующим утром в море отправилась русская эскадра. 6 июля, подойдя к Феодосии, Ушаков узнал, что турки прошли мимо накануне, и пошел в Керченский пролив.

В 10-м часу 8 июля со стороны Анапы при попутном восточном ветре появилась эскадра капудан-паши Гуссейна (10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 меньших судов). Ушаков приказал построить линию из кораблей и фрегатов, оставив легкие суда под ветром. Капудан-паша поместил в линию только линейные корабли; вторую линию составили фрегаты и легкие суда. Турки, используя наветренное положение, атаковали и направили основные усилия против русского авангарда капитана бригадирского ранга Г.К. Голенкина. Гуссейн пытался поставить его в два огня. Но корабли Голенкина успешно отбивали натиск турок. Тем временем Ушаков приказал фрегатам выйти из линии и идти на помощь авангарду, чтобы поставить в два огня неприятеля. Так флагман оригинально решил проблему резерва. Остальным кораблям он приказал сосредоточить огонь на неприятельском авангарде и части кордебаталии. Линейные корабли сомкнули линию, после чего контр-адмирал повел кордебаталию на сближение с неприятелем. Русские корабли причинили повреждения нескольким турецким, нанесли большие потери десантным войскам на палубах. Капудан-паша пытался защитить поврежденные корабли, прошел вдоль всей русской линии и сам серьезно пострадал. Сражение продолжалось до 17 часов. Контр-адмирал, оказавшись на ветре у противника, приказал кораблям выстроиться за ним в линию, не соблюдая своих мест. Нарушая догмы линейной тактики, моряк сократил время маневра и сам возглавил боевую линию. Быстрое построение русских заставило турок растягивать линию, прикрывая поврежденные корабли. Капудан-паша решил не испытывать судьбу и бежал, используя большую скорость.

Поражение у Керченского пролива помешало туркам высадить десант на берега Тавриды. Оно положило основу славы Ушакова и впервые продемонстрировало его тактику. За победу флотоводца наградили орденом Святого Владимира 2-й степени.

В начале августа Ушаков получил приказ Потемкина совместно с Лиманской флотилией отогнать неприятеля от устья Дуная, а при удобном случае — и разбить. Только 25 августа он смог выступить. 28 августа в шестом часу с русских судов заметили неприятельский флот, стоявший на якорях между Тендрой и Хаджибеем. Под начальством капудан-паши было 14 кораблей, 8 фрегатов и 23 мелких судна, у русских — 10 кораблей, 6 фрегатов, 21 меньшее судно. Воспользовавшись попутным ветром, Ушаков атаковал в походном порядке.

Турки, беспечно не выставившие охранение, в 9-м часу заметили приближающегося противника. Они рубили якорные канаты и спешно снимались с якоря. Капудан-паша собирался избежать сражения и оторваться от русских. Но когда он увидел, что эскадра Ушакова готовится окружить и прижать к берегу отставшие суда, Гуссейн около полудня повернул, чтобы выручить свои корабли и вступить в бой. Во главе турецкой линии шли флагманские корабли.

Ушаков построил линию баталии, но в 14 часов приказал трем фрегатам выйти из линии, образовать резерв и быть на ветре авангарда. В 15 часов русский флот сблизился с неприятелем на дистанцию картечного выстрела. 6 кораблей шли на авангард и передовую часть кордебаталии, а 4 корабля и 6 фрегатов остались на ветре в резерве. Первым открыл огонь корабль "Мария Магдалина" командующего авангардом капитана бригадирского ранга Голенкина. Основной удар был направлен на головные турецкие адмиральские корабли. Не выдержав удара, турки в 17 часов начали поворачивать под ветер и в беспорядке выходили из боя.

Когда преимущество российских кораблей стало явным, Ушаков приказал резерву (4 корабля, 2 фрегата) атаковать остальную часть турецкого флота. Сражение стало общим. В это время один из быстроходных турецких адмиральских кораблей выдвинулся вперед и повернул, чтобы напасть на головные русские корабли. Тогда контр-адмирал поднял сигнал оставшимся 3 фрегатам резерва атаковать этот корабль. Фрегаты принудили неприятеля идти между двумя линиями, русской и турецкой, и он получил большие повреждения. К вечеру разбитый турецкий флот начал спускаться под ветер, а Ушаков приказал преследовать неприятеля. Он сам возглавил погоню. Турки старались убежать, но русские корабли обстреливали их, нанося значительные повреждения. Только темнота и большая скорость позволили туркам скрыться. Следующим утром русские моряки уничтожили один и взяли второй неприятельский корабли. За 29–30 августа посланные Ушаковым крейсеры захватили турецкие лансон, бригантину и плавучую батарею. При переходе к Босфору затонул еще один 74-пушечный корабль. Турки потеряли свыше 2000 человек. Пленных было взято 733 человека. Потери русской стороны составили 21 убитыми и 25 ранеными нижних чинов. Повреждения на кораблях эскадры оказались невелики.

За Хаджибей Ушакова наградили орденом Святого Георгия 2-й степени и 500 душами крестьян в Могилевской губернии в вечное и потомственное владение.

16 октября Ушаков по приказу Потемкина вышел с флотом, чтобы прикрыть от нападений с моря устье Дуная, где действовала Лиманская флотилия, и крейсировал до середины ноября.

В 1791 году Севастопольская эскадра была готова уже к началу мая. 10 июля она направилась к Еникальскому проливу. Ушаков встретил неприятеля у Балаклавы и четыре дня пытался завязать сражение, но неприятель уклонялся от боя, пользуясь преимуществом в