Глава II

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ БОРИСОВА. Г. 1600-1605

Блестящее властвование Годунова. Молитва о Царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление Самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание Лжедимитрия с Королем Польским. Письмо к Папе. Собрание войска, договоры Лжедимитрия с Мнишком. Меры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь Басманов. Робость Годунова. Общее расположение умов. Великодушие Борисово. Битва. Поляки оставляют Самозванца. Честь Басманову. Победа Воевод Борисовых. Осада Кром. Письмо Самозванца к Борису. Кончина Годунова.

Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты Самодержца усилиями неутомимыми, хитростию неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его - величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благотворя подданным и тем заслуживая любовь отечества? По крайней мере недолго.

Первые два года сего Царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления: она была на вышней степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастием внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостию и с кротостию необыкновенною. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцем народа, уменьшив его тягости; отцем сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные; другом человечества, не касаясь жизни людей, не обагряя земли Русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкою. Купечество, менее стесняемое в торговле; войско, в мирной тишине осыпаемое наградами; Дворяне, приказные люди, знаками милости отличаемые за ревностную службу; Синклит, уважаемый Царем деятельным и советолюбивым; Духовенство, честимое Царем набожным - одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее; как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. И так не удивительно, что Россия, по сказанию современников, любила своего Венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в оном!

Но Венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной; благотворя России, скоро начал удаляться от Россиян; отменил устав времен древних: не хотел, в известные дни и часы, выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные; являлся редко и только в пышности недоступной. Но убегая людей - как бы для того, чтобы лицом Монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова - он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и недовольный обыкновенною молитвою в храмах о Государе и Государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, на трапезах и вечерях, за чашами, о душевном спасении и телесном здравии "Слуги Божия, Царя Всевышним избранного и превознесенного, Самодержца всей Восточной страны и Северной; о Царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и Церкви под скиптром единого Христианского Венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и рабски служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя; чтобы Россияне всегда с умилением славили Бога за такого Монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля Русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные, цветущие ветви Борисова Дому возрасли благословением Небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков!" То есть, святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с Небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред Оком Всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника!.. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей, и еще до ударов Судьбы, до измен счастия и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного; уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют.

Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в Царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе; ибо естественно думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою, и взяв с Россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей: хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судьбу граждан, Дворянства, Вельмож сонму гнусных изветников.

Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре - свойственник Царицы Марии, Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время Московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, - снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое Царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах Царя, имея еще и другую, важнейшую вину за собою: он знал лучше иных глубину Борисова сердца! В 1600 году Царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения не в знак милости; но Бельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее Воеводство, с необыкновенною пышностию, с богатою казною и множеством слуг; велел заложить город своим, а не Царским людям; ежедневно угощал стрельцов и Козаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей; что делатели не скучали работою, любя, славя начальника; а Царю донесли, что начальник, милостию прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: "Борис Царь в Москве, а я Царь в Борисове!" Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину (ибо Годунов желал избавиться от старинного, беспокойного друга) - и решили, что он достоин смерти; но Царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную, густую бороду, избрав Шотландского хирурга Габриеля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из Низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен Россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своею жестокою к ним неприязнию, которою он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом, безродном временщике; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего отечества.

Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с Царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей: Федора, Александра, Михайла, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно - дав старшим, Федору и Александру, Боярство, Михайлу сан Окольничего, и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре, Ирине - Борис внутренно опасался Романовых, как совместников для его юного сына: ибо носилась молва, что Феодор, за несколько времени до кончины, мыслил объявить старшего из них наследником Государства: молва, вероятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственников Царских; но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы: желая ободрить их в сем предательстве, Царь не устыдился явно наградить одного из слуг Боярина Князя Федора Шестунова за ложный донос на господина в недоброхотстве к Венценосцу: Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику милостивое слово Государево, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость Царская; и главный клеврет нового тиранства, новый Малюта Скуратов, Вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество: подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у Боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь Венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога: Синклит и все знатные чиновники спешат к Патриарху; посылают окольничего Михайла Салтыкова для обыска в кладовой у Боярина Александра; находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления Царя. Все в ужасе - и Вельможи, усердные подобно Римским Сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, - грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие.

Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли Князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких: знатнейшего из последних, Князя Ивана Васильевича, Наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно Романовых; мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других; верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред Царем и Богом. Но судии не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие Царя, когда он велел им осудить Романовых, со всеми их ближними, единственно на заточение, как уличенных в измене и в злодейском намерении извести Государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился приговор Боярский: Федора Никитича Романова (будущего знаменитого Иерарха), постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву Обитель; супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из заонежских погостов; тещу Федорову, Дворянку Шестову, в Чебоксары, в Никольский Девичий монастырь; Александра Никитича в Усолье-Луду, к Белому морю; третьего Романова, Михайла, в Великую Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана, в Нелым; пятого, Василья, в Яренск; зятя их, Князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата, Федора Никитича, с шестилетним Михаилом (будущим Царем!) и с юною дочерью, на Белоозеро, сына Борисова, Князя Ивана, в Малмыж на Вятку; Князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога; других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и Князей Репниных в темницы разных городов: одного же из последних, Воеводу Яренского, будто бы за расхищение Царского достояния, в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим; имение движимое и домы взяли в казну.

Но гонение не кончилось ссылкою и лишением собственности: не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными Московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить Царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных изменников, ни ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог; некоторые в землянках, и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, Иноку невольному, но ревностному в благочестии: коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил Царю. что Филарет не находит между Боярами и Вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов; что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни (Бог не услышал сей молитвы, ко счастию России!). Донесли также Царю, что Василий Романов, отягченный болезнию и цепями, не хотел однажды славить милосердия Борисова, сказав Приставу: "истинная добродетель не знает тщеславия". Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них Царский гнев приставу, излишно ревностному в угнетении опальных, перевезти недужного Василия в Пелым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался (15 февраля 1602) под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут: первого схоронили в Луде, второго в семи верстах от Чердыня, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли два кедра. Доныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях, и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели, для утоления голода и жажды: любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в Царствование Романовых милостивою, обельною грамотою. - Если верить Летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре Князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова; но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма не бедное содержание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90 (450 нынешних серебряных) рублей в казне, для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась, от политики ли Царя (ибо народ жалел об них), или от ходатайства зятя Романовых, Крайчего Ивана Ивановича Годунова. В Марте 1602 Царь милостиво указал Ивану Романову (оставляя его под надзором, но уже без имени злодея) ехать в Уфу на службу, оттуда в Нижний Новгород, и наконец в Москву, вместе с племянником, Князем Иваном Черкасским; Сицких послал Воеводствовать в города Низовские (освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно); а Княгине Черкасской, Марфе Никитишне, овдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича, в отчине Романовых Юрьевского уезда, в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но блюдомый Провидением, дожил семилетний отрок Михаил, грядущий Венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъявить милость и Филарету: позволил ему стоять в церкви на крылосе, взять к себе Чернца в келию для услуг и беседы; приказал всем довольствовать своего изменника (еще так называя сего мужа непорочного в совести) и для богомольцев отворить монастырь Сийский, но не пускать их к опальному Иноку; приказал наконец (в 1605 году) посвятить Филарета в Иеромонахи и в Архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира!

Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил Князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих: волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал: сослал Воеводу, Князя Владимира Бахтеярова-Ростовского, и простил его; удалил от дел знаменитого Дьяка Щелкалова, но без явной опалы; несколько раз удалял и Шуйских, и снова приближал к себе: ласкал их, и в то же время грозил немилостию всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к Царским палатам из домов Боярских и хижин, из монастырей и церквей: слуги доносили на господ, Иноки, Попы, Дьячки, просвирницы на людей всякого звания - самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества! "И в диких Ордах (прибавляет Летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою; а когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности". Одним словом, сие печальное время Борисова Царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате: наследство гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в Россиянах (оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и мерзили постыдными милостями Венценосца к доносителям; другие боялись за себя, за ближних - и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса: приверженники, льстецы, изветники, утучняемые стяжанием опальных: еще знатное Духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к Венценосцу, который осыпал Святителей знаками благоволения: но глас отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для Царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердца Россиян: они уже не любили Бориса!

Так говорит Летописец современный, беспристрастный, и сам знаменитый в нашей Истории своею государственною доблестию: Келарь Палицын. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россияне искренно славили Царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа; но признав в нем тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее: в чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на порфире губителя невинных: вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова; безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников - и тем сильнее говорили в святилищах недоступных для услужников тиранства, коего время бывает и Царством клеветы и Царством ненарушимой скромности: там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчею нравов, но и пристрастием к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов), даже наклонностию к Арменской и к Латинской ереси! Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною: первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению!

В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную; но и тем уже не мог тронуть сердец, к нему остылых. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми; среди благословений долговременного мира, и в Царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная: весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 Августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба; но земледельцы, к несчастию, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов, ни осенью, ни весною: все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началося бедствие, и вопль голодных встревожил Царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до трех (пятнадцати нынешних серебряных) рублей. Борис велел отворить Царские житницы в Москве и в других городах; убедил Духовенство и Вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены Московской, лежали кучи серебра для бедных, ежедневно, в час утра, каждому давали две морковки, деньгу или копейку - но голод свирепствовал: ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, Святительских, Боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным; бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы; из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за Царскою милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно: голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. "Свидетельствуюсь истиною и Богом, - пишет один из них, - что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено". Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались... И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы Царь не велел, на свое иждивение, хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127000 трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500000 человек, а в селах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда Царь в одно время послал 20000 рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница Московская, полная от благополучного Феодорова Царствования, казалась неистощимою. И все иные возможные меры были им приняты: он не только в ближних городах скупал ценою им определенною, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых; но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлися огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями: велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности: во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму; ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россиею как бы пустынею Африканскою, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимали съестное. - Наконец деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году, мало-помалу, исчезли все знамения ужаснейшего из зол: снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от трех рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы! Памятником бывшей, беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная, новая мера четверик, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно оковами, бочками или кадями, четвертями и осьминами.

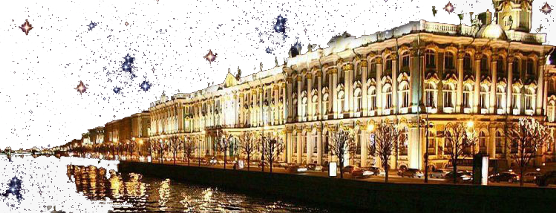

Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены: заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих! оскудела без сомнения и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности Царской, но еще более нежели когда-нибудь хотел блистать оною, чтобы закрыть тем действие гнева Небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши: везде являлись люди, богато или красиво одетые; везде рынки полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие-то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, Герцога датского - и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданиями: в 1600 году воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах, на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова, две большие каменные палаты к Золотой и Грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостию пользу, и во дни плача думая о велелепии! Однако ж не Московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостию неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда Россиянам купить весьма умеренною ценою знатное количество ржи у Немцев в Иванегороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие конечно несправедливое: ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда Немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав в сем несчастии столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой Царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному.

Но Борис не обольстил Россиян своими благодеяниями: ибо - мысль, для него страшная, господствовала в душах мысль, что Небо за беззакония Царя казнит Царство. "Изливая на бедных щедроты, - говорят Летописцы, - он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пиют во здравие; питал их милостынею богопротивною, расхитив имение Вельмож честных, и древние сокровища Царские осквернив добычею грабежа". Россия не благоденствовала в новом изобилии; не имела времени успокоиться: открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса.

Еще Иоанн IV, желая населить Литовскую Украйну, землю Северскую, людьми годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни: ибо думал, что они, в случае войны, могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложной и весьма несчастной: ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам отечества и собственным. "Великий разум и жестокость Грозного, - по словам Летописца, - не давали двинуться змиям; а кроткий, набожный Феодор связывал их своею молитвою", но Борис увидел зло, и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле Бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных; издревле также любили кабалить первых: закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному Дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил домы Боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову Судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым: закон недостойный сего имени своею явною несправедливостию! Еще мало: к его действию присоединилось и насилие: знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостию или красотою. Но в дешевое время охотно умножав свою челядь, Дворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась в казнь и мучительство! Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому по крайней мере с отпускными; а злые без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу: ужас разврата обыкновенного в годины бедствий! Несчастные гибли или разбойничали, вместе со многими людьми Вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг (ибо никто не смел принять слуг опального) - вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах; завелись пристани в местах глухих и лесистых; грабили, убивали под самою Москвою. Не боялись и сыскных дружин воинских: злодеи смело пускались на сечу с ними, имея Атаманом Хлопка, или Косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным, и в мирное время отрядить целое войско против разбойника! Главный Воевода, Окольничий Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертию Басманова: видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя, и наконец одолели их остервенение: большую часть истребили и взяли в плен Атамана, изнемогшего от тяжелых ран - злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели! Удивленный дерзостию сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных, и подозревая, что они могли быть вооружены местию против гонителя Романовых. Нарядили следствие; допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках: всех других перевешали, и Борис единственно в сем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертию. - Еще многие из товарищей Хлопковых спаслися бегством в Украйну, где Воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего Атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице!

Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; готовилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа - всем, что предшествует испровержению Государств, осужденных Провидением на гибель или на мучительное возрождение.

Если, как пишут, очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их; но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних; если и самое лучшее Дворянство, и самое Духовенство заражалось общею язвою разврата, слабея в усердии к отечеству от беззаконий Царя, уже вообще ненавистного: то нужны ли были иные, чудесные знамения для устрашения России? ибо сии же Летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что "нередко восходили тогда два и три солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; от бурь и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные производили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали, или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и волки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга; звери и птицы невиданные явились; орлы парили над Москвою; в улицах у самого дворца, ловили руками лисиц черных; летом (в 1604 году) в светлый полдень восс