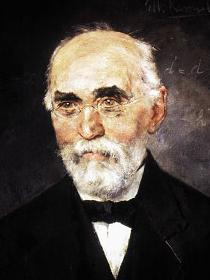

ГЕНДРИК ЛОРЕНЦ (1853–1928) В историю физики Лоренц вошёл как создатель электронной теории, в которой синтезировал идеи теории поля и атомистики. Гендрик Антон Лоренц родился 18 июля 1853 года в голландском городе Арнеме. Шести лет он пошёл в школу. В 1866 году, окончив школу лучшим учеником, Гендрик поступил в третий класс высшей гражданской школы, примерно соответствующей гимназии. Его любимыми предметами стали физика и математика, иностранные языки. Для изучения французского и немецкого языков Лоренц ходил в церкви и слушал на этих языках проповеди, хотя в бога не верил с детства. В 1870 году он поступил в Лейденский университет. С большим интересом Гендрик слушал лекции университетских профессоров, хотя его судьбу как учёного, видимо, в большей мере определило чтение трудов Максвелла, очень трудных для понимания и названных им в связи с этим «интеллектуальными джунглями». Но ключ к ним, по словам Лоренца, ему помогли подобрать статьи Гельмгольца, Френеля и Фарадея. В 1871 году Гендрик с отличием сдал экзамены на степень магистра, но в 1872 году покинул Лейденский университет, чтобы самостоятельно подготовиться к докторским экзаменам. Он возвращается в Арнем и начинает работать учителем вечерней школы. Работа ему очень нравится, и вскоре Лоренц становится хорошим педагогом. Дома он создаёт небольшую лабораторию, продолжая усиленно изучать труды Максвелла и Френеля. «Моё восхищение и уважение переплелось с любовью и привязанностью; как велика была радость, которую я испытал, когда смог прочесть самого Френеля», — вспоминал Лоренц. Он становится ярым сторонником электромагнитной теории Максвелла: «Его „Трактат об электричестве и магнетизме“ произвёл на меня, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений в жизни; толкование света как электромагнитного явления по своей смелости превзошло всё, что я до сих пор знал». В 1875 году Лоренц блестяще защищает докторскую диссертацию и в 1878 году становится профессором специально для него учреждённой кафедры теоретической физики (одной из первых в Европе) Лейденского университета. В 1881 году он становится членом Королевской академии наук в Амстердаме. Уже в докторской диссертации «Об отражении и преломлении лучей света» Лоренц пытается обосновать изменение в скорости распространения света в среде влиянием наэлектризованных частичек тела. Под действием световой волны заряды молекул приходят в колебательное движение и становятся источниками вторичных электромагнитных волн. Эти волны, интерферируя с первичными, и обусловливают преломление и отражение света. Здесь уже намечены те идеи, которые приведут к созданию электронной теории дисперсии света. В следующей статье «О соотношении между скоростью распространения света и плотностью и составом среды», опубликованной в 1878 году, Лоренц выводит знаменитое соотношение между показателем преломления и плотностью среды, известное под названием «формулы Лоренц—Лоренца», поскольку датчанин Людвиг Лоренц независимо от Гендрика Лоренца пришёл к тому же результату. В этой работе Лоренц развивает электромагнитную теорию дисперсии света с учётом того, что на молекулярный заряд, кроме поля волны, действует поле поляризованных частиц среды. В 1892 году Лоренц выступил с большой работой «Электромагнитная теория Максвелла и её приложение к движущимся телам». В этой работе очерчены основные контуры электронной теории. Мир состоит из вещества и эфира, причём Лоренц называет веществом «всё то, что может принимать участие в электрических токах, электрических смещениях и электромагнитных движениях». «Все весомые тела состоят из множества положительно и отрицательно заряженных частиц, и электрические явления порождаются смещением этих частиц». Лоренц выписывает далее выражение силы, с которой электрическое поле действует на движущийся заряд. Лоренц делает фундаментальное предположение — эфир в движении вещества участия не принимает (гипотеза неподвижного эфира). Это предположение прямо противоположно гипотезе Герца о полностью увлекаемом движущимися телами эфире. В заметке 1892 года «Относительное движение Земли и эфира» учёный описывает единственный, по его мнению, способ согласовать результат опыта с теорией Френеля, то есть с теорией неподвижного эфира. Этот способ состоит в предположении о сокращении размеров тел в направлении их движения (сокращение Лоренца—Фитцджеральда). В 1895 году вышла фундаментальная работа Лоренца «Опыт теории электрических и оптических явлений в движущихся телах». В этой работе Лоренц даёт систематическое изложение своей электронной теории. Правда, слово «электрон» в ней ещё не встречается, хотя элементарное количество электричества было уже названо этим именем. Учёный просто говорит о заряженных положительно или отрицательно частичках материи — ионах и свою теорию соответственно называет «ионной теорией». «Я принимаю, — пишет Лоренц, что во всех телах находятся маленькие заряженные электричеством материальные частицы и что все электрические процессы основаны на конфигурации и движении этих „ионов“». Лоренц указывает, что такое представление общепринято для явлений в электролитах и что последние исследования электрических разрядов показывают, что «в электропроводности газов мы имеем дело с конвекцией ионов». Другое предположение Лоренца заключается в том, что эфир не принимает участия в движении этих частиц и, следовательно, материальных тел, он неподвижен. Эту гипотезу Лоренц возводит к Френелю. Лоренц подчёркивает, однако, что речь идёт не об абсолютном покое эфира, такое выражение он считает бессмысленным, а о том, что части эфира покоятся друг относительно друга и что все действительные движения небесных тел являются движениями относительно эфира. Лоренц стал развивать идеи, изложенные им в «Опыте теории электрических и оптических явлений в движущихся телах», совершенствуя и углубляя свою теорию. В 1899 году он выступил со статьёй «Упрощённая теория электрических и оптических явлений в движущихся телах», в которой упростил теорию, данную им в «Опыте». В 1900 году на Международном конгрессе физиков в Париже Лоренц выступил с докладом о магнитооптических явлениях. Его друзьями стали Больцман, Вин, Пуанкаре, Рентген, Планк и другие знаменитые физики. В 1902 году Лоренц и его ученик Питер Зееман становятся нобелевскими лауреатами. В своей речи при вручении Нобелевской премии Лоренц сказал: «…мы надеемся, что электронная гипотеза, поскольку она принята в различных разделах физики, ведёт к общей теории, которая охватит многие области физики и химии. Возможно, что на этом длинном пути сама она полностью перестроится». В 1904 году он выступил с основополагающей статьёй «Электромагнитные явления в системе, движущейся со скоростью, меньшей скорости света». Лоренц вывел формулы, связывающие между собой пространственные координаты и моменты времени в двух различных инерциальных системах отчёта (преобразования Лоренца). Учёному удалось получить формулу зависимости массы электрона от скорости. В 1912 году, переиздавая эту работу, в примечаниях он признал, что ему не удалось полностью совместить свою теорию с принципом относительности. «С этим обстоятельством, — писал Лоренц, — связана беспомощность некоторых дальнейших рассуждений в этой работе». В 1911 году в Брюсселе состоялся I Международный Сольвеевский конгресс физиков, посвящённый проблеме «Излучение и кванты». В его работе участвовали двадцать три физика, председательствовал Лоренц. «Нас не покидает чувство, что мы находимся в тупике, старые теории оказываются всё менее способными проникнуть в тьму, окружающую нас со всех сторон», — сказал он во вступительном слове. Он ставит перед физиками задачу создать новую механику. «Мы будем очень счастливы, если нам удастся хоть немного приблизиться к той будущей механике, о которой идёт речь». В 1912 году Лоренц ушёл на должность экстраординарного профессора кафедры и предложил своим преемником жившего тогда в России физика Пауля Эренфеста. В 1913 году Лоренц занял должность директора физического кабинета Тейлоровского музея в Гарлеме. Лоренц был членом многих академий наук и научных обществ. В 1925 году он избран иностранным членом Академии наук СССР. В том же году в Голландии было торжественно отмечено пятидесятилетие научной деятельности Лоренца. Это были большие торжества, превратившиеся, по словам академика П. Лазарева, в международный съезд. Голландская академия наук учреждает «Золотую медаль Лоренца». Участники торжеств выступают с приветственными речами. Ответная речь Лоренца была очень интересной и, как всегда, чрезвычайно скромной: «Я бесконечно счастлив, что мне удалось внести свой скромный вклад в развитие физики. Наше время прошло, но мы передали эстафету в надёжные руки». Лоренц был признан старейшиной физической науки, великим классиком теоретической физики и её духовным отцом. В 1927 году состоялся V Сольвеевский конгресс по проблеме «Электроны, фотоны и квантовая механика». Как и на всех предыдущих, председателем конгресса был Лоренц. А 4 февраля 1928 года Лоренца не стало. В Голландии был объявлен национальный траур. На похороны великого физика прибыли учёные из разных стран. От Голландской академии наук выступал Эренфест, от Англии — Резерфорд, от Франции — Ланжевен, от Германии — Эйнштейн. «Его блестящий ум указал нам путь от теории Максвелла к достижениям физики наших дней. Именно он заложил краеугольные камни этой физики, создал её методы. Образ и труды его будут служить на благо и просвещение ещё многих поколений», — сказал Эйнштейн над прахом Лоренца. Стиль работы Лоренца «брать глубоко и стремиться к полной завершённости» послужит, по словам Макса Планка, образцом и для будущих поколений. «Его труды не перестали быть захватывающе интересными он оставил после себя огромное наследие — истинное завершение классической физики», — оценивал вклад Лоренца Луи де Бройль. Таким был и таким остаётся в памяти потомков Гендрик Лоренц — этот «великий классик теоретической физики». ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ Ушаков Федор Федорович — адмирал, известен победами на Черном и Средиземном морях, а взятие Корфу явилось редчайшим случаем атаки сильной крепости преимущественно силами флота. Родился Федор Ушаков 13 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской провинции Московской губернии. Юношу, окончившего в числе четырех лучших Морской шляхетный кадетский корпус, 12 февраля 1763 года произвели в гардемарины. Ежегодно моряк ходил в плавание на различных кораблях Балтийского флота. В конце 1768 года мичмана с командой матросов Балтийского галерного флота направили в Донскую экспедицию. Он выполнял ответственные поручения, командовал различными судами Азовской флотилии, получил боевое крещение при отражении турецких атак на Балаклаву в 1774 году. После возвращения на Балтику в 1775 году капитан-лейтенант вскоре направился с отрядом капитана 2-го ранга Т.Г. Козлянинова на Средиземное море, где в августе 1776 года принял остававшийся в Ливорно со времен Архипелагской экспедиции фрегат "Святой Павел". На нем он ходил через проливы в Константинополь. Так как из-за русско-турецких трений фрегаты с товарами не пропустили на Черное море, отряд Козлянинова вернулся на Балтику 24 мая 1779 года. За три года плавания по портам Средиземного моря Ушаков получил немалый опыт, познакомился с театром военных действий, что ему со временем пригодилось. По возвращении из командировки капитан-лейтенант вновь выполнял особые поручения, командовал различными кораблями, в том числе императорской яхтой "Штандарт". Весной 1781 года моряка назначили командовать кораблем "Виктор". В эскадре контр-адмирала Я.Ф. Сухотина он отправился на Средиземное море и следующим летом вернулся в Кронштадт, участвовал в сравнительных испытаниях фрегатов. Летом 1783 года моряка командировали в Херсон, где сооружали первые большие корабли для Черноморского флота. Командиром корабля № 4 назначили Ушакова. За успехи в постройке корабля и борьбе с эпидемией чумы его удостоили ордена Святого Владимира 4-й степени, а 1 января 1784 года произвели в капитаны 1-го ранга. В 1784 году корабль № 4, названный "Святой Павел", спустили на воду, провели по лиману и на рейде Кинбурна вооружали. В 1785 году одновременно с достройкой Ушаков готовил команду. Наиболее интенсивная работа началась осенью, когда "Святой Павел" прибыл в Севастополь. Все лето 1786 года команды рождающегося Черноморского флота строили новую базу. Только весной 1787 года корабли и фрегаты вывели на внешний рейд, где М.И. Войнович и Ф.Ф. Ушаков занимались боевой подготовкой эскадры. 1 января 1787 года Ушакова произвели в капитаны бригадирского ранга. Подготовка эскадры еще не завершилась, как началась русско-турецкая война 1787–1791 годов. Командование Севастопольской эскадрой поручили контр-адмиралу М.И. Войновичу, который по приказу Потемкина 31 августа 1787 года вывел ее в море. Авангардом из корабля "Святой Павел" и двух фрегатов командовал Ушаков. 8 сентября у мыса Калиакрия эскадра попала в шторм. Досталось и "Святому Павлу". Были сломаны две мачты, порваны паруса и такелаж. Несколько дней бури загоняли корабль к берегам Абхазии; с трудом удалось его привести в порядок. Лишь 21 сентября "Святой Павел" вернулся в Севастополь. Осень 1787 года и следующий год ремонтировали корабли и готовили моряков. Выход эскадры летом 1788 года к острову Тендра заставил турок отвести флот от Очакова и позволил русским войскам и гребной флотилии приступить к осаде крепости. Несколько дней две эскадры лавировали в море, наблюдая друг за другом. Турецкий флот насчитывал 17 линейных кораблей, 8 фрегатов, 3 бомбардирских и 21 мелкое судно с 1100 пушками против русских 2 кораблей, 11 фрегатов и 18 более мелких судов с 550 орудиями. Вес турецкого залпа превышал русский в 2,5 раза, корабли были быстроходнее. 3 июля у острова Фидониси (Змеиный) турки решили принять бой. Гасан-паша построил линию из одних линейных кораблей. Авангард под командованием самого капудан-паши атаковал русский авангард капитана бригадирского ранга Ф.Ф. Ушакова (корабль "Святой Павел" и 3 фрегата), тогда как остальные турецкие корабли связывали боем русские центр и арьергард. Чтобы отразить удар, Ушаков выслал вперед 2 фрегата и сам поторопился за ними под всеми парусами. Он намеревался выйти на ветер и охватить голову турецкого флота. Гасан также прибавил парусов, причем его линия растянулась. Ушаков открыл огонь, только когда флоты сблизились настолько, что можно было использовать пушки всех калибров. Гасан-паша, пользуясь преимуществом в артиллерии, старался держаться за пределами дальности стрельбы 12-фунтовых пушек русских фрегатов. Стрельба корабля и 2 фрегатов нанесла неприятелю такие повреждения, что капудан-паша был вынужден отвести свой корабль за линию флота, чтобы погасить пламя. Корабль "Преображение Господне" серьезно повредил корабли турецких вице-адмирала и контр-адмирала. Остальные корабли русской линии также сражались решительно. После трехчасового боя турецкий флот был вынужден прекратить сражение и уходить, пользуясь преимуществом в скорости. Победа при Фидониси продемонстрировала, что из командира корабля вырос способный флагман. Войновича к концу 1788 года перевели в Херсон. Ушаков остался командующим Севастопольской эскадрой. Осенью и зимой он занимался подготовкой судов к следующей кампании. 14 апреля 1789 года Ф.Ф. Ушакова произвели в контр-адмиралы. К середине мая эскадра уже была готова к плаванию, однако Войнович, как главный начальник "над всеми частями правления и флота Черноморского", избегал встреч с противником. В конце августа 1789 года Потемкин приказал Войновичу принять в Херсоне парусные суда Лиманской флотилии и отвести их в Севастополь. В то же время Ушакову предстояло с Черноморским флотом постараться отвлечь турецкий флот от устья Днепра, чтобы дать возможность гребной флотилии пройти к Хаджибею, на который уже направлялась колонна войск Гудовича, а парусным судам — безопасно дойти до Севастополя. Операция была успешно проведена: одно появление эскадры Ушакова заставило турецкий флот удалиться от Хаджибея и Очакова. Чтобы активизировать действия на море, в марте 1790 года Г.А. Потемкин назначил Войновича командующим Каспийской флотилией, а командование Черноморским флотом "по военному употреблению" поручил Ушакову. Весной 1790 года по приказу Потемкина контр-адмирал боролся с турецким судоходством у берегов Анатолии. Сразу же по возвращении флотоводец поторопился снарядить главные силы. К 26 июня были готовы 10 кораблей, 6 фрегатов и другие суда. При нехватке средств Ушакову приходилось занимать деньги и даже заложить свой дом. Флагман ожидал, что противник будет высаживать десант в Керченском проливе. Он не ошибся. 1 июля большой турецкий флот проследовал на восток. Следующим утром в море отправилась русская эскадра. 6 июля, подойдя к Феодосии, Ушаков узнал, что турки прошли мимо накануне, и пошел в Керченский пролив. В 10-м часу 8 июля со стороны Анапы при попутном восточном ветре появилась эскадра капудан-паши Гуссейна (10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 меньших судов). Ушаков приказал построить линию из кораблей и фрегатов, оставив легкие суда под ветром. Капудан-паша поместил в линию только линейные корабли; вторую линию составили фрегаты и легкие суда. Турки, используя наветренное положение, атаковали и направили основные усилия против русского авангарда капитана бригадирского ранга Г.К. Голенкина. Гуссейн пытался поставить его в два огня. Но корабли Голенкина успешно отбивали натиск турок. Тем временем Ушаков приказал фрегатам выйти из линии и идти на помощь авангарду, чтобы поставить в два огня неприятеля. Так флагман оригинально решил проблему резерва. Остальным кораблям он приказал сосредоточить огонь на неприятельском авангарде и части кордебаталии. Линейные корабли сомкнули линию, после чего контр-адмирал повел кордебаталию на сближение с неприятелем. Русские корабли причинили повреждения нескольким турецким, нанесли большие потери десантным войскам на палубах. Капудан-паша пытался защитить поврежденные корабли, прошел вдоль всей русской линии и сам серьезно пострадал. Сражение продолжалось до 17 часов. Контр-адмирал, оказавшись на ветре у противника, приказал кораблям выстроиться за ним в линию, не соблюдая своих мест. Нарушая догмы линейной тактики, моряк сократил время маневра и сам возглавил боевую линию. Быстрое построение русских заставило турок растягивать линию, прикрывая поврежденные корабли. Капудан-паша решил не испытывать судьбу и бежал, используя большую скорость. Поражение у Керченского пролива помешало туркам высадить десант на берега Тавриды. Оно положило основу славы Ушакова и впервые продемонстрировало его тактику. За победу флотоводца наградили орденом Святого Владимира 2-й степени. В начале августа Ушаков получил приказ Потемкина совместно с Лиманской флотилией отогнать неприятеля от устья Дуная, а при удобном случае — и разбить. Только 25 августа он смог выступить. 28 августа в шестом часу с русских судов заметили неприятельский флот, стоявший на якорях между Тендрой и Хаджибеем. Под начальством капудан-паши было 14 кораблей, 8 фрегатов и 23 мелких судна, у русских — 10 кораблей, 6 фрегатов, 21 меньшее судно. Воспользовавшись попутным ветром, Ушаков атаковал в походном порядке. Турки, беспечно не выставившие охранение, в 9-м часу заметили приближающегося противника. Они рубили якорные канаты и спешно снимались с якоря. Капудан-паша собирался избежать сражения и оторваться от русских. Но когда он увидел, что эскадра Ушакова готовится окружить и прижать к берегу отставшие суда, Гуссейн около полудня повернул, чтобы выручить свои корабли и вступить в бой. Во главе турецкой линии шли флагманские корабли. Ушаков построил линию баталии, но в 14 часов приказал трем фрегатам выйти из линии, образовать резерв и быть на ветре авангарда. В 15 часов русский флот сблизился с неприятелем на дистанцию картечного выстрела. 6 кораблей шли на авангард и передовую часть кордебаталии, а 4 корабля и 6 фрегатов остались на ветре в резерве. Первым открыл огонь корабль "Мария Магдалина" командующего авангардом капитана бригадирского ранга Голенкина. Основной удар был направлен на головные турецкие адмиральские корабли. Не выдержав удара, турки в 17 часов начали поворачивать под ветер и в беспорядке выходили из боя. Когда преимущество российских кораблей стало явным, Ушаков приказал резерву (4 корабля, 2 фрегата) атаковать остальную часть турецкого флота. Сражение стало общим. В это время один из быстроходных турецких адмиральских кораблей выдвинулся вперед и повернул, чтобы напасть на головные русские корабли. Тогда контр-адмирал поднял сигнал оставшимся 3 фрегатам резерва атаковать этот корабль. Фрегаты принудили неприятеля идти между двумя линиями, русской и турецкой, и он получил большие повреждения. К вечеру разбитый турецкий флот начал спускаться под ветер, а Ушаков приказал преследовать неприятеля. Он сам возглавил погоню. Турки старались убежать, но русские корабли обстреливали их, нанося значительные повреждения. Только темнота и большая скорость позволили туркам скрыться. Следующим утром русские моряки уничтожили один и взяли второй неприятельский корабли. За 29–30 августа посланные Ушаковым крейсеры захватили турецкие лансон, бригантину и плавучую батарею. При переходе к Босфору затонул еще один 74-пушечный корабль. Турки потеряли свыше 2000 человек. Пленных было взято 733 человека. Потери русской стороны составили 21 убитыми и 25 ранеными нижних чинов. Повреждения на кораблях эскадры оказались невелики. За Хаджибей Ушакова наградили орденом Святого Георгия 2-й степени и 500 душами крестьян в Могилевской губернии в вечное и потомственное владение. 16 октября Ушаков по приказу Потемкина вышел с флотом, чтобы прикрыть от нападений с моря устье Дуная, где действовала Лиманская флотилия, и крейсировал до середины ноября. В 1791 году Севастопольская эскадра была готова уже к началу мая. 10 июля она направилась к Еникальскому проливу. Ушаков встретил неприятеля у Балаклавы и четыре дня пытался завязать сражение, но неприятель уклонялся от боя, пользуясь преимуществом в скорости. 19 июля флотоводец вернулся в Севастополь. Но его действия позволили взять Анапу ранее, чем турецкий флот появился вновь. Оставив 5 малых судов и брандер в порту, Ушаков 29 июля вышел с 16 линейными, 2 бомбардирскими кораблями, 2 фрегатами, репетичным судном, брандером и 17 крейсерами на запад, к Румелийскому берегу. Его флаг был на корабле "Рождество Христово". 31 июля заметили турецкий флот, стоявший у берега вблизи мыса Калиакрия, под прикрытием построенных на берегу батарей. Турки располагали 18 кораблями, 17 фрегатами и 43 мелкими судами. Ушаков, не меняя походный строй, под выстрелами батарей атаковал турок тремя колоннами со стороны берега, что позволило ему выиграть ветер. Турецкие корабли рубили канаты, сталкивались и в беспорядке спускались под ветер. Около 15 часов турки построили боевую линию. Преследующий Ушаков минут через 15 перестроил свою линию баталии параллельно турецкой эскадре. Вырвавшийся вперед авангард Сеита-Али пытался выйти на ветер, но Ушаков на корабле "Рождество Христово" покинул линию, прошел в голову своей колонны и атаковал с носа корабль алжирского паши, заставив его оставить строй. Потеряв фор-стеньгу, с растрепанными парусами и повреждениями корпуса, корабль Сеита-Али ушел в середину флота. Ушаков последовал за ним и довершил поражение. Остальные русские корабли, выполняя сигнал начать общее сражение, стремились сблизиться с противником и громить артиллерией в первую очередь флагманские корабли. В 17 часов русские открыли огонь с короткой дистанции, а уже через три четверти часа турецкий флот бежал, преследуемый кораблями Ушакова. Многие неприятельские корабли были повреждены. После 20 часов, пользуясь преимуществом в скорости, турки оторвались и ушли к Босфору. Три дня продолжался ремонт. Потом Ушаков решил направиться к Варне, где, как он знал от пленных, стояла турецкая флотилия, а после ее уничтожения направиться к Константинополю. Но вскоре стало известно о перемирии по случаю начала переговоров, и флагман вернулся в Севастополь. Тем временем алжирская эскадра достигла Константинополя. Выстрелы с тонущего флагманского корабля Сеита-Али и вид пострадавших в сражении судов вызвали тревогу в столице, тем более что неизвестной оставалась судьба капудан-паши и другой части флота. Верховному визирю было приказано поторопиться с заключением мира. Ясский мирный договор 29 декабря 1791 года подтвердил условия Кючук-Кайнарджийского договора: турки признавали господство России над Крымом, уступали Очаков и земли между Бугом и Днестром, а Россия возвратила Турции крепости на Дунае. За победу при Калиакрии 14 октября 1791 года флотоводца наградили орденом Святого Александра Невского и двумя сотнями душ крестьян с землей в Тамбовской губернии. Победы при Керчи, Хаджибее, Калиакрии показали правильность тактики флагмана. Если бы в строю Черноморского флота состояло больше кораблей с тяжелой артиллерией, безусловно, потери турецкого флота стали бы значительнее. После прекращения боевых действий Ушаков занимался расширением адмиралтейства, постройкой казарм и домов, приведением в порядок госпиталя. Севастополь при нем все больше становился городом. Флагман завел загородные гуляния в Ушаковой балке, ремонтировал и прокладывал дороги, учредил рынки, заботился о колодцах, организовал переправы через бухты на гребных судах. 2 сентября 1793 года Ушакова произвели в вице-адмиралы. После вступления на трон Павла I флагман обратился к императору, сохранившему за собой чин генерал-адмирала, с просьбой разрешить ему приехать в столицу. Он надеялся высказать свои мысли о флоте. Однако Павел вместо совета с моряком направил на Черное море П.К. Карцова с инспекцией. Контр-адмирал не нашел упущений. Более того, он считал флот подготовленным лучше Балтийского. Этот результат явился следствием неустанных забот командующего, который с 1793 по 1798 год ежегодно выводил эскадру в плавание между Севастополем и Тарханкутом. В 1798 году Ушаков получил указ выступить с эскадрой на помощь Турции против французов, начавших угрожать владениям султана. 12 августа эскадра направилась к Босфору. Получив гарантии турецкого правительства, Ушаков ввел корабли в пролив. Появление у Буюк-Дере русских кораблей было воспринято в Турции с радостью. Ушаков за быстрое прибытие получил от султана табакерку, украшенную бриллиантами. 28 августа состоялось совещание Ушакова с турецкими официальными лицами: после обмена мнениями было принято решение две трети соединенной русско-турецкой эскадры оставить для блокады Корфу, а треть послать для крейсерства и охранения турецких владений в Архипелаге и Албании. Ушаков намеревался изгнать с Ионических островов и материка французов, чтобы охранить берега от десантов из Анконы; крейсировать от Морей до Родоса для прикрытия Архипелага; выделить отряд для охраны канонерских лодок, направляемых турками к Родосу или в поддержку английской эскадры у Александрии. Уже в октябре–ноябре русские моряки освободили от французов острова Цериго, Занте, Кефалония, Санта-Мавра. За взятие Цериго Ушаков 28 ноября получил бриллиантовые знаки ордена Святого Александра Невского, за Занте 21 декабря 1798 года был награжден орденом Святого Иоанна Иерусалимского и получил командорство и 2000 рублей. Любопытно, что командующий участвовал во взятии всех островов, от Цериго до Корфу. Посылая вперед отряд, сам он прибывал позднее, в решающий момент. Высокие награды были им заслужены. Основной задачей явилось взятие Корфу, который являлся ядром Ионических островов. Удобная бухта, прикрытая островом Видо, верфь и крепости делали остров неприступным оплотом и удобной базой для действий против берегов Греции, Италии и Турции. Теперь эту твердыню предстояло атаковать российскому флоту. 12 ноября "Святой Павел" прибыл к острову. Сразу же начались действия по усилению блокады. На берег были высажены отряды, которые во взаимодействии с местными жителями сооружали осадные батареи. Потребовалось несколько месяцев переговоров, дипломатической переписки, прежде чем удалось добиться от союзников-турок поставок продовольствия и отрядов десантных войск. Только в феврале были собраны разосланные корабли. Медлить не приходилось, ибо письма из Италии свидетельствовали: русская помощь там необходима. Войск, конечно, было маловато. Приходилось обучать сухопутным действиям и ружейной стрельбе матросов для десанта. Но батареи были готовы и с 16 февраля вели днем сильный, а вечерами — беспокоящий неприятеля огонь по крепости. 17 февраля Ушаков издал приказ к атаке острова Видо, который он считал ключом к Корфу. Основной ударной силой являлись корабли флота. Замысел состоял в том, чтобы огнем корабельной артиллерии очистить от неприятеля северный берег острова Видо, высадить десант и овладеть всем островом как плацдармом для обстрела крепости. Место высадки избрали вне зоны огня крепостной артиллерии. Для этого были выделены лучшие войска и преимущественно российские корабли. Утром 18 февраля после обстрела с кораблей неприятельские батареи ослабили огонь, и Ушаков приказал везти десант. Около полудня остров был взят, а французы, не успевшие бежать через пролив, сдались. На 19 февраля был намечен штурм Корфу. Но не успели корабли занять места, как на борт "Святого Павла" прибыл адъютант генерала Шабо с предложением о добровольной сдаче гарнизона. 20 февраля подписали акт о капитуляции французских войск на острове. Ионические острова были свободны. 25 марта 1799 года последовал указ о производстве Ф.Ф. Ушакова в адмиралы — "за покорение всех похищенных французами прежде бывших Венецианских островов и взятие последнего из них острова Корфу с крепостями, укреплениями и военными кораблями". Пришли поздравления Г. Нельсона и А.В. Суворова. Неаполитанский король Фердинанд IV прислал флотоводцу ленту ордена Святого Януария, султан Селим — высшую награду "Челенг" (алмазное перо из своей чалмы), соболиную шубу и 1000 червонцев. Взятием Корфу заботы адмирала не окончились, ибо потребовалось перед отправлением к берегам Италии законодательно оформить дальнейшее существование жителей Ионических островов. На свой страх и риск адмирал решил образовать из Корфу, Занте, Кефалонии, Итаки, Санта-Мавры, Паксоса и Цериго независимую Республику Семи Соединенных островов под покровительством России и Турции. Он же по просьбе островитян подготовил и первую конституцию государства, дававшую широкие права третьему сословию. Завершая труды на Корфу, Ушаков решал, что делать дальше. Помощи ожидали со всех сторон: король Фердинанд рассчитывал на освобождение Неаполя, Нельсон приглашал к Мессине, Сидней Смит — в Александрию и на Крит. Наконец, поступило приказание сначала помочь Фердинанду IV, а затем идти к Мальте. Эти основные задачи и стал выполнять адмирал. 1 апреля Ушаков дал ордер А.А. Сорокину с отрядом идти в Бриндизи и постараться очистить берега Апулии от неприятельских судов, от французов и бунтовщиков, а прочих уговорами убедить в подданстве королю. Высадившийся 4 мая в Бриндизи, занятом русскими еще в апреле, отряд капитан-лейтенанта Г.Г. Белли (550 человек) за четыре дня очистил от неприятеля побережье до Манфредонии и направился к Неаполю. 25 мая он соединился с отрядами кардинала Руффо. 2 июня соединенные силы подошли к Неаполю с юго-востока, тогда как с юга и севера подходили отряды из "армии веры", организованной кардиналом. 3 июня русский авангард прорвался в предместья Неаполя. 8 июня почти весь город был освобожден от французов и республиканцев, через четыре дня после обстрела капитулировали крепости Капуя и Гаэта. Лишь замок Кастель Эльмо с 3-тысячным гарнизоном продержался до 29 июня. Посланный Ушаковым отряд контр-адмирала П.В. Пустошкина 5 мая начал блокаду Анконы — порта, из которого французы могли действовать на коммуникациях союзников. 30 мая высаженный в порту Пезаро русский отряд майора Гамена (200 человек) с отрядами местных роялистов 1 июня взял крепость Фано, затем — Сенигаллию на подступах к Анконе. В последнем случае корабли успешно взаимодействовали с десантом. Наступление пришлось прервать: извещенный Нельсоном о выступлении франко-испанской эскадры в Средиземное море, Ушаков приказал Пустошкину возвращаться к Корфу. Однако франко-испанский флот вернулся 2 июля в Брест. Узнав о том, что опасность миновала, Ушаков отправил отряд капитана 2-го ранга Войновича с десантом к Анконе, чтобы овладеть этим портом. Адмирал считал, что "…Венецианский залив не будет спокоен, пока не взята будет Анкона". Войнович выступил 6 июля, 12 июля высадил в Пезаро десант, соединившийся с неаполитанскими войсками. Объединенные силы окружили Фано и 20 июля заставили противника капитулировать. 22 июля союзники с моря и с суши открыли огонь по Сенигаллии; без сопротивления французы подняли белый флаг. После этого началась тесная блокада Анконы, по мощи немногим уступавшей Корфу. Тем временем Ушаков окончил ремонт судов. Оставив 3 корабля, 4 фрегата и корвет для охраны Корфу, он 24 июля с главными русско-турецкими силами (10 кораблей, 6 фрегатов, 6 меньших судов) выступил и 3 августа прибыл в Мессину. Получив обращение А.В. Суворова о необходимости блокады Генуи, флотоводец срочно снарядил эскадру контр-адмирала П.В. Пустошкина, которому следовало крейсировать у берегов от Ливорно до Генуи и блокировать город. По просьбе неаполитанского короля адмирал дал инструкцию А.А. Сорокину с 3 фрегатами следовать к Неаполю и поддерживать порядок в городе силою эскадры и ранее высаженного в Манфредонии десанта. В Неаполь должна была прибыть и эскадра контр-адмирала Карцова, которая пришла на подкрепление Ушакову в Палермо с Балтики. Среди моряков было много больных цингой. Адмирал считал пребывание в Неаполе полезным для больных. Сам он отправился из Мессины в Палермо с 7 кораблями, фрегатом и 4 легкими судами для встречи с Нельсоном и совместных действий. В ходе переговоров двух флагманов выяснилось, что англо-португальская эскадра и осаждающие войска должны уйти от Мальты. Нельсон предложил Ушакову блокировать остров, тогда как русский адмирал считал необходимым совместными силами быстрее овладеть Мальтой. Не договорившись, оба адмирала отправились по просьбе короля Обеих Сицилий с морскими силами в Неаполь, откуда Сорокин 25 августа сообщал, что русские войска приняты хорошо и они охраняют порядок. Тем временем в конце августа турецкий адмирал Кадыр-бей рапортовал Ушакову, что команды его кораблей бунтуют, считая, что слишком долго находятся в трудном походе, и требуют замены. Предлогом явилась драка на берегу с жителями Палермо, в результате которой погибли и пострадали многие турки. Попытки уговорить турецких моряков не удались. Кадыр-бей был вынужден подчиниться и идти к Константинополю. 26 августа эскадра Ушакова прибыла в Неаполь и соединилась с отрядом Сорокина. Фердинанд IV поручил адмиралу руководство военными действиями и подчинил ему неаполитанские войска. Ушаков высадил на берег десантный отряд полковника Скипора (818 человек), который 19 сентября вступил в Рим. После взятия Рима адмирал намечал направить 600 человек в помощь войскам, осаждавшим Анкону. К Чивита-Веккии адмирал послал капитан-лейтенанта Эльфинстона с фрегатом "Поспешный" и неаполитанским судном, чтобы препятствовать вывозу ценностей, награбленных французами. Однако австрийцы, не успевшие к Риму, дипломатическим путем овладели Анконой, которая была уже почти взята Войновичем. Коммодор Троубридж и другие союзники приняли капитуляцию у гарнизона Чивита-Веккии, позволившую французам свободно эвакуироваться. Все эти действия шли вразрез с союзническими обязательствами. Тем временем Нельсон, убедившись, что не может со своими войсками (2700 англичан) самостоятельно взять Мальту с 4000 гарнизоном, в конце октября предложил Ушакову принять участие в осаде. 20 декабря после подготовки русская эскадра (7 кораблей, фрегат, 8 малых судов с 2000 гренадер на борту) вышла из Неаполя. 22 декабря, зайдя в Мессину, адмирал получил приказ возвратиться с эскадрой на Черное море. Император был разочарован в союзниках, из-за действий которых гибли русские войска в Швейцарии. 1 января корабли Ушакова выступили из Мессины и 8 января прибыли на Корфу. Несколько месяцев потребовалось для ремонта. Русские эскадры продолжали крейсерство, ибо англичане добились обещания Павла I оказать поддержку в осаде Мальты. Получив повеление от 10 апреля 1800 года, Ушаков начал готовиться к походу. Он вызвал Сорокина из Неаполя, чтобы везти войска на Мальту. Однако Бонапарт как первый консул организовал поход в Италию. После поражения при Маренго 14 июня 1800 года Австрия согласилась на перемирие. Крейсерства у берегов Италии становились бесперспективными, и Павел I вновь приказал вести эскадру на Черное море. 26 октября эскадра вернулась в Ахтиар, как теперь именовали Севастополь. За 2,5 года плавания она лишилась 400 человек, но не потеряла ни одного корабля, что свидетельствует о мастерстве флотоводца и хорошей подготовке моряков. Адмирал готовил отчеты о средиземноморском плавании, когда Павел I был убит и его сменил Александр I. 21 мая 1802 года Ушакова назначили главным командиром балтийского гребного флота и начальником флотских команд в Санкт-Петербурге. Видимо, адмирал был недоволен назначением, да и здоровье его слабело. 17 января 1807 года Ушаков по прошению был уволен со службы с ношением мундира и с полным жалованьем. 2 октября 1817 года Ф.Ф. Ушаков скончался в своем поместье в Тамбовской губернии. Похоронили флотоводца у стен Санаксарского монастыря. Адмирал вошел в историю как опытный и решительный флотоводец, способный организовать боевую подготовку моряков и вдохновить их на подвиги. Сражения, которые проходили под командованием флагмана, неизменно завершались победами, хотя, как правило, численное преимущество было на стороне противника. В честь флотоводца учреждены орден и медаль Ушакова. Ныне ими награждают моряков, проявивших умение и отвагу при защите Родины. 30 ноября 2000 года решением Комиссии по Канонизации Русской Православной Церкви выдающегося флотоводца причислили к лику местночтимых святых Саранской епархии.

|

После Ништадтского мира Петр последние годы своего царствования занимался с прежней энергией делами внутреннего устроения. 5-го февраля 1722 года был издан новый закон о престолонаследии, который, можно сказать, уничтожал в этом вопросе всякое значение родового права. Всякий царствующий государь, сообразно этому закону, мог, по своему произволу, назначить себе преемника. "Кому оный хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменить". Почти одновременно (24-го января) издан был знаменитый указ, заключавший табель о рангах, послуживший основанием новому порядку государственной службы. И здесь видно было желание поставить верховную царскую волю выше всяких прав и предрассудков породы. Местничество давно уже уничтожилось; повышение личностей в служебной лестнице оставалось на произволе власти. Новый указ был дальнейшим развитием этого принципа, Петр не уничтожал преимуществ рождения вовсе, но выше их ставил достоинство государственной службы. Заслуги, оказанные в государственной службе, сообщали недворянину потомственное дворянское звание. Всем, считавшимся до того времени дворянами, вменялось в обязанность в полуторагодичный срок доказать, когда и от кого пожалована им дворянская честь; те, которые докажут, что их род пользовался дворянством не менее ста лет, получали дворянские гербы. Герольдмейстер должен был вести списки дворян, по именам и чинам, и вносить в эти списки их детей. Таким образом положено начало родословным книгам и герольдии. Царь предоставлял себе право жаловать недворян за службу дворянством и лишать его за преступление. По закону 24-го января 1722 года, вся государственная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную, и в каждом таком разряде установлялась лестница из 14-ти ступеней. Воинская служба разделялась на 4 отдела: сухопутная - армейская, гвардейская, артиллерийская и морская. Верховный чин или первый класс для всей армии, гвардии и артиллерии был генерал-фельдмаршал, для морских - генерал-адмирал. Ко второму классу принадлежали, как в армейской, так и в гвардейской службе, полные генералы от инфантерии и от кавалерии; в артиллерийской службе - генерал-фельдцейхмейстер, в морской - адмиралы прочих флагов. В третьем классе, в армии, гвардии и артиллерии, числились генерал-лейтенанты, генерал-кригскомиссар и кавалеры Св. Андрея, а в морской - вице-адмиралы. В четвертом, как в армии, так и в артиллерии - генерал-майоры; а в гвардии с этого класса начинается преимущество над армией: армейскому генерал-майору равнялся гвардейский полковник, в морской службе шаутбенахты и обер-цейгмейстер. В пятом - армейские бригадиры, оберштер-кригс-комиссар, генерал-привиантмейстер, в артиллерии полковник, в гвардии подполковник, а в морской - капитаны, командир над портом кроншлотским и некоторые хозяйственные должности. В шестом: в армии - полковники, в гвардии - майоры, в артиллерии - подполковники, в морской - капитаны 1-го ранга. В седьмом: в армии - подполковники, генерал-аудиторы и некоторые другие должности, в гвардии - капитаны, в артиллерии - майоры, в морской - капитаны 2-го ранга. В восьмом: в армии - майоры, генеральские адъютанты; в гвардии - капитан-лейтенанты, в артиллерии - инженер-майоры, в морской - капитаны 3-го ранга. В девятом: в армии - капитаны, в гвардии - лейтенанты, в артиллерии и в морской - капитан-лейтенанты. В десятом: в армии - капитан-лейтенанты, в гвардии - унтер-лейтенанты, в артиллерии и в морской - лейтенанты. Одиннадцатого класса не было, исключая для морской службы - секретари корабельные. Двенадцатого: в армии - лейтенанты, в гвардии - фендрики, в артиллерии - унтер-лейтенанты, в морской - унтер-лейтенанты и шкиперы 1-го ранга. Тринадцатого: в армии - унтер-лейтенанты, в артиллерии - штык-юнкеры, в гвардии и в морской не было этого класса. Наконец, четырнадцатого: в армии - фендрики, в артиллерии - инженер-фендрики, в морской - шкиперы 2-го ранга и констапели. В статской службе: 1-го класса был один только канцлер, 2-го - действительные тайные советники, 3-го - генерал-прокурор, 4-го президенты коллегий и тайные советники. Затем остальные классы, за исключением 11-го, которого вовсе не было, выражали разные должности гражданской служебной деятельности, и в этом отношении табель Петра имела несколько другой смысл, чем та, которая удержалась до нашего времени и представляет сходство с современной только по принадлежности должностей, размещенных в их достоинстве по лестнице классов. Придворные должности, начиная со 2-го класса, к которому принадлежал обер-маршал, шли также на 14 степеней, но, за исключением 10-го и 13-го, выражали собой придворные обязанности, в иных случаях постоянные, как, например, тайный кабинет-секретарь, лейб-медикус, в других - о тносившиеся только к придворным церемониям, например, обер-шенк, камергеры. "Ранг" при Петре означал право на известную почесть, и всякий, кто самовольно займет место, дающее ему право на почесть выше его ранга, подвергался вычету двухмесячного жалованья или же уплате той суммы, которая равнялась жалованью, получаемому другими, равными ему по рангу, лицами. "Сие осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется, когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся или при публичных ассамблеях, но токмо в церквах при службе Божьей, при дворовых церемониях, при аудиенциях послов, в торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, погребениях и тому подобное". Так пояснял значение рангов государев указ. И женский пол пользовался подобным отличием по рангам. Замужние женщины считались в рангах сообразно своим мужьям, а девицы сообразно своим отцам, но между замужними и девицами устанавливалось отношение, дававшее преимущество первых пред последними. Например, девицы, дочери отцов 1-го ранга, до своего замужества, считались выше тех замужних, которых мужья состояли в 5-м ранге, дочери отцов 2-го ранга считались выше жен чиновников 6-го ранга. У фискалов теперь явилась новая обязанность - наблюдать, чтобы все пользовались почетом сообразно своему рангу и не присваивали себе высшего почета. В статской службе потомственное дворянство давали первые 8 классов, а в военной - все (как штаб и обер) офицерские чины. Каждый должен был иметь свой убор, ливрею для служителей и экипаж сообразно своему рангу. "Понеже знатность и достоинство какой особы часто умаляется, когда убор и прочий поступок чем не сходствует". Этот новый закон установлял порядок должностей, но предоставлением разных почетов по чинам вводил в общественную жизнь пустое чванство и самопредпочтение, тем более достойное порицания, когда, по общечеловеческой слабости, чины не всегда могли достигаться по достоинству и заслугам, а часто могли добиваться в силу связей, пролазничества и низкопоклонства младших перед старшими. Так как Петр желал поставить государственную службу выше предрассудков породы, то и другие, последовавшие затем, узаконения Петра носили тот же характер. 27-го апреля 1722 г. состоялся указ о цехах, приводивший в порядок ремесленных людей. Закон этот заимствован, как и все учреждения и нововведения Петра, из чужеземных образцов. Ремесло или занятие собирало всех, занимающихся им, в одну корпорацию, называемую цехом (польское слово, с немецкого Zunft). Все могли свободно вступать в цех: не запрещалось это и крепостным. Цехи находились под управлением выборных ольдерменов или старшин из настоящих мастеров. Всяк, занимавшийся каким-нибудь мастерством, должен был являться к ольдермену, подвергнуться от него испытанию и получать свидетельство на звание мастера. Только мастерам, получившим такие свидетельства, дозволялось выпускать в продажу свои произведения с наложением своего клейма. За продажу без наложения клейма брались большие штрафы, а старшина за неправильную выдачу свидетельства или за неправильное клеймение, после двухкратного штрафа подвергался ссылке на галеры. Старшина имел право приказывать вновь переделывать представляемое ему для одобрения произведение мастера или же уничтожать его вовсе, когда находил негодным. В цехи принимались и иностранцы, но те из них, которые приняли православную веру, лишались права отъезда за границу. Царь ограничивал до некоторой степени произвол старейших над меньшими, родителей над детьми и владельцев над рабами. Узнавши, что родители принуждают к браку своих детей, а господа рабов, он (5-го января 1724 года) постановил, чтобы перед венчанием родители и господа вступающих в брак давали присягу, что они не неволят к браку, первые - детей, а последние рабов. Царю стало известно, что сыновья помещиков делались их наследниками по правам рождения, хотя бы по своим умственным качествам представляли полную неспособность пользоваться родительским достоянием. Несмотря на глупость таких богатых людей, многие, ради их богатства, отдавали за них дочерей: глупцы расточали свое богатство и управляли жестоко своими подданными. Царь приказал всем, у кого есть такие "дураки" в семье, подавать о них сведения в сенат. Сенат обязан был их свидетельствовать, и если находил негодными ни к учению, ни к службе, то запрещал жениться, а девицам выходить замуж, самых же "дураков и дур" отдавал ближним родственникам для прокормления. Для устройства быта сельского сословия в этот период Петровой деятельности не видим ничего важного. На крестьян смотрели как на рабочую силу, годную государству для снабжения войска рекрутами и для содержания размещенных по империи войск; с последней целью и была учреждена ревизия и подушная подать. Установилась паспортная система (указом 26 июня 1724 года). Крестьяне могли брать отпуски для своего прокормления за рукой помещика или приказчика только в своем уезде и не далее 30 верст; если же отлучались в другой уезд, то должны были от земского комиссара брать вид вместе за подписью начальника полка, постоянно квартировавшего в том уезде, или от офицера, которому начальство этого полка поручало такие дела. С учреждением Синода явился ряд замечательных узаконений по устройству церкви. Указом от 22 февраля 1722 года священнические убылые места велено замещать по выбору прихожан, а кандидатов представлять архиереям. Последние должны были давать ставленникам книжицы о вере и христианском законе, а перед посвящением заставлять их проклинать все раскольничьи секты и согласия, и давать присягу, что они не будут укрывать таких раскольников, которые обнаружат свое отщепенство or веры удалением от исповеди и св. причащения. Обыкновенно ставились на священнические места дети духовных, но 4 апреля 1722 г. Синодом указано всех детей церковно - и священнослужителей, если они не будут ходить в школы, записывать в оклад наравне с прочими крепостными крестьянами того села, где они жили. В старину было принято, что вдовые попы и дьяконы не могли сдаваться на приходах, но шли непременно в монахи; царь (указ 30 апреля 1724 года) побуждал тех из них, которые сами учились в школах, вступать во вторичный брак и быть учителями духовных училищ. Священники обязаны были надзирать, чтоб их прихожане посещали церкви в воскресные дни, в дванадесятые праздники, в дни рождения и именин государя и государыни, в день полтавской победы и в Новый год 1 января. С этого времени священник делался слугою государственной власти и должен был ставить интересы ее выше церковных правил. Указом 17 мая 1722 года вменено в обязанность всем духовным отцам доносить о тех лицах, которые на исповеди сознаются, что они имели злой умысел против государя. Те, на кого последовал такой донос, отсылались в тайную канцелярию, но и доносителей требовали туда же, только под "честным арестом". Кто отступал от православия или детей своих крестил в иную веру, тот от Синода подвергался увещанию, если же увещания не действовали, то отдавался суду сената, а сенат предавал его воле государя. Еще прежде велено было упразднить все домашние церкви, но в 1722 г. дозволено было престарелым персонам иметь в домах церкви, однако не иначе как с особого синодального позволения и с тем, что после смерти этих особ антиминсы будут взяты в Синод и самые церкви уничтожатся. Петру не нравилось, что в России много церквей, особенно их изобилием славилась Москва; и он приказал там переписать их, обозначить время их основания, показать число дворов, состоявших в каждом приходе, и расстояние одной церкви от другой, а затем все лишние церкви упразднить. Постановлено было, чтобы вообще в приходе было от двухсот до трехсот дворов, и где было только двести дворов, там полагался один священник, а где было дворов более - там два священника. Указ 30 апреля 1722 года запрещал строить церкви во имя икон Богородицы, например Владимирской, Казанской и т. п.; можно было основывать храмы Богородицы только в честь какого-нибудь богородичного праздника, например, Благовещения, Рождества и т. д. Изданы были разные правила о благочинии в храмах. Издавна по обычаю благочестивые люди приносили в церковь собственные иконы и там молились перед ними. 31 января 1723 года Синод запретил такой принос в церковь домашних икон и велел все находившиеся уже в церквах возвратить хозяевам. Запрещено также привешивать разные вещи к образам в церквах, как-то: монеты и т.п., а где такие вещи найдутся, то следовало продать их, и вырученные за них деньги употребить на покупку чистой пшеничной муки для просфор и на церковное вино; но если в числе привесок найдутся старые монеты и разные старинные вещи, то доставлять их в Синод. Богатые люди держались обычая приглашать духовенство служить в своих домах вечерни и заутрени. И этот обычай Петр велел Синоду запретить, находя, что он происходил от суеверия и тщеславия богатых, которые "хотят разниться от прочей христианской братии". 29 июля 1723 года Синод указал во время богослужения в церквах сбор подаяний собирать в два кошелька: в один - на церковные нужды, а в другой - на содержание больных и неимущих в госпиталях 17. Духовные часто вели себя неприлично: неблагочинно отправляли богослужение, напивались пьяными до того, что валялись по улицам, сошедшись где-нибудь на обеде или поминках, ссорились между собою по-мужичьи, таскались по кабакам в безобразном виде и показывали свою храбрость в кулачных боях. Все это строго воспрещалось. Царь заметил (18 апреля 1724 года) Синоду, что русские всю надежду кладут на церковное пение, пост, поклоны и на приношение в церковь свеч, ладана и проч. Он приказал написать книгу, где бы изъяснялось различие между непременным законом Божиим и тем, что составляет предания отеческие и что учреждено только для обряда. Написать эту книгу следовало двояким способом: для поселян и для горожан. Царь хотел ознакомить русских с другими вероисповеданиями и иными верами и приказал в начале 1723 г. перевести лютеранский и кальвинский катехизисы на русский язык. В то же время прилагалось старание о размножении православных. Иноверцев Казанской губернии, изъявивших желание креститься, не велено брать в солдаты. В 1724 году сибирский архиерей доносил, что в Сибири новокрещенных татар отдали в холопство; царь приказал немедленно их объявить свободными, а сибирскому губернатору, вместе с тобольским архиереем, - учинить розыск о том, кто этих татар обратил в неволю. Октября 10-го 1723 года состоялся важный указ, сохранивший свою силу и до настоящего времени: не погребать умерших при церквах, а погребать их только на кладбищах или в монастырях. В течение 1722 и 1723 годов давались распоряжения о монастырях, служившие как бы предварительными узаконениями к полному преобразованию иноческого чина, предпринятому позже. Запрещено были заводить новые скиты и монастыри. Запрещалось постригать военных людей без увольнения их начальства, крепостных без отпускного письма их господ, лиц, состоящих в брачном союзе, когда другое лицо еще находилось в живых, детей - без воли родителей, или по обещанию, данному заранее родителями, посвятить детей своих в иноческий чин, наконец, вообще всех недостигших тридцатилетнего возраста. Женские монастыри становились совершенно ни для кого непроницаемыми заведениями. В некоторых женских монастырях были св. мощи и чудотворные иконы, привлекавшие туда народные толпы: теперь приказано было помещать их в церквах, построенных на монастырских воротах с крыльцами, выходящими за пределы монастырской ограды. Богомольцы лишены были, таким образом, всякого предлога вступать во внутренность женского монастыря. Новые подробные правила о монастырях были начертаны 31 января 1724 г. За основу взято такое положение: в древности монастыри насыщались не чужими трудами, а собственными, но потом ленивые монахи и ханжи стали ложно толковать слова Христовы. Иные из них подделались к греческим императорам, а более всего к их женам, и стали заводить монастыри не в пустынях, а в многолюдных городах, и много имений перешло в их руки. На Руси делалось то же. Но у нас климат не позволяет оставаться без труда, и монастырей нельзя содержать так, как в теплых краях. В настоящее время большая часть монахов тунеядцы и только по наружности как будто хотят угождать только Богу, отрекаясь от мира; на самом же деле они уходят в монастыри ради доброго и привольного житья. Большая часть монахов - из поселян, которые, постригаясь в монашество, избегали тройных повинностей: государству, помещику и своему дому, и находили в монастыре все готовое. Они бежали от труда, чтоб даром хлеб есть. Но монашество нельзя уничтожить; во 1-х, для удовлетворения совести желающих монашеского житья; во 2-х, ради посвящения архиереев, потому что давно уже вошло в обычай, чтоб архиереи были из монахов, хотя 300 лет после Христа и не так было. С таким основным взглядом на иночество положено расписать по монастырям отставных солдат и всяких убогих, не могущих работать; монахи должны им служить, а тем из монахов, которые окажутся лишними за числом служащих, отвести монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот, остающихся без призрения - мужского пола до 7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и разного рода рукодельям, сделав, однако, для мальчиков и девочек особые помещения с особыми ходами. С целью подготовки из монашеского звания архиереев, предположено устроить в Петербурге и в Москве семинарии, где могли они сначала обучаться, а потом заниматься обучением других до 30 лет своего возраста. Затем желающие могли вступать в Невский монастырь на испытание, а через три года быть пострижены. Постриженные должны были находиться там в виде упражнения, проповедовать в Невском монастыре и в соборных церквах и переводить книги. Каждый день они должны были находиться четыре часа в библиотеке, для изучения учителей церкви. Они жили под начальством архимандрита и директора, с лучшим содержанием против обыкновенных монахов, а за дурное поведение отсылались в простые монастыри, в больничные служители. Из этих-то привилегированных иноков выбирали архиереев и архимандритов, но не иначе как с утверждением государя по синодскому докладу. Для заведования монастырями и их имениями в 1724 году 18 сентября учреждена была камер-контора, которая обязана была делать раскладку, сколько в каждом монастыре можно было содержать нищих, сирот и монахов. Монастырские доходы положено было разделить на 5 частей: одна часть предназначалась монастырским чиновным людям; две - на церковные потребности и на починки; третья разделялась на 3 части - две трети шло на больницу, одна треть прислуживавшим монахам; затем четвертая часть доходов - на содержание постелей, белья и больных, а пятая - на престарелых, сирот и младенцев. Петр, с обычною своею жестокостью, и теперь продолжал вести борьбу со множеством суеверий, укоренившихся издавна под покровом святости. В 1722 году, за распространение всякого нового суеверия или вымышленного чуда, государь велел ссылать в вечную каторжную работу, с вырыванием ноздрей. 17-го мая того же года было вменено в обязанность священникам доносить о том, кто у них сознался на исповеди, что вымыслил чудо, принятое народом за истину. В указе 11-го июля того же года Синод обличал глубоко укоренившееся в русском благочестии мнение, что страдания приятны Богу. Это учение, как известно, поддерживало в народе ревность к расколу, и по этому-то поводу, главным образом, Синод счел нужным опубликовать свое увещание, в котором объяснял, что, по слову Христа, страдания могут быть приятны Богу только тогда, когда совершаются правды ради, т. е. за догматы и закон Божий, но "такового правды ради гонения в российском государстве опасатися не подобает". Синодальный указ замечал, что являются люди, считающие богоугодным делом злословить власти и славиться своим мнимым мужеством. Указывался на свежий тогда пример монаха Варлаама Левина с его товарищами. Левин был полоумный изувер, страдавший меланхолией и падучею болезнью. Он служил прежде в военной службе, потом шатался странником; признанным раскольником он не был, но отличался некоторыми старообрядческими чертами благочестия. Он постригся на своей родине в Пензе, а потом, из желания пострадать за правду, вышел на площадь в Пензе и всенародно кричал, что Петр антихрист и скоро начнет налагать на всех клейма между указательным и большим пальцем руки, а после того последует преставление света. Несчастного сумасброда, по доносу одного из посадских, потащили в тайную канцелярию, привлекли к его делу нескольких попов, бывших его духовными отцами, и в том числе духовника князя Александра Даниловича Меншикова, Никифора Лебедку. Обвиняемых предали жестоким пыткам и в июле 1722 года приговорили к смертной казни. Мысль о богоугодности страдания не искоренялась в русском народе от синодских увещаний, напротив, чудовищно проявлялась множеством случаев добровольного сожжения раскольников, застигнутых преследованием правительственных властей. Таких примеров в те времена было очень много, а особенно в Сибири, и они тем более располагали Петра к суровым мерам против раскола, в котором он видел выражение народного противодействия своим намерениям. Правительство не хотело знать раскольнического крещения, и обращающиеся из раскола в православие, хотя бы они были крещены, но от простого мужика, а не от духовного лица, вновь подвергались обряду крещения. Крестить детей у раскольников приказано не иначе как православным обычаем. При совершении браков раскольников с православными, с первых прежде брали обещание под присягою об отречении от раскола, а если женатые заявляли себя уже состоящими в раскольничьем браке, то их допрашивали, кто их венчал, и в случае запирательства брали в розыск. Кроме двойного оклада в казну, раскольники обязаны были еще платить приходскому священнику по гривне с души, да, сверх того, по гривне от рождения, по гривне от брака и по гривне от погребения, хотя бы по нежеланию раскольников не были над ними исполняемы эти обряды; раскольниками государь приказал считать не только тех, которые откровенно объявляли себя состоящими в расколе, но записывать в число раскольников и тех, которые, посещая церкви и не уклоняясь от исповеди и причащения, клали на себе двухперстное крестное знамение. Обвиненные по суду раскольники наказывались ссылкою в каторжные работы в Рогервик. Зато самый заклятый раскольник, принимая православие, освобождался от двойного оклада и от всяких поборов, взимаемых с раскольников, хотя бы за ним числились этого рода недоимки за многие годы. Синод преследовал раскольничью литературу и октября 15-го 1724 года указал раскольничьи книги и тетради доставлять духовным властям, которые, в свою очередь, должны отсылать их в Синод. В 1722 году опять повторилось преследование бород. Все бородачи должны были носить особый зипун, со стоячим клееным козырем, или однорядку с лежачим ожерельем. Раскольники, для отличия от обыкновенных бородачей, должны были носить козырь красный. За бороду следовало платить 50 рублей. Если кто придет в судебное место с бородою, не в указном платье, от того не принимали челобитных и тотчас с него взимался штраф 50 рублей, хотя бы он уже заплатил прежнюю годовую плату. Всякий, увидавши бородача не в указном платье, мог задержать его и вести к коменданту или воеводе для взятия с него штрафа, из которого половина давалась приводившему бородача. Только пашенные крестьяне не преследовались за бороды, когда не занимались постоянно промыслами. Если бородачу нечем было заплатить штраф, виновного ссылали на работу в Рогервик (Балтийский порт), а сибиряков на сибирские заводы, но сосланный отпускался на свободу, как скоро давал подписку, что обреет бороду и вперед не будет носить ее. Некоторые, с намерением избегнуть пени, назначенной за ношение бороды, подрезывали себе бороды, но не обривали совершенно (указ 12-го июня 1722 года). Однако этою уловкою не провели государя. Таких велено считать за бородачей и одеваться им в указное платье, а караульным урядникам и солдатам приказывалось ловить их и представлять начальству в губернии и провинции; фискалам велено наблюдать за ними. В июне 1723 года оказалось множество бородачей из купеческого и мещанского звания, сидевших под караулом, потому что по бедности они не могли заплатить требуемого штрафа. Царь велел им всем выбрить бороды и освободить на поруки. В 1724 году, для отличия бородачей, придумали обязать их носить медные знаки, а женам опашни и шапки со старинными рогами. Не ослабевали в последние годы царствования Петра его заботы о народном образовании. В 1724 году в инструкции, данной магистратам, этим городским учреждениям вменено в обязанность учить читать, писать и считать детей не только зажиточных, но и бедных родителей и с этою целью устроить при городских церквах школы. Но это оставалось только в предположении. Школ не заводили. В Голландию были посланы, для изучения архитектуры, несколько молодых людей. Осенью 1724 года по их донесению, что им нечего было делать, велено было собрать их вместе и учить разведению, содержанию и украшению огородов, а по мере надобности и железному делу. После поездки Петра в Париж и знакомства с французскими учеными, у него родилась мысль составлять ученые описания, касающиеся своего отечества, и он разослал учеников Петербургской морской академии по губерниям, для составления географических карт, а губернаторам и воеводам предписал надзирать за ними и оконченные работы присылать в сенат и камер-коллегию. Плоды этого дела вышли в свет уже после кончины императора, когда был издан первый русский атлас. Двух навигаторов Евреинова и Лужина царь отправил в отдаленные места Сибири, между прочим, для решения вопроса: соединяется ли Америка с Азией. При содействии одного из поселившихся в Сибири шведского пленного, голландца Буша, эти царские посланные посетили Камчатку, Охотск и плавали между Курильскими островами, но вопроса о соединении Америки с Азией они не решили, и Петр, незадолго до своей кончины, отправил с этою же целью другую экспедицию - знаменитого Беринга, совершившего свое путешествие через пролив, оставшийся в географии под его именем, и вернувшегося из своего путешествия уже при преемниках Петра. Петр в это же время отправил в Сибирь доктора Мессершмидта "для изыскания всяких "раритетов", вещей, зверей, трав, руд и прочее". Этот ученый немец не знал ни слова по-русски, объяснялся только через переводчика и потому встречал большие затруднения. "Кого ни спрошу, - доносил он, - всяк отговаривается неведением". Тем не менее этот путешественник нашел "удивительного зверя": мамонтову голову, два рога, часть его зуба и кость ноги и привез в Петербург, со многими естественными достопримечательностями, монгольские, тунгузские и китайские рукописи. Петр давно уже сознавал необходимость переводов с иностранных языков книг, касавшихся разных наук и искусств, нередко поверял эти переводы духовным лицам, получившим воспитание в киевской коллегии. Но оказалось, что иные из них брались за перевод, не зная или языка, с которого переводили, или самого художества, о котором шла речь; царь приказывал таких переводчиков отдавать учить либо языку, либо художеству, смотря по тому, в чем переводчик оказывался слаб. Из замечательных переводов, появившихся в конце царствования Петра, следует упомянуть: "Введение во всеобщую историю Самуила Пуффендорфа", переведенное с латинского Гавриилом Бужинским. Тем же Бужинским переведено сочинение "Theatrum historicum", под названием "Феатрон, или Позор исторический". Сочинение это в подлиннике написано было в протестантском духе и потому переведено на русский язык с некоторыми замечаниями. Еще прежде в 1719 году в молодой русской литературе явился перевод церковных летописей Барония, с католическим направлением. По царскому повелению переведена была в 1723 году и напечатана "История о разорении Иерусалима Титом и о взятии Константинополя турками". Кантемиром составлена была книга: "Система или состояние магометанской религии", а для руководства в математико-навигацких школах переведены были с голландского языка "Горизонтальные северные и южные широты". Более важное значение имел для современников перевод с написанной по-итальянски рагузинским архимандритом Мавро Урбином "Историографии початие имене, славе и расширения народа славянского". Перевод этот, как думают, сделан был Саввою Владиславичем Рагузинским. С польского языка переведено было собрание образцов древнего красноречия, под названием "Апофегмата". Одною из характеристических особенностей тогдашней литературы были календари или месяцесловы, в которых, кроме астрономических сведений, были известные астрологические бредни, которым в те времена верили. Заботясь о введении между русскими приемов европейского обращения, Петр приказал в 1719, а потом в 1723 году, напечатать книгу: "Юности честное зерцало, или показание житейского хождения". Это был переводный сборник разных правил о благопристойности в обращении с людьми. 16 февраля 1722 года государь повторил прежнее предписание о собрании и доставке в столицу старых русских летописей и хронографов. Только на этот раз царь обращался уже не к светским властям как прежде, а к духовным, и приказывал посылать уже не списки, а самые оригиналы, не в сенат, но в синод, и там переписать их. По окончании шведской войны, государю пришла мысль составить ее историческое описание, не без того, что Петром руководило самолюбивое желание увековечить в потомстве славу своих деяний. Сам государь каждую субботу посвящал утро этому делу, вписывая в хронологическом порядке известия о сражениях, победах и потерях русских войск и о разных внутренних учреждениях, начатых в его царствование. В 1723 году государь поручил ведение этого дела барону Гюйссену, изъявляя желание, чтоб "история эта при жизни государя в совершение пришла". Тем же занимались Шафиров и Феофан Прокопович, обращая внимание, по воле Петра, преимущественно на войну со Швецией. Театра Петр не любил, хотя и не преследовал его, зная, что его допускают и покровительствуют в европейских государствах. Театр при Петре существовал в Москве в самом жалком виде. Из переводных драматических произведений того времени указать можно на перевод дон Жуана с польской переделки и на перевод Мольеровой комедии "Prйcieuses ridicules", названной по-русски "Драгия смеяныя". Оба плохи. Но Петр, равнодушный к театру, любил всякие торжества, празднества и восхваления собственных подвигов. От этого в его царствование печатались разные слова, поздравительные речи и песнословия, прославлявшие подвиги великого государя. Указом января 27-го 1724 года повелено устроить академию наук, "где бы учились языкам, наукам и знатным художествам". Академия предполагалась таким заведением, где бы ученые люди публично обучали молодых людей наукам, а некоторых из них воспитывали бы особо при себе с тем, чтоб те, в свою очередь, могли обучать молодых людей первым основам знаний, стараясь, чтоб от этого имели пользу вольные художества и мануфактуры. Академия разделялась на три класса. В первом преподавали бы 4 персоны: одна математику, другая - астрономию, географию и навигацию, третья и четвертая - механику. Второй класс, физический - с 4 персонами - преподавателями анатомии, химии, физики теоретической и экспериментальной и ботаники. Третий класс - с 3 персонами, которые преподавали: элоквенцию, древности, древнюю и новую историю, натуральное и публичное право, политику и этику; полезным считалось преподавание экономии. Академики должны были изучать авторов по своей науке, рассматривать новые изобретения и открытия. Каждый академик должен был написать курс своей науки по-латыни с переводом на русский. При академии следовало завести библиотеку и натуральных вещей камеру, иметь своего живописца и гравировального мастера. Три раза в год в академии дол

|