ПЕЙЗАЖ С ПОЛИФЕМОМ

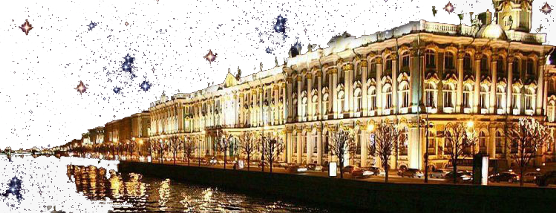

Никола Пуссен Никола Пуссен — один из величайших исторических художников. Главной чертой его характера была религиозность, соединенная с кротостью и любезностью. Скромность Н. Пуссена равнялась только его благотворительности, ум был серьезен, глубок и благороден. Он обессмертил свое имя всеми добродетелями честного человека и величайшими заслугами художника. В творческом стиле мастера не повторилась ни одна из предшествующих ему метод, все идеи принадлежали ему, были созданы и выполнены его философским умом. Недаром итальянский скульптор Л. Бернини заметил однажды, указав на лоб: «Синьор Пуссен — живописец, который работает отсюда». «Действие разума» лежит и в основе сюжетных решений художника. Когда Н. Пуссен говорил о необходимости выбора темы, он имел в виду деяния и поступки, рожденные высокими побуждениями, а не низкими страстями. Живопись была для него средством пленять людей, делать их лучше. Воспитанный на античном искусстве, И. Пуссен как будто разгадал ускользающую тайну прекрасного и на своих полотнах создавал образы, полные красоты, мысли и энергии. Идеи его произведений проникнуты глубокой философией, композиция их построена с простотой и античным совершенством. Каждая картина Н. Пуссена есть дань обожаемому им искусству. Правда, некоторым талант художника казался холодным и странным, его находили робким и лишенным изящества. Иногда художника упрекали в том, что его полотна не отличаются ни блеском, ни силой красок, колорит его полотен находили слабым и безжизненным, тогда как эта особенность была следствием обдуманного расчета Н. Пуссена. Он хотел говорить о душе, а блеск колорита считал препятствием к достижению этой цели, боясь, чтобы удовольствие для глаз не подавило нравственное чувство. Качество рисунка, драпировки и аксессуаров на его картинах ставят Н. Пуссена в ряд величайших живописцев мира, в изображении сюжетов священного содержания и мифологии он, бесспорно, стоит выше многих художников французской школы. Искусство классицизма находилось тогда на службе у дворянской монархии — у короля и знати, но Н. Пуссен не смог стать придворным живописцем и предпочитал работать вдали от французского двора. Почти всю жизнь он прожил в Италии и умер одиноким на чужбине. Но уже при жизни художника Франция гордилась его славой, и в течение трех веков со дня кончины Н. Пуссен в глазах всех был классиком национальной живописи. Признательные потомки назвали его «французским Рафаэлем». В последние годы жизни излюбленным жанром Н. Пуссена стал пейзаж. На склоне лет художник все более стал испытывать потребность в общении с природой, он преклонялся перед ее величием и вечной жизнью, перед царящими в ней гармонией и порядком. Все стихийные силы природы, по представлениям Н. Пуссена, подчинены разумному началу, лежащему в основе всего мироздания, поэтому природа в его произведениях всегда идеальна. Идеальный пейзаж Н. Пуссена не имел прототипов во французской живописи, художники конца XVI — начала XVII веков мало уделяли внимания изображению природы как таковой, поэтому на родине художника пейзажная живопись не зародилась. А Н. Пуссен, хотя здоровье его было подорвано, а рука дрожала, создает шедевры, остающиеся образцами героических пейзажей. И зрители могут в этом легко убедиться, глядя на пейзажные фоны его исторических и мифологических картин, написанных с подлинно поэтическим вдохновением. По-прежнему его картины связаны с литературными сюжетами, а некоторые из них поражают исследователей точным следованием тексту. Даже в тех случаях, когда главным в произведении является пейзаж, Н. Пуссен вводит в них небольшие фигуры, чтобы создать определенное настроение. К числу таких произведений относится и «Пейзаж с Полифемом» — любовная песнь великана на вершине скалы, перефразированная языком живописи в светлую хвалу безмятежным радостям земли. Эта картина в течение многих веков неизменно привлекает к себе любителей искусства, так как едва ли кому из художников удалось воплотить свое чувство преклонения перед мощью и величием природы и наполнить его столь глубоким поэтическим содержанием. В греческой мифологии Полифем — страшный и кровожадный великан с одним глазом, над безобразием которого смеются все девушки. Он живет в пещере, где у него сложен очаг, доит коз, делает творог, питается сырым мясом. Сюжетом картины Н. Пуссен избирает поэтическое изложение мифа о Полифеме по мотивам «Матаморфоз» Овидия, где одноглазый гигант олицетворяет собой разрушительные силы природы. Миф о Полифеме и Галатее был популярен в европейской живописи конца XVI — начала XVII веков. На нем останавливали свое внимание как предшественники Н. Пуссена, так и его современники, выбирая из него различные эпизоды для своих произведений. Например, А. Карраччи для своего полотна избрал тему любовного страдания гиганта, поэтому на своей картине изобразил титанически мощные тела. А для Клода Лоррена, как и для Н. Пуссена, в стихах Овидия заключена прелесть поэтического осмысления природы, и он тоже старается передать свое лирическое мироощущение. На переднем плане своей картины он помещает шатер, в котором укрылись Галатея со своим возлюбленным Ацисом, а ревнивый циклоп, грозящий разрушить их счастье, помещен вдали. У Н. Пуссена центральное место занимает могучая фигура Полифема. Влюбившись в морскую нимфу Галатею, он слагает в ее честь песни, моля нимфу о любви. Укрощенный возвышенным чувством, этот гигант перестает крушить скалы, ломать деревья, топтать посевы и топить корабли. Забравшись на прибрежные скалы и положив у ног сосну, которая служила ему посохом, Полифем заиграл на своей стогласой свирели. И она, издававшая до сих пор лишь дикие, пугающие звуки, запела пленительную песнь любви. Заслушались Полифема нимфы гор, лесов и рек, веселые и проказливые сатиры, а пахари даже оставили свои полевые работы. Как завороженные, стоят скалы, застыли деревья и облака, вся природа успокоилась, в ней воцарились мир, гармония и порядок. Именно в этом и заключается философское содержание «Пейзажа с Полифемом», Н. Пуссен и хотел показать Природу, в которой разумное начало заступило на место хаоса и бурного разгула стихийных сил природы. Ни в каком другом произведении художника с такой силой не ощущается пантеистическая вера древних в то, что мертвой природы нет, что вся она — дух и божество, носительница прекрасного разума. В «Пейзаже с Полифемом» изображен мир пепельно-зеленых лесов, в которых скрываются дриады; неподвижных скал, где прячутся пугливые ореады; мир кристально чистых ручьев, где на берегах резвятся наяды, тела и одежда которых переливаются голубоватыми отблесками водных струй. Но «Пейзаж с Полифемом» — это не передача античного мифа, не иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия. Античный миф навеял художнику лишь замысел произведения, а главным стало изображение Природы. Высокие, изрезанные уступами скалы окружены густым кустарником и могучими деревьями. За их широко раскинувшимися ветвями расстилается простор далекого моря. На скале, как бы возникая из нее и одновременно сливаясь с нею, вырастает могучая фигура Полифема, играющего на свирели песню, полную страстной мольбы и покорной нежности. Необычайно прозрачна зеркальная гладь ручья, протекающего у ног речного бога и нимф, через нее ясно видны камни на песчаном дне. Единая плавная линия охватывает могучие скалы и деревья, все пространство передано Н. Пуссеном ясными, легко обозримыми планами. Они уводят взгляд зрителя до самого моря, как бы погружают его в широкие и необъятные дали. Колорит картины построен на строгом сочетании зеленого и голубого цветов — цвета зелени и воздуха, господствующих в Природе. Искусно соединяя их с теплым коричневым цветом скал и розовым цветом обнаженных тел, Н. Пуссен достигает особой выразительности красочного решения всего полотна. Картина «Пейзаж с Полифемом» была написана по заказу лионского банкира де Пуантель, друга и покровителя Н. Пуссена, но время ее создания точно не установлено. Э. Блант полагает, что полотно было создано в 1655 году, Д. Мэхон считает, что в 1659 году — в самый поздний период творчества художника. В XVIII веке, когда русская императрица Екатерина II положила начало государственному собирательству, эта картина (в числе других) была приобретена по ее указанию французским философом Дени Дидро. СЛУЖАНКА С КУВШИНОМ МОЛОКА

Вермеер Дельфтский Венская газета «Фольксштимме» в середине 1960-х годов писала: «Подделки в искусстве совершались и совершаются до сих пор, потому что на этом можно неплохо заработать». Среди многочисленных крупных и мелких афер, связанных с фальсификацией произведений искусства, дело голландца Гана Ван-Меегерена занимает совершенно особое место. Как правило, художников, подделывающих произведения искусства, толкает на эту скользкую дорожку безвыходная нужда и невозможность прокормить свою семью. Однако в этом деле все было не так. Ван-Меегерен был известным художником и вполне обеспеченным человеком. Его картины на библейские и мифологические сюжеты, написанные в манере старых голландских мастеров, пользовались определенным успехом. Он мог позволить себе продолжительные поездки в Италию и во Францию, однако на своей родине он не мог добиться большого признания. Голландская печать критиковала манеру Ван-Меегерена подражать старым мастерам, а порой и явно намекала на то, что он не способен к самостоятельному творчеству. Снедаемый невероятным честолюбием, совершенно потеряв всякое чувство меры, Ган Ван-Меегерен хотел видеть свои картины в лучших музеях мира, чтобы они висели рядом с шедеврами Рембрандта, Рубенса, Хальса и других знаменитых живописцев. Он захотел доказать своим критикам, что умеет не только подражать великим, но и в состоянии полностью в них перевоплотиться. Особенно сильно привлекал его Вермеер Дельфтский — художник, который, как никто другой, умел передавать очарование подлинного дневного света и прозрачных серебристых теней. Однако на этот раз Ван-Меегерена интересовало не столько само искусство Вермеера Дельфтского, сколько один период в биографии великого художника. Тот период, который оставался совершенно темным для биографов, когда никто не знал, чем Вермеер занимался в эти годы. Недаром французский критик Т. Торе-Бюрже назвал художника «дельфтским сфинксом». И Ван-Меегерен решил заполнить этот период своими картинами, снова и снова возвращаясь к этому мало известному времени в творчестве мастера (Подробнее об этом крупном мошенничестве нашего века можно прочитать в журнале «Художник» (1965. № 4. С. 58—60). Почему он выбрал именно Вермеера Дельфтского? Может быть, действительно потому, что до недавнего времени имя этого художника было мало известно широкой публике? Или казалось, что его картины очень легко подделать, ведь в них ничего не происходит, нет никакого сюжетного действия? Ян Вермеер начал работать в те времена, когда поколение крепких и шумливых бюргеров, активных участников нидерландской войны за независимость, уже сошло со сцены. На смену им пришли другие люди, все более отходившие от непритязательных и грубоватых нравов первой половины XVII века. Идеалом жизни становится мирное, спокойное существование, и недаром о голландцах писали, что «они ненавидят дуэли, драки и споры и имеют обыкновение говорить, что богатые люди не дерутся». Поэтому и в творчестве Яна Вермеера почти не звучит тема бренности бытия, которая была столь заметна в произведениях других голландских живописцев XVII века. Как писал еще в 30-е годы нашего века искусствовед В.Н. Лазарев, «герои картин Вермеера — представители богатого купеческого общества, которые наслаждаются сладостью мирного безмятежного бытия. Их день проходит размеренно, без суеты и скандалов, для них как бы не существует времени, мгновения превратились в вечность, и стрелка часов замедлила свой бег. Не в разнообразии жанров и сюжетов видел художник сущность искусства, а в предельно законченной разработке формальных средств живописи, которые он трактовал почти что с ювелирной точностью». Недаром, как теперь выяснилось, художник пользовался камерой обскура, что во многом объясняет четкость его художественных форм. Голландский ученый П. Свилленс доказал, что Ян Вермеер изобразил в дошедших до нас картинах (а число их очень невелико) всего лишь пять различных интерьеров, которые писал с разных точек и при различном освещении. Предполагается, что это были комнаты его родного дома. И тем не менее произведения Яна Вермеера особо ценились знатоками искусства, которые давали за них большие деньги. Французский путешественник Б. де Монкони, посетивший Дельфт, отмечал в своем дневнике: «В Дельфте я видел художника Вермеера, который не имел ни одной своей работы. Зато одну из них мне показали у местного булочника, заплатившего за нее 600 ливров, хотя она изображала всего лишь одну фигуру, — ценою, на мой взгляд, не более чем в шесть пистолей». По-разному относились к искусству Яна Вермеера не только его современники, споры о нем продолжаются вот уже в течение более ста лет. Французский писатель М. Пруст в своем романном цикле «В поисках утраченного времени» вплел в ткань повествования популярную в его время традицию понимания искусства Вермеера Дельфтского: его живопись реализует тот идеал Искусства, которое отрешено от жизни в созерцательной, почти сакральной тишине. Действительно, долгое время в художнике подчеркивали прежде всего прекраснодушные черты «чистого живописца». М. Фридлендер называл его «мастером натюрморта», а английский искусствовед А. Хэвард отзывался о вермееровских персонажах так: «Если они и играют какую-то роль в этих мелодичных красочных симфониях, то лишь создавая то или иное красочное пятно, а не выражая идею». В 60-е годы XX века утвердилась совершенно иная точка зрения, и теперь акценты были смещены, наоборот, от «чистой живописи» к «живописи идей». В свое время однофигурная жанровая композиция была, по мнению Б. де Монкони, недостойна высокой оплаты. Но если для французского дворянства произведения Вермеера Дельфтского были своего рода «уродцами», то для зажиточной дельфтской буржуазии они были подобны драгоценным жемчужинам. К числу таких сокровищ относится и знаменитая картина «Служанка с кувшином молока», находящаяся сейчас в амстердамском Рейксмузеуме (картина имеет и другие названия — «Кухарка», «Молочница»). Бюргерским образцом домовитости выступает здесь не матрона, как это часто было в голландской живописи, а служанка. Этим социальным смещением дополнительно оттеняется достоинство женщины как хранительницы очага. Пожалуй, ни одной светской даме не придано такого ясного и целомудренного величия, как этой служанке-госпоже — единственной героине полотна. Картина «Молочница» поражает зрителя прежде всего своей композиционной простотой и практически не имеет прецедентов в голландском искусстве. Правда, другие художники (Де Хох и Терборх) тоже обращались к эпизодам повседневного быта, но никому, кроме Яна Вермеера, идею непреходящих жизненных ценностей в повседневном быте не удалось воплотить в одной-единственной фигуре. Сила непосредственного воздействия этого полотна на зрителей во многом объясняется тем, что Вермеер очерчивает силуэт женщины на фоне голой серовато-белой стены. Рентгенограмма показала, что в первоначальном варианте на стене, над головой женщины, художник изобразил какой-то предмет (возможно, карту). Потом он отказался от этого, чтобы не усложнять содержание картины символикой. Однако Ян Вермеер мог «разгрузить» задний план и по другим мотивам: может быть, счел, что грубая, голая стена будет более подходящей декорацией для выбранного им типа женщины. Одинокая женская фигура, овеянная светом и воздухом, — излюбленная тема Вермеера Дельфтского. Так и «Служанка с кувшином молока» представляет собой самодовлеющий мир. Художник никогда не дает в интерьерах просветов в другую комнату, никогда не изображает подернутую дымкой линию горизонта. Он как бы сознательно избегает всего неопределенного, смутного, неосознанного. Его героини хорошо себя чувствуют лишь в уютных комнатах, отграниченных от внешнего мира жемчужно-серыми стенами. Фигура служанки как раз и вырисовывается на фоне такой стены, пористая поверхность которой как бы впитывает в себя свет. По мере проникновения в глубь картины виртуозное соотношение тонов становится все мягче и деликатнее. Благодаря этому и фигура молочницы оказывается погруженной в световую среду, которая как бы обтекает ее со всех сторон. На ней лимонно-желтая кофта с зелеными отворотами рукавов, синий фартук и красная юбка. Эти краски еще раз выступают в нижней части картины — зеленая скатерть, коричнево-красный кувшин, синий платок на столе. Разбросанный на столе натюрморт помещен Вермеером в полосу наиболее яркого освещения: свет играет отблесками на ноздреватых кусках хлеба, на лежащей в коричнево-желтой корзине шершавой булке, на гладкой и блестящей поверхности кувшинов, на медленно стекающем густом молоке. Яркие краски кажутся чистыми, но в действительности они обладают сложными, необычайно точно найденными оттенками. С безошибочностью гения решает Вермеер сложные живописные задачи. Так, он помещает рядом три предмета, отличающиеся по фактуре и окрашенные в различные оттенки белого: измятое полотно чепца, пористая штукатурка стены и голубоватые изразцы по ее нижнему краю. Сотни градаций цвета, не теряя собственного качества, в тенях становятся темнее, а это означает, что у дельфтского мастера тени цветные — они и являются одним из главных достоинств его живописи. Свои формы Ян Вермеер старается писать ровными, не слишком выпуклыми мазками, словно лепит их из густой, но мягкой податливой массы. Недаром в XX веке его называли «гениальным гончаром». Завершающей стадией работы над картиной «Служанка с кувшином молока» (впрочем, как и над некоторыми ранними произведениями) было нанесение крошечных точечных мазков концом кисти. Этот уникальный прием обогащал возможности передачи взаимодействия света и формы, в «каплях» пигмента словно дробятся и сверкают световые лучи. Там, где свет скользит по гладкой поверхности предметов легко и свободно, Вермеер накладывает краску ровным, тонким эмалевым слоем, напоминающим китайский фарфор. Там, где свет задерживается, загораясь бликами, фактура становится жирной и пористой. Меняя форму, размер и цвет мазка, Вермеер передавал и фактуру каждого предмета: блеск и твердость глазури, зернистость и рыхлость золотистых хлебцев, удлиненность прутьев плетеной корзинки. Формой мазка он дает даже возможность почувствовать ту замедленность, с которой льется из кувшина струйка густого молока. Разбрызгивая мелкие жемчужные точки, Вермеер Дельфтский предвосхитил пуантилизм XIX века.

|

ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СОРСКИЙ И ВАССИАН, КНЯЗЬ ПАТРИКЕЕВ Тогда как еретическое направление, начавшееся нападками на злоупотребления в иерархии, дошло, наконец, до отрицания основных начал веры, в недрах строго верного догматам православия явилось направление, расходившееся с усвоенным на Руси складом религиозных воззрений. Направление это преимущественно нашло себе приют и развивалось в северном крае, соседнем Белоозеру, отчего последователи его в XVI столетии носили название белозерских или заволжских старцев. Первым представителем этого направления был преподобный Нил Сорский. Родился он в 1433 году. Жизнь его чрезвычайно проста и несложна. Родители его нам неизвестны; знаем только, что мирское прозвище его было Майков, и сам он называет себя поселянином. В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и, проживши там несколько времени, отправился странствовать на Восток вместе с другом своим Иннокентием Охлябининым; пробыл, между прочим, несколько лет на Афоне, изучил, как показывают его сочинения, греческий язык, основательно познакомился с творениями Св. отцов и со многими произведениями духовной литературы. После многих лет странствования он возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его поэтическая натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском монашестве и вообще в русском благочестии. Он удалился за пятнадцать верст от монастыря, к реке Соре, соорудил себе часовню и келью, а потом, когда к нему примкнули несколько братий, построил церковь. Таким образом основалось монашеское товарищество, но - совсем на других началах, чем все русские монастыри. Нил взял себе за образец так называемое "скитское житье", существовавшее в некоторых местах на Востоке, но неизвестное до той поры на Руси. В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям 1. Нил имеет в виду одних только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к князю Вассиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво и не стоит того, чтобы дорожить им. "Мир, - говорит он, - ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Блага мира только кажутся благами, а внутри исполнены зла. Те, которые искали в мире наслаждения, все потеряли: богатство, честь, слава - все минет, все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира" (то есть - в иночество). Но иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Все внешнее благочестие у него занимает место менее, чем второстепенное. Цель инока - внутренняя переработка души. Нил опирается на слова Св. Варсонофия: если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем. Тогда как другие подвигоположники для спасения души предписывают продолжительное моление, пост, всяческое изнурение плоти, Нил не придает этому никакого значения без внутреннего духовного подвига. "Напрасно, - говорит он, - думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание - он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания", и для этого у Нила есть готовая опора в словах апостола Павла: лучше пять слов сказать умом, нежели тьму слов языком. "Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари, и все свое внимание обращает на умственную молитву; тот еще более умножает его". Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Всякий богоугодный человек может вкушать всякую хорошую пищу, но только с воздержанием. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит... "Лучше, - говорит он, - с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, утучняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем сластолюбие, он должен удаляться от нее; а если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны... Но, - говорит Нил, - безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем ядение до сытости". Заглядывая в человеческую душу, Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для него греху. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на "умном делании", которое есть не что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает восемь (чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость). Всякий помысел незаметно входит в душу, и это называется у него "прилогом". Если человек останавливается над дурным помыслом - это "сочетание"; если человек склоняется в пользу его - это "сложение". Если помысел овладевает душою - такое состояние называется у него "пленением", а если человек совершенно и надолго предается ему - это страсть. В этих-то различных состояниях души следует иноку вести с собою внутреннюю борьбу, стараясь более всего пресекать влияние дурных помыслов в самом их зародыше. Победа над помыслами приводит к высочайшему, блаженному, спокойному состоянию души и приближает к божеству; Нил представляет в самом поэтическом образе такое состояние души, подкрепляя свое описание выписками из разных греческих сочинений о созерцательной жизни. Он требует, чтобы монах постоянно читал священное писание и духовные сочинения и руководствовался ими. "Ничего, - пишет он Вассиану, - не твори без свидетельства писания. Так и я, когда что хочу делать, то прежде поищу в божественных писаниях, и если не найду согласия моему разуму в начинаемом деле, отлагаю его до тех пор, пока найду, а когда найду, то с благодатью Божиею смело приступаю к делу; сам собою я ничего не смею творить: я невежда и поселянин". Сообразно с таким взглядом на значение иночества, Нил составил и свой устав скитского жития. В церкви было три способа иноческой жизни: общежитие, скитское житие и совершенное уединение. Общежитие господствовало во всех русских монастырях и довело до таких злоупотреблений, с которыми Нил не мог помириться. Уединенное житье годилось только для немногих. Напротив, тот, кто не вполне отрешился от всяких страстей, по мнению Нила, приобретает в уединении только злобу и воспитывает внутри себя пороки, которые тотчас проявятся наружу, как только отшельник войдет в общение с людьми. "Аспид ядовитый и лютый зверь, - говорил Нил, - укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему, но он не делается добронравным оттого, что в пустынном и безлюдном месте не допускают его делать зла: как только придет время, он тотчас выльет свой сокровенный яд и покажет свою злобу. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами: над тростью, зачем она толста или тонка, на тупое орудие, на кремень, нескоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных убивает". Третий род жития, скитский, состоял в том, что иноки поселялись вдвоем или втроем, питались и одевались от трудов собственных рук, каждый по своим заработкам, и друг друга поддерживали во внутренней борьбе и "умном делании"; такой способ жизни Нил считал самым удобным для той цели, которую он видел в монашестве. Скит мог состоять из нескольких особых келий, где жило отдельно по два или по три пустынника. Из среды их избирался ими же настоятель; но он был не более, как руководитель, к которому они добровольно обращались. Нил позволял принимать подаяния только в самом незначительном размере и, притом, в случае крайней нужды или болезни. Недвижимое имущество и капиталы никак не могли быть достоянием скита, так как в ските не было никакого общего имения. Церковь в ските отнюдь не должна была иметь никаких богатств и украшений; серебро и золото изгонялось из нее строго. "Лучше бедным помогать, чем церкви украшать", - говорил Нил. Хотя находились другие, желавшие присоединиться в скит преподобного Нила, но он принимал их с большим выбором и охотно отпускал из скита, так что в его ските, даже после его смерти, оказалось не более двенадцати старцев. Женщинам не дозволялось входить в скит. Нелюбовь Нила к роскоши была так велика, что по смерти его составилось такое предание: когда царь хотел построить в его пустыне каменную церковь, то преподобный явился ему во сне и приказал не строить каменной церкви, а велел воздвигнуть деревянную. С такими понятиями естественно было Нилу сделаться противником Иосифа Волоколамского и заявить протест против любостяжания монахов и монастырских богатств. Великий князь Иван уважал старца Нила и призывал на соборы. В 1503 году, в конце бывшего тогда собора, Нил сделал предложение отобрать у монастырей все недвижимые имущества. По его воззрению вообще, только то достояние и признавалось законным и богоугодным, которое приобреталось собственным трудом. Иноки, обрекая себя на благочестивое житье, должны были служить примером праведности для всего мира; напротив, владея имениями, они не только не отрекаются от мира, но делаются участниками всех неправд, соединенных с тогдашним вотчинным управлением. Так поставлен был вопрос о нестяжательности. Ивану III было по душе такое предложение, хотя из своекорыстных побуждений. Иван Васильевич распространял вопрос о владении недвижимым имением не только на монастырские, но и на архиерейские имущества. Собор, состоящий из архиереев и монахов, естественно вооружился против этого предложения всеми силами и представил целый ряд доказательств законности и пользы монастырской власти над имениями, доказательств, составленных, главным образом, Иосифом Волоцким. В его сочинении указывалось на то, что монастыри на собственные средства содержат нищих, странников, совершают поминовения по тем, которые давали вклады, и потому для них нужны свечи, хлеб и ладан; автор приводил примеры из Ветхого Завета, из византийских законов, из соборных определений; вспоминал о том, что русские князья, начиная с самых первых, давали в монастыри вклады, записывали села и, наконец, приводил самые убедительные доказательства, что если за монастырями не будет сел, то нельзя постригаться в них знатным и благородным людям, а в таком случае неоткуда будет взять на Руси митрополитов и прочих архиереев. Собор взял верх. Иван ничего не мог сделать против его решения. С этих пор Иосиф сделался отъявленным и непримиримым врагом Нила. К вопросу о монастырских имуществах присоединился вопрос об еретиках. Нил, сообразно своему благодушию, возмущался жестокими мерами, которые проповедовал Иосиф против еретиков, в особенности же тем, что последний требовал казни и таким еретикам, которые приносили покаяние. Тогда, конечно, с ведома Нила, а может быть, и им самим, написано было от лица белозерских старцев то остроумное послание, обличавшее Иосифа, о котором мы говорили в биографии Геннадия. Иосиф разразился обличительным посланием против Нила, укорял его и его последователей в мнениях, противных православию, в том, что он, сострадая еретикам, называет их мучениками, не почитает и хулит древних чудотворцев русских, не верует их чудесам, научает монахов чуждаться общежительства, не велит заботиться о благолепии церквей и украшать иконы златом и серебром. Таким образом, Иосиф хотел дать преступный смысл тому предпочтению, которое оказывал Нил внутреннему благочестию перед внешним. Иосиф обвинял Нила в неуважении к чудотворцам, на том основании, что действительно Нил, как и его ученики, опираясь на сочинения древних святых отцов, особенно на Никона Черной Горы, вооружался против ханжей, распускавших известия о ложных чудесах, знамениях и сновидениях. В своем (неизданном до сих пор) коротком сочинении "О мнихах кружающих" (т. е. шатающихся) Нил обличал тех бродяг, в виде монахов, которые всюду скитались и нагло надоедали домохозяевам своим попрошайством. Этим задевались вообще старцы, ходившие из монастырей за милостынею, и игумены, выпрашивавшие от сильных мира сего разных вкладов и даяний. Кроме того, Нил подавал повод к толкованию в худшую сторону его поступков и тем, что относился критически к разным житиям святых и выбрасывал из них то, что считал позднейшею прибавкою. Нил не отвечал своим врагам и скоро потом скончался (в 1508). Но за него вел ожесточенную письменную борьбу с Иосифом его ученик князь Патрикеев, инок Вассиан, бывший боярин Василий Иванович, постриженный насильно Иваном Васильевичем, прозванный Косым, внук сестры великого князя Василия Димитриевича. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре, он познакомился с Нилом и предался его учению. Великий князь Василий Иванович перевел его в Симонов монастырь и очень уважал его за ученость и нравственную жизнь. Вассиан оставил несколько любопытных сочинений, направленных против Иосифа и монашеских злоупотреблений своего времени, преимущественно против любостяжания. Верный основным взглядам своего наставника Нила, Вассиан за исходную точку зрения на монашеское благочестие принимает то правило, что для разумеющих истину благочестие познается не в церковном пении, не в быстром чтении, не в седальнях, тропарях и гласах, а в умилении молящихся, в изучении божественных пророков, евангелистов, апостолов, творений Святых отец и в согласном с учением Христа образом жизни. Обладание селами влечет монахов к порокам, противным духу евангельскому. "Входя в монастырь, - говорил он, - мы не перестаем всяким образом присваивать себе чужое имущество. Вместо того, чтобы питаться от своего рукоделия и труда, мы шатаемся по городам и заглядываем в руки богачей, раболепно угождаем им, чтоб выпросить у них село или деревеньку, серебро или какую-нибудь скотинку. Господь повелел раздавать неимущим, а мы, побеждаемые сребролюбием и алчностию, оскорбляем различными способами убогих братий наших, живущих в селах, налагаем на них лихву на лихву, без милосердия отнимаем у них имущество, забираем у поселянина коровку или лошадку, истязуем братий наших бичами или прогоняем их с женами и детьми из наших владений, а иногда предаем княжеской власти на конечное разорение. Иноки, уже поседелые, шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи сел и мест, тогда как апостол Павел укорял коринфян, людей мирских, а не иноков, за то, что они ведут между собой тяжбы, поучал их, что лучше было бы им самим сносить обиды и лишения, чем причинять обиды и лишения своим братьям. "Вы говорите, что благоверные князья дали вклады в монастыри ради спасения душ своих и памяти родителей и что, давши, сами они уже не могут взять обратно данное из рук Божиих. Но какая польза может быть благочестивым князьям, принесшим Богу дар, когда вы неправедно устраиваете их приношение: часть годовых сборов с ваших имений превращаете в деньги и отдаете в рост, а часть сберегаете для того, чтобы во времена скудости земных произведений продать по высокой цене? Сами богатеете, обжираетесь, а работающие вам крестьяне, братья ваши, живут в последней нищете, не в силах удовлетворить вас тягостной службой, изнемогают от лихвы вашей и изгоняются вами из сел ваших, нагие и избитые! Хорошее воздаяние даете вы благочестивым князьям, принесшим дар Богу! Хорошо исполняете вы заповедь Христову не заботиться об утреннем дне!.." Иосиф написал очень строгий устав для своего монастыря и, во избежание того, чтобы монахов не обвиняли в занятиях мирскими делами, постановил, чтобы все управление и расправы над монастырскими подданными происходили не в самом монастыре. Вассиан, делая намек на это распоряжение, громит противника такими словами: "Отвергшись страха Божия и своего спасения, повелевают нещадно мучить и истязать неотдающих монастырские долги, только не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, перед воротами!.. По-ихнему казнить христианина вне монастыря не грех! О законоположитель! Или лучше назвать тебя - законопреступник! Если считаешь грехом внутри монастыря мучить братью свою, то и за монастырем также грех! Область Бога, почитаемого в монастыре, не ограждается местом. Все концы земли в руках Его. Откуда же взял ты власть нещадно мучить братий, а особенно неправедно? Какой же ты хороший хранитель евангельской заповеди и апостольских правил!.." Вассиан, поражая современные монастыри, касался и святителей. Правда, он предоставлял им, сообразно священным правилам соборов, некоторые "движимые и недвижимые стяжания", но приводил в пример древних святых иерархов, отличавшихся нестяжательностью, и между прочим Василия Великого, который сказал грозившему ему императорскому чиновнику: "Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных, а в них вся моя жизнь!" В противоположность этим примерам, Вассиан изображал современных ему святителей так: "Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, о христианах же, братиях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения; дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, - а до конца его разорят. Вот сколько нарядных батогоносных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих! Они бьют, мучат и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками". По мнению Вассиана, монахи, как люди, отшедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь исключительно от трудов рук своих, а святительские имения должны быть управляемы экономами и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей, и то с согласия всего собора духовенства, должны идти на приют сиротам, вдовам, калекам и на выкуп пленных. Эти обличения вызывали со стороны Иосифа, а потом, после смерти его, со стороны его последователей не менее горячие опровержения 2, в которых старались уличить Вассиана в ереси. Вассиан снова писал против них, опровергал их доводы, пункт за пунктом, между прочим касаясь и давнего вопроса относительно преследования еретиков. Очевидно, остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но горячо стоял за тех из еретиков, которые приносили покаяние, смело называл таких казненных мучениками; впрочем, и относительно милосердия над еретиками вообще приводил, по возможности, места из древних духовных сочинений. "Что же, - писал он, - по-вашему и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения, когда он возбраняет смерть еретиков, опираясь на притчи о плевелах? Он сказал вот что: "Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир бесконечная вражда. Если вы поднимете оружие и начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. Притом же самые плевелы могут обратиться в пшеницу"". И в другом месте он же говорит: "Не следует стеснять еретиков, заушать их и ссылать". Преследуя свою любимую идею о монастырских вотчинах, Вассиан обратил внимание на Кормчую книгу или Номоканон - свод церковных законоположений, к которым присоединялись разные гражданские законы византийской империи, а также и русские статьи. От разных дополнений естественно вошли в Кормчую разные противоречия. Вассиан заметил это относительно занимавшего его вопроса. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других - дозволялось. Вассиан доложил об этом митрополиту Варлааму и духовному собору и говорил: "Чему же верить, и как разрешить, когда в святых правилах есть супротивное Евангелию и Апостолам?" Митрополит Варлаам дал благословение Вассиану составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать. Вассиан выбрал один сербский список Кормчей, в котором было меньше статей, благоприятствовавших защитникам монастырских вотчин, а потом, сошедшись с приехавшим тогда в Россию ученым Максимом Греком, сделал сличение с греческим подлинником, нашел неправильности в славянском переводе (состоявшие, между прочим, в том, что словом "села", под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что соответственно означало "угодья", т.е. пашни, поля, виноградники и т.д.). Это было в 1518 году. Вассиан приложил к своей Кормчей так называемое "Собрание", направленное против своих противников. Кормчая была поднесена самому великому князю. Василий Иванович ласкал Вассиана, однако не делал никакого шага в его духе. Правда, присвоение богатых монастырских имений было соблазнительно для верховной светской власти, но Василий соображал, что, обогатившись временно захватом имений, он потеряет нравственную поддержку со стороны большинства духовенства. Притом же "осифляне", ратовавшие о сохранении монастырских имений, отличались угодливостью светской власти и готовностью поддерживать самовластные стремления московского государя, тогда как их противники показывали более или менее нерасположение к той безусловной власти, которая не знает нигде себе предела 3. Наступило важное в свое время событие - развод великого князя. Василий обратился за разрешением к духовенству. Митрополита Варлаама уже не было. Василий не любил его за то, что он во все вмешивался, давал советы и хлопотал за опальных. Он удалил Варлаама. Место его заступил Даниил из волоколамских игуменов, ученик Иосифа Волоцкого. Этот "осифлянин", взявши себе за правило ни в чем не противоречить власти, а восхвалять все, что от нее исходит, беспрекословно одобрил желание Василия; но когда великий князь спросил о том же Вассиана, то бывший боярин смело сказал государю: "Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя". Он доказывал великому князю несообразность его намерения с евангельскими и апостольскими правилами. Сделалось не так, как говорил Вассиан, а так, как хотел князь и как одобрили "осифляне". Василий был осторожен и не мстил тотчас тем, на кого был недоволен; ему не хотелось, чтобы все видели и понимали, за что он мстит; в таком случае Василий откладывал мщение до возможности придраться к чему-нибудь другому. Уже Максим Грек был обвинен в порче книг и сослан в Волоколамский монастырь. Вассиан оставался пока в покое. Между тем, после своего второго брака, Василий окончательно стал на сторону "осифлян". Не имея долго детей от второй жены, великий князь беспрестанно ездил по монастырям, давал вклады и жаловал имения. Его расположение к партии "осифлян" еще больше увеличилось, когда беременность Елены приписана была чудотворной силе Пафнутия Боровского, у которого в монастыре Иосиф Волоцкий принял пострижение и где он был некоторое время преемником Пафнутия. Благодаря монашеским молитвам, Василий наконец получил то, чего так долго желал: у него родился сын Иван. Вскоре после того, в 1531 году, Вассиан был предан соборному суду под председательством его заклятого врага митрополита Даниила, одновременно со вторичным судом над Максимом Греком. Тогда ему пришлось поплатиться за все свои спорные писания, за все смелые речи, произнесенные десять или даже двадцать лет тому назад. И обвинителем и судьей Вассиана был Даниил, во всем угождавший мирскому властелину. "Ведома ли тебе, - сказал Даниил, - великая книга, священные правила апостольские и отеческие, и семи вселенских соборов, и поместных, и градских законов, к ним присоединенных. Этой книги никто не смел поколебать от седьмого собора до русского крещения, а в нашей русской земле эта книга больше пятисот лет содержит соборную церковь и все православное христианство просвещает и спасает; от равноапостольного Владимира до нынешнего царя Василия, она была непоколебима и неразрушена; все святые по тем правилам жили и спасались, и людей учили. А ты дерзнул: ты малую часть из этой книги, угодную твоему малоумию, написал, а иное все разметал. Ты не апостол, не святитель, не священник. Как смел ты дерзнуть на это?" "Меня, - отвечал Вассиан, - побудил на это митрополит Варлаам с освященным собором". Он сослался на трех свидетелей архиереев, из которых двух уже не было на свете 4, а третий, крутицкий епископ Досифей, спрошенный митрополитом, показал, что Вассиан лжет: митрополит ему не приказывал, и епископы не были ему советниками. "Волен Бог, да ты, господин митрополит!" - сказал тогда Вассиан. "Ты, - говорил митрополит, - в своих сотворениях написал, что в правилах есть противное Евангелию, Апостолу и Святых отец жительству; ты писал и говорил, что правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа, называл правило - кривилом, а чудотворцев - смутотворцами за то, что они дозволяли монастырям владеть селами и людьми". "Я, - сказал Вассиан, - писал о селах: в Евангелии не велено держать сел монастырям". Митрополит велел ему прочитать ряд доводов и примеров, свидетельствующих о том, что дозволялось монастырям держать села, и святые мужи их держали. Вассиан сказал: "Если они и держали, то пристрастия к ним не имели." "А почему же ты нынешних чудотворцев считаешь пристрастными?" - спросил митрополит. "Я не знаю, были ли они чудотворцы", - отвечал Вассиан. Митрополит продолжал: "От семи соборов и доныне не бывало в священных правилах еллинского учения, а ты написал в своих правилах еллинских мудрецов: Омира, Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона". "Я этого не помню - зачем написал, - сказал Вассиан, - если что не гораздо, исправь". Митрополит укорял его за то, что он писал, будто божественное писание и священные правила называют отступниками тех, которые, будучи иноками, не хранят своего обещания не держать сел и не владеть ими. "Ты, - говорил митрополит, - оболгал тем божественное писание и священные правила". "Я писал себе, на воспоминание своей душе, - сказал Вассиан, - но тех не похваливаю, что села держат". После того митрополит стал придираться к разным опискам, чтоб обвинить Вассиана в явно еретических мнениях. "У тебя, - говорил митрополит, - в правилах приведено правило Кирилла Александрийского: Аще кто не нарицает Пречистую Деву Марию, да будет проклят и вместо: не нарицает, сказано: нарицает". Вассиан на это сказал: "Я Госпожу Богородицу не хулю; верно, писец описался". Подобно тому указано было на житие Св. Богородицы Метафра-ста, переведенное Максимом Греком, где также от неисправности в переписке оказались такие ошибки, которые давали еретический смысл написанному. Поставленный на очную ставку монах (Вассиан Рушанин) обличал Вассиана, будто он, вместе с Максимом Греком, об этих ошибках сказал: "Так и надобно". Вассиан на это сказал: "Я этого не говорил; он лжет на меня". "Ты, - продолжал митрополит, - живучи в Симонове, в разговоре с одним старцем назвал Христа тварию, а когда тебе старец сказал: Святые отцы на всех соборах Святым Духом писали, ты ответил: дьявольским духом они писали, а не святым". "Никогда этого я не говорил, - сказал Вассиан, - покажи мне того старца, который на меня наговаривает". "Ты говорил со старцем Иосифова монастыря", - сказал Даниил. "У меня, - отвечал на это Вассиан, - не бывали в келье старцы Иосифова монастыря: я их к себе не пускаю; мне до них дела нет". Тут митрополит указал на одного старца по имени Досифей. "Досифей старец великий, добрый; он у меня в келье бывал не раз", - сказал Вассиан. Этот "великий добрый старец" явился обличителем Вассиана, показывал, будто Вассиан называл Христа тварью и говорил: Святые отцы писали не святым духом, а дьявольским. "Я ничего этого не говорил, - сказал Вассиан, - душа твоя пусть подымет (это). Бог меня с тобой рассудит". "Ты, Вассиан, - продолжал Даниил, - говорил про Макария Ко-лязинского: что это за чудотворцы? Макар чудеса творит, а мужик был сельский!" "Я его знал, - сказал Вассиан, - простой был человек; а если он чудотворец, - пусть будет как вам любо. Чудотворец ли он или не чудотворец - не знаю". Митрополит объяснял бывшему боярину, что могут быть святые мужи и из рабов, из самого низкого звания, что следует уважать не телесное благородие, а духовное. "Про то знает Бог, да ты со своими чудотворцами", - сказал Вассиан. Митрополит далее продолжал: "Все православные поклоняются гробу и честным мощам митрополита Ионы, а ты не поклоняешься ему и не почитаешь его". "Я не знаю: чудотворец ли Иона", - сказал Вассиан. "Ты, - говорил митрополит, - и сам мудрствовал и других поучал мудрствовать неправедно, говоря: плоть Господня до воскресения была нетленною". Вассиан подтвердил это. "Где ты слыхал и видал то, что говоришь: будто плоть Господня была нетленной от Воплощения до Воскресения?" "И слыхал и видал, - сказал Вассиан. - А то ведает Бог да ты". Тогда последовало длинное обличение Вассиана в том, что его мнение о Христовой плоти сходно с древней ересью, которая признавала плоть Иисуса Христа только кажущеюся, а не действительною. В силу всего этого, Вассиан был осужден на заточение в Иосифов Волоколамский монастырь. Злоба врагов его, и в том числе великого князя, не могла выдумать большего наказания, как отдать Вассиана под власть тех, с которыми борьба составляла главную задачу всей его деятельности. Он скоро умер в заточении. Курбский говорит, что "осифляне", по повелению великого князя, уморили его.

|

ЗАГОВОР БИРОНА ПРОТИВ ГЕНРИХА IV Франция. 1602 год Знаками негативной реакции на появление Генриха IV на престоле и на его политику были неоднократные попытки покушений на его жизнь. Первое относится к 1593 году. Тогда лидер Пьер Баррьер, руку которого направляли иезуиты, выбрал подходящий момент — коронация наваррца. Убежденный в богоугодности своих действий, он замышлял нанести свой удар у входа в храм Сен‑Дени. В 1594 году Генрих был ранен Жаном Шателем: послушный ученик иезуитов целился в горло короля, но рассек ему губу и выбил зуб. Суд и казнь убийцы, наделав много шума, послужили основанием для изгнания иезуитов из Франции. 1595,1598,1599, 1600, 1601, 1605 годы также отмечены попытками расправы с королем. Покушавшиеся, как правило, были монахи — капуцины и якобиты, не без влияния иезуитов. Ими двигало стремление расправиться с протестантом, дерзнувшим завладеть престолом. Но совсем другое дело — великий заговор 1602 года, так называемый заговор Би‑рона. Шарль Бирон был одним из старых товарищей Генриха IV по оружию, его отец, маршал Арман де Гон‑то, барон де Бирон также верно служил Генриху IV. Именно узы личной дружбы придали этому заговору драматический характер. Шарль де Гонто, барон де Бирон (1562—1602) отличился во многих сражениях. Король сначала присвоил ему звание главного адмирала Франции (1592), потом — маршала Франции (1594), наконец, в 1598 году сделал его герцогом и пэром. Бирон получил во время боев тридцать два ранения и пользовался огромным авторитетом среди солдат. Генрих IV даже направил его чрезвычайным послом в Англию. Королева Елизавета оказала Бирону пышный прием. В беседах с ним она подчеркивала, что не намерена терпеть предательства своих подданных. Королева повела гостя в Тауэр, чтобы показать ему голову недавно казненного фаворита Эссекса. «Если бы я была на месте моего брата короля, в Париже было бы столько же отрубленных голов, сколько и в Лондоне». Бирон не внял этому предупреждению. Воинская слава уже не удовлетворяли честолюбия маршала, а некоторая бестактность Генриха IV глубоко уязвляла его гордость. Так, король иронизировал над захудалостью рода Гонто и нелестно отзывался о покойном маршале Бироне. В свою очередь маршал хвастался своими подвигами: «Не будь меня, король имел бы только терновый венец». Бирон мечтал о том, что Бургундия, наместником которой он являлся, превратится со временем в суверенное государство, ведь его провинция граничила с Савойей и испанским Франш‑Конте. В 1600 году Карл Эммануэль, герцог Савойский, завладевший маркизатом Салюс под прикрытием французских гражданских войск и обещавший вернуть его в соответствии с Вервенским мирным договором, впоследствии отказался это сделать и стал подстрекать маршала де Бирона поднять восстание. Герцог Савойский предложил ему руку своей дочери, так как знал, что честолюбец хочет жениться только на принцессе. Генрих IV пресек эти происки. Два корпуса французской армии вошли в Брессу и Савойю, разрушили укрепления и заставили герцога Савойского подписать Лионский договор, по которому герцог сохранял маркизат Салюс, уступая Франции Бюге. Брессу, земли Шекса и Вальроме (вследствие чего граница Франции устанавливалась по реке Роне), уплачивал 300 тысяч ливров в качестве контрибуции и лишался своей артиллерии. Савойская война если и не привела к мятежу, на который надеялся Карл‑Эммануэль, то по крайней мере дала Бирону дополнительные поводы для недовольства: король отказался дать ему в управление Брессу, а решающими операциями руководил Ледигьер. Вот тогда‑то он и решился на предательство. Заговор против жизни короля возник, возможно, во время штурма форта Сент‑Катрин. Во всяком случае, решения военного командования передавались врагу. Генрих IV обо всем узнал. Он вызвал Бирона в Лион, где провел с ним беседу в францисканском монастыре. Бирон признался только в предложении Карла Эммануэля жениться на его дочери и в своем недовольстве из‑за управления Брессой. Так и не научившись карать изменников, будь то женщины или мужчины, Генрих ничего не стал предпринимать, чтобы обезвредить Бирона. А тот продолжал плести заговор. Шарль де Гонто связался с Филиппом III, королем Испании. Его сообщником стал Карл де Валуа, граф д'Овернь, сын Карла IX и Марии Тудге и сводный брат Генриетты д'Антраг. У них были совершенно ясные планы: договоренность с королем Испании и герцогом Савойским предусматривала полное устранение королевской семьи, уничтожение юного дофина, будущего Людовика XIII, расчленение Франции с последующим присоединением ее земель к обоим заинтересованным государствам и учреждение выборной монархии, .подчиненной Филиппу III. Маршалу было обещано, что если он женится на савойской принцессе, то получит в приданое 500 000 экю, а потом за ним признают верховную власть над Бургундией и Франш‑Конте. Герцог Савойский хотел захватить Брессу, Прованс, Дофине и Лионе, король Испании — Лангедок и Бретань. Бирон сформировал из отпущенных на отдых солдат воинские подразделения, обманным путем завлек гугенотов в свой лагерь и опрометчиво направил миланскому губернатору графу де Фуэнтесу письмо, в котором вызвался убить юного дофина Людовика. В случае удачи заговора де Бирона и д'Оверня и полного исчезновения королевской семьи дальнейшее весьма легко предугадать. Вот как должны были бы развиваться события. Генриетта д'Антраг была любовницей принца де Жуанвиля, младшего отпрыска Лотарингского дома, ветви Гизов Разумеется, ее бы назначили регентшей королевства, так как новому королю Генриху— незаконнорожденному сыну Генриха IV и Генриетты д'Антраг — не исполнилось еще и года. А Жуан‑виль, вероятно, смог бы на ней жениться Тогда Лотарингский дом стал бы вести новую игру, и над будущим, а то и над жизнью незаконнорожденного королевского сына нависла бы серьезная угроза. И то, что не удалось сделать заговорщикам, действовавшим по приказу Генриха III, наверняка могло бы свершиться теперь: Лотарингский род наконец‑то стал бы обладателем короны Франции. Однако король был в курсе всех этих комбинаций, так как привлек на свою сторону человека из окружения маршала, некого Ла Нокля, который выдал содержание переговоров. Не прошло и двух месяцев, как события внутри страны подтвердили подозрения о подрывной деятельности Бирона и его сообщников. Бунт в Лимузене, вспыхнувший из‑за новых налогов, подозрительным образом начался на территории владений крупных феодалов, верность которых была сомнительной: герцога Бирона, графа Овернского и герцога Бульонского. Несмотря на приближающиеся роды королевы Марии, Генрих выехал на место событий в Блуа, потом в Пуатье. Генрих IV сделал все необходимое, чтобы предупредить гугенотское восстание и предотвратить вторжение неприятеля со стороны Пиренеев и со стороны Савойи. Заговор был раскрыт, вероятно, не столько усилиями королевской разведки, сколько благодаря тому, что один из заговорщиков, Лаффен, счел за благо перейти на сторону Генриха IV. Лаффен учел нерешительный и ненадежный характер Бирона, его детскую веру в астрологию и черную магию; он знал, что этот не раз проявлявший мужество старый солдат часто терялся и совершал нелепые поступки, продиктованные глупостью, тщеславием и корыстолюбием. К тому же Лаффен отлично понимал, какова цена обещаний герцога Савойс‑кого и особенно нового испанского короля Филиппа III. Поэтому‑то служивший курьером для связи заговорщиков с Савойей Лаффен и решил тайно доносить королю о всех планах Бирона. Нужны были доказательства, чтобы оправдать арест герцога, и Лаффен добыл их. Однажды вечером Бирон в присутствии Лаффена составил письмо с изложением целей заговора. Лаффен заявил, что это слишком опасный документ, чтобы хранить его в оригинале. Королевский шпион сам предложил скопировать письмо и потом его уничтожить. Бирон согласился. Лаффен быстро снял копию и бросил оригинал в пылающий камин. Конечно, Бирону при этом не удалось заметить, что роковое письмо попало не в огонь, а в щель между задней стенкой печки и каменной стеной. Во время этой же встречи Лаффен попросил Бирона написать ему приказ сжечь все бумаги маршала. Вскоре оба документа были в руках короля. Кроме того, имелись письма Бирона к Лаффе‑ну. Этого было достаточно. Однако его по‑прежнему волновала судьба Бирона. Сначала он отправлял маршалу в Бургундию любезные письма с уверениями в дружбе, потом, 14 марта, послал предупреждение: до него дошли слухи о предательстве, и хотя он им не верит, однако посылает президента Жаннена и мсье д'Эскора для выяснения обстоятельств дела. В июне 1602 году Генрих вызвал Бирона к себе в Фонтенбло, чтобы добиться от него полного признания и простить. Маршал приехал утром 15 июня. После обеда король и Бирон прогуливались по дворцовому залу. Остановившись перед своей статуей в одеждах триумфатора, Генрих спросил: «Как вы думаете, кузен, что бы сказал испанский король, если бы увидел меня в таком виде?» — «Сир, он бы вас не испугался1» Поймав сердитый взгляд короля, Бирон уточнил: «Я подразумеваю статую, а не вас, сир!» — «Пусть так, господин маршал», — кивнул Генрих. На следующее утро заговорщик снова появился во дворце. Король рассказал ему о своих подозрениях и умолял признаться во всем, но Бирон продолжал упорствовать. Очередное проявление слабости Генриха IV было встречено им упреками и угрозами. Наконец, так ничего и не добившись, король распрощался с Бироном, бросив ему на прощание знаменитую фразу, которая недвусмысленно лишала его прежних титулов: «Прощайте, барон де Бирон.. » Сам того не подозревая, маршал подписал себе смертный приговор. Тут же подошел капитан гвардии Витри и препроводил его в Бастилию. Одновременно был арестован граф Овернский, а герцогу Бульонскому удалось скрыться. 17 июня дело о государственной измене было передано на рассмотрение парламента. Эта новость вызвала сильные волнения по всей Франции, так как маршал, герой битв при Арке, Арси, Фонтен‑Франсез, пользовался огромной популярностью в стране. Доставленный в Парламент 27 июля, куда из солидарности с обвиняемым отказались явиться все пэры Франции, Бирон произнес длинную речь в свою защиту, заявляя, что не нанес никакого вреда и всю жизнь верно и доблестно служил королю. Однако государственная измена была доказана, и 29 июля его приговорили к смертной казни. Самые знатные вельможи бросились к королю, моля о пощаде, но тот отказал им. Единственный раз за все свое царствование он жаждал крови. Генрих хотел преподать своему окружению жестокий урок, как это сделала Елизавета, казнив Эссекса. 31 июля 1602 года во дворе Бастилии Бирону отрубили голову. Перед казнью он оказал палачу бешеное сопротивление. В конечном счете «палач нанес ему удар такой силы, что голова отлетела на середину двора», — сообщается в хронике. Карл де Валуа, граф д'Овернь, а также Франсуа д'Антраг и его дочь Генриетта назывались как соучастники заговора. Вместо того чтобы поручить следователям, которые вели это дело, допросить их, Генрих IV ограничился самоличным допросом своей любовницы, которая без всякого труда доказала ему, что она и ее отец чисты. Король снял с них все обвинения. Парламенту осталось лишь подчиниться его воле. А после казни Бирона Генрих IV, дабы не доводить до слез свою любовницу, простил ее сводного брата, графа д'Оверня. Во всем признавшийся граф Овернский даже не предстал перед судом и вышел из Бастилии 2 октября.

|