АНРИ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864–1901) «Тулуз умел быть необычайно дерзким, он как никто подмечал смешные и особенно хамоватые стороны в людях, он как настоящий француз умел "вспыхивать", гневаться и возмущаться, но душевная элегантность никогда не покидала его — он сросся с ней», — писал А. Бенуа о французском живописце и графике. А вот мнение О.В. Мамонтовой: «Трудно охарактеризовать искусство Лотрека во всей его полноте. Утонченное и колючее, насмешливое и трагичное, оно обнаруживает в себе бездны человеческого содержания, которое каждое новое поколение заново открывает для себя. Это искусство многое предвосхитило в нынешнем веке: повлияло на становление творчества раннего Пикассо, на сложение образного языка кинематографии. Недаром Федерико Феллини признается, что Лотрек мог бы быть ему "братом и другом"». Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа появился на свет 24 ноября 1864 года в Альби в сильнейшую грозу в доме своей тетки. Род художника по отцовской линии восходит к знаменитым владетельным графам Тулузским. Его мать, графиня Адель, урожденная Тапье де Селейран, принадлежала к семейству, история которого начиналась в XIII столетии в Азиль-ан-Минервуа. Мужу она приходилась кузиной. С самого раннего возраста мальчика донимали болезни. Сначала с ним занимались домашние учителя, а после того как в 1873 году семья переехала в Париж, Анри поступает учиться в лицей «Фонтан». Вскоре он стал одним из первых учеников. Но постоянные переезды родителей плохо сказывались на его успеваемости. Наконец было решено оставить мальчика в покое, и с той поры он продолжал учебу в компании многочисленных двоюродных братьев и сестер. Рано проявилась у Анри страсть к рисованию. Мать поощряла и старалась развить эти способности. И все было бы хорошо, если бы не слабое здоровье мальчика. «В мае 1878 года вся семья собралась в гостиной "Отель дю Боек" в Альби; по иронии судьбы именно в этот день домашний врач навешал больную бабушку, — рассказывал граф Альфонс. — Забираясь на невысокий стул, Анри поскользнулся на паркете и сломал себе правую ногу. Столь же безобидным случаем был вызван и второй перелом: прогуливаясь с матерью в окрестностях Барежа, Анри упал в сухую канаву глубиной едва ли более метра или полутора…» Несмотря на лечение лучших врачей, кости все равно срастались неправильно. Лотрек становится калекой. Несмотря на то что Анри вынужден постоянно ходить с палочкой, он не теряет мужества. В ноябре 1881 года со второй попытки Анри сдает выпускной экзамен в Тулузе. С марта 1882 года юноша посещает мастерскую известного портретиста Леона Бонна. Нельзя сказать, чтобы тот был в восторге от Лотрека, он дал такую оценку его работе: «Ваша живопись недурна, но рисунок отвратителен…» Вскоре Бонна закрыл ателье, и Лотрек продолжил обучение под руководством Фернана Кормона. Здесь Анри нравилось больше. Он писал своему дяде Шарлю: «Критика Кормона благосклоннее, чем критика Бонна. Он принимает все, что ему приносишь, и одобряет даже самое ужасное. Может быть, ты удивишься, но это мне не особенно нравится. Трепки, которые задавали мне прежние учителя, не позволяли любоваться собой. Здесь же я чувствую себя как на отдыхе, и мне приходится специально собираться, чтобы сделать крепкий и проработанный рисунок. Впрочем, недели две тому назад он все-таки задал жару нескольким ученикам и мне в том числе…» Молодой художник много рисует. Ему особенно хорошо удаются лошади: «Альфонс де Тулуз-Лотрек в карете» (1881), «Нагруженная телега» (около 1875–1880). Он пишет портреты родственников: матери — «Графиня де Тулуз-Лотрек» (1883), бабушки — «Габриэль де Тулуз-Лотрек» (1882). На какое-то время Лотрек покинул мастерскую Кормона, но затем снова вернулся, чтобы познакомиться с Винсентом ван Гогом, занимавшимся здесь. Общие творческие привязанности сблизили и подружили двух художников. В 1887 году Лотрек написал портрет ван Гога. Анри мечтает о собственной мастерской, но родители не одобряли это устремление. Лотрек работает у своих друзей Рашу и Гренье или в саду на Монмартре. Э. Жульен пишет: «В этой мастерской под открытым небом Лотреку позировали Глухая Берта, Танцовщица Габриэль, Жюстин Диель и многие другие. Здесь же исполнены портреты друзей Лотрека Анри и Дезире Дио; Анри Дио, фаготист оперного оркестра, изображен за чтением газеты. Тогда же создан портрет мадемуазель Дио за фортепиано. Во время сеансов, которые проходили дома у Дио, Лотрек видел перед собой ее портрет кисти Эдгара Дега». Наконец, родители уступают, и Анри в 1886 году снимает мастерскую на углу улицы Турлак. В 1888 году он принимает участие в выставке «Группы XX» в Брюсселе. С 1889 по 1897 год Лотрек ежегодно выставляется в Салоне Независимых (за исключением 1896 года). На первой выставке картины «Мулен де ла Галетт», «Портрет Фуркада» и «Женский портрет» были отмечены критикой. У Лотрека своя мастерская, своя модель и любовница Валадон, которую он время от времени приглашает поужинать у себя на квартире, которую делит со своим другом Буржем. К тому времени Лотрек становится завсегдатаем Мулен де ла Галетт, многочисленных кабаре, кафешантанов и баров от площади Пигаль до площади Клиши и на всей улице Толозе. Здесь он развлекается, здесь у него рабочее место. «Образ Лотрека, всегда занимавшего один и тот же столик, чтобы наблюдать за происходящим с привычной точки зрения, был прямо-таки легендой этих мест. Он был тем более заметен, — вспоминал Жуайан, — что обыкновенно появлялся в сопровождении своего долговязого кузена-доктора». А вот зарисовка Мак Орлана: «"Мулен Руж" был для него отправной точкой. Здесь, посреди всеобщего движения и суеты, уткнувшись в стакан, с пером в руке, всегда в ожидании появления новых образов, находился удивительный художник, способный расслышать живые и понятные звуки во всем этом нестройном шуме». В 1891 году директор «Мулен Руж» Цидлер заказал Лотреку рекламную афишу. Художник создает огромный плакат, быстро сделавший его имя известным всему Парижу. «Афиша "Мулен-Руж" рекламирует знаменитую танцовщицу, — пишет Н.Л. Мальцева. — Неожиданный срез гротескного силуэта ее партнера на переднем плане внезапно приближает сцену к зрителю. Бело-розовая спираль танцовщицы на дальнем плане, бурная энергия и грациозная развязанность движения, арабесковый узор взлетающих одежд, желтый свет ламп рождают атмосферу шумного веселья, головокружительно быстрой смены впечатлений. Лотрек строит композиции на острых и неожиданных сопоставлениях, он как бы открывает часть интерьера и делает зрителя участником события». «Первый опыт, оказавшийся столь удачным, стал началом деятельности Лотрека в области литографии, к которой он обратился по совету Боннара и друзей по "Ревю Бланш", — пишет Э. Жюльен. — В новой технике, тонкостями которой Лотрек овладел достаточно быстро, художник исполнил около пятисот черно-белых и цветных эстампов, постоянно совершенствуя мастерство. Впрочем, уже самая первая афиша "Мулен Руж" — "Ла Гулю" (1891), с ее рискованной композицией, свидетельствовала о том, что появился художник, способный заменить Шере. Оба известнейших в то время танцора — Ла Гулю и Валентин — схвачены в самом разгаре кадрили в совершенно неожиданных позах. Огромный прозрачный силуэт танцора, возникающий на "экране", представляет собой блестящую находку, предвосхитившую кинематографический прием за много лет до появления широких экранов. На замысел одной из лучших литографий "Англичанин в „Мулен Руж“", исполненной по живописному этюду, Лотрека натолкнул его приятель и собутыльник художник Уильям Уоренер. На знаменитом полотне "В „Мулен Руж“" в живой и естественной обстановке собраны завсегдатаи кабаре и приятели художника. Рядом с кузеном Тапье художник изобразил и самого себя». Плакат, посвященный Аристиду Брюану (1894), «настоящий монумент монмартрскому песенному искусству», «Divan Japonais», рекламирующее маленькое кафе-концерт, — это образ парижской элегантности. «Отличительная черта афиш Лотрека, исполненных для театров, язвительная острота, предельная индивидуализация образов, портретность, упрощенная плоскостная, силуэтная и подчеркнуто-экспрессивная форма, — отмечает Н.Л. Мальцева. — Они помогали зрителю мгновенно уловить смысл изображенного, как бы случайно выхваченного куска жизни, концентрирующего суть явления. Лотрек исполнил в живописи и графике многочисленные портреты актрис, певиц, танцовщиц: Луизу Вебер, Валентина ле Дезоссе, Жану Авриль. Можно назвать еще один портрет Ля Гулю — "Ля Гулю, входящая в „Мулен Руж“" (1892). В портрете звезды Монмартра Иветт Гильбер — "Иветт Гильбер поет английскую песенку" (1894) — можно наблюдать типичное для Лотрека сочетание лирической непосредственности с иронией и свойственную художнику манеру "рисующего линейного цвета", средствами которого он достигал импрессионистической вибрации света и подчеркнутости линий. С фантастической силой и комизмом Лотрек передал причудливые сцены ночной жизни в "Мулен Руж": "Пересохшая глотка" (около 1889), "Салон на улице Мулен" (1895), "Эти прекрасные дамы" (около 1895)». Отзываясь на просьбу друга-литератора Виктора Жоза, Лотрек выполнил две великолепные новаторские рекламные афиши к его романам «Королева радости» (1892) и «Немецкий Вавилон» (1894). Для еще одной книги писателя — «Колено Исидорово» (1897) Лотрек нарисовал обложку. Художник также иллюстрировал обложки для книг В. Барюкана, Т. Бернара, Ж. Серме (1897), Ж. де Тинана, П. Леклерка (1898), Л. Марсоло и А. Биля (1898). Как замечает В.В. Стародубова: «Обычно насмешливый, иронично-дерзкий Тулуз-Лотрек становился иногда внимательным, застенчиво нежным — "Джейн Авриль, выходящая из „Мулен Руж“" (1892): задумчивое усталое лицо танцовщицы, опущенные глаза, строгий костюм — образ овеян тихой печалью. Но простым и добрым Лотрек бывает, только рисуя животных, возможно, потому, что в их глазах он не замечает ни удивления, ни жалости к себе: ослик с грустными глазами, покорная лошадь с доброй мордой, важные почтенные быки — рисунки для "Естественных историй" Ж. Ренара (1897). Любимый художник его — Дега, и он нередко разрабатывает близкие темы: "Прачка с корзиной" (1888, литография), "Туалет" (1896), "Жокей" (1899)». В 1892 году Лотрек принял участие в Выставке импрессионистов и символистов у Барк де Бутвиль. В следующем году его картины заняли лучшее место на выставке у Буссо и Валадон на бульваре Монмартр. Начиная с 1894 года художник много путешествует. Он посещает Брюссель, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Сан-Себастьян, Бурж, Толедо, Голландию. Лотрек принимает участие в Салонах свободной эстетики в Брюсселе, участвует в выставке плаката в «Рош Аквариум» в Лондоне, выставке «Салона ста». В 1897 году художник переехал в новую мастерскую на улице Фрошо. Художник работает все меньше и меньше. В том году он написал всего около пятнадцати полотен, да и количество литографий тоже намного уменьшилось. Алкоголь, видимо, притуплял эмоциональность художника, ослаблял его потребность писать. Друзья иногда пытались соблазнить его темами, обращали его внимание на «лотрековские темы», вроде какой-нибудь кокетки с птичьим носом или «обжоры, который вылизывал языком каждую устрицу до того, что раковина становилась перламутровой». Лотрек смотрел, потом меланхолично замечал: «Слишком прекрасно!.. Лучше уже не сделаешь!» После приступа белой горячки его поместили в 1899 году в лечебницу. По выходе из нее Лотрек отправился путешествовать по Франции в сопровождении телохранителя, который, как он надеялся, смог бы удержать его от вредных привычек. В 1900 году Лотрек вошел в состав жюри плакатной секции Выставки столетия, а также юбилейной выставки литографии. Вернувшись в Париж в 1901 году, он успел привести в порядок мастерскую и 15 июля уехал домой. Парализованный, Тулуз-Лотрек умер 9 сентября в родовом замке Мальроме.

|

Глава II

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАСИЛИЕВА ЦАРСТВОВАНИЯ. Г. 1607-1609

Бегство Воевод от Калуги. Самозванец усиливается. Дело знаменитое. Грамота Лжедимитриева. Предложение Шведов. Победа Лисовского. Победа Самозванца. Ужас в Москве. Измена Воевод. Самозванец в Тушине. Перемирие с Литвою. Коварство Ляхов. Победа Сапеги. Марина и Мнишек у Самозванца. Скопин послан к Шведам. Бегство к Самозванцу. Разврат в Москве. Знаменитая осада Лавры. Измена городов. Ужасное состояние России. Тушино. Договор Самозванца с Мнишком. Польша объявляет войну России. Крайность России и перемена к лучшему.

В то время, когда Москва праздновала Василиево бракосочетание, война междоусобная уже снова пылала. Калуга упорствовала в бунте. От имени Царя ездил к ее жителям и людям воинским прощенный изменник Атаман Беззубцев с убеждением смириться. Они сказали: "Не знаем Царя, кроме Димитрия: ждем и скоро его увидим!" Вероятно, что явление второго Лжедимитрия было им уже известно. Василий, жалея утомлять войско трудами зимней осады, предложил, весьма неосторожно, четырем тысячам Донских мятежников, которые в битве под Москвою ему сдалися, загладить вину свою взятием Калуги: Донцы изъявили не только согласие, но и живейшую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли в Калужский стан к Государевым Воеводам и чрез несколько дней взбунтовались так, что устрашенные Воеводы бежали от них в Москву. Часть мятежников вступила в Калугу; другие ушли к Самозванцу.

Сей наглый обманщик недолго был в бездействии. Дружины за дружинами приходили к нему из Литвы, конные и пехотные, с Вождями знатными: в числе их находились Мозырский Хорунжий Иосиф Будзило, Паны Тишкевичи и Лисовский, беглец, за какое-то преступлейие осужденный на казнь в своем отечестве: смелостью и мужеством витязь, ремеслом грабитель. Узнав, что Василий распустил главное войско, Лжедимитрий, по совету Лисовского, немедленно выступил из Трубчевска с семью тысячами Ляхов, осмью тысячами Козаков и немалым числом Россиян. Воеводы Царские, Князь Михайло Кашин и Ржевский, укрепились в Брянске; Самозванец осадил его, но не мог взять, от храбрости защитников, которые терпели голод, ели лошадей и, не имея воды, доставали ее своею кровью, ежедневными вылазками и битвами. Рать Лжедимитриева усилилась шайками новых Донских выходцев: они представили ему какого-то неизвестного бродягу, мнимого Царевича Феодора, будто бы второго сына Ирины; но Лжедимитрий не хотел признать его племянником и велел умертвить. Осада длилась, и Василий успел принять меры: Боярин Князь Иван Семенович Куракин из столицы, а Князь Литвинов из Мещовска шли спасти Брянск. Литвинов первый с дружинами Московскими достиг берегов Десны, видел сей город и стан Лжедимитриев на другой стороне ее, но не мог перейти туда, ибо река покрывалась льдом: осажденные также видели его; кричали своим Московским братьям: "спасите нас! не имеем куска хлеба!" и со слезами простирали к ним руки. Сей день (15 Декабря 1607) остался памятным в нашей истории: Литвинов кинулся в реку на коне; за Литвиновым все, восклицая: "лучше умереть, нежели выдать своих: с нами Бог!" плыли, разгребая лед, под выстрелами неприятеля, изумленного такою смелостию, вышли на берег и сразились. Кашин и Ржевский сделали вылазку. Неприятель между двумя огнями не устоял, смешался, отступил. Уже победа совершилась, когда приспел Куракин, дивиться мужеству добрых Россиян и славить Бога Русского; но сам, как Главный Воевода, не отличился: только запас город всем нужным для осады; укрепился на левом берегу Десны и дал время неприятелю образумиться. Река стала. Лжедимитрий соединил полки свои и напал на Куракина. Бились мужественно, несколько раз, без решительного следствия, и войско Царское, оставив Брянск, заняло Карачев. Не имея надежды взять ни того, ни другого города, Самозванец двинулся вперед, мирно вступил в Орел и написал оттуда следующую грамоту к своему мнимому тестю, Воеводе Сендомирскому: "Мы, Димитрий Иоаннович, Божиею милостию Царь всея России, Великий Князь Московский, Дмитровский, Углицкий, Городецкий... и других многих земель и Татарских Орд, Московскому Царству подвластных, Государь и наследник... Любезному отцу нашему! Судьбы Всевышняго непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает в мире, искони предопределено Небом, коего Страшный Суд совершился и надо мною: за грехи ли наших предков или за мои собственные, изгнанный из отечества и, скитаясь в землях чуждых, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же милосердый, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне Царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, Россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших, к неописанной радости вашего сына. Богу единому слава! Да будет также вам известно, что Его Величество, Король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной Державы". Сия грамота, вероятно, не дошла до Мнишка, заключенного в Ярославле, но была конечно и писана не для него, а единственно для тех, которые еще могли верить обману.

[1608 г.] Самозванец зимовал в Орле спокойно, умножая число подданных обольщением и силою; следуя правилу Шаховского и Болотникова, возмущал крестьян: объявлял независимость и свободу тем, коих господа служили Царю; жаловал холопей в чины, давал поместья своим усердным слугам, иноземцам и Русским. Там прибыли к нему знатные Князья Рожинский и Адам Вишневецкий с двумя или тремя тысячами всадников. Первый, властолюбивый, надменный и необузданный, в жаркой распре собственною рукою умертвил Меховецкого, друга, наставника Лжедимитриева, и заступил место убитого: сделался Гетманом бродяги, презираемого им и всеми умными Ляхами.

Но Василий уже не мог презирать сего злодея: еще не думая оставить юной супруги и столицы, он вверил рать любимому своему брату, Дмитрию Шуйскому, Князьям Василию Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому; велел присоединиться к ним Куракину, коннице Татарской и Мордовской, посланной еще из Тулы на Северную землю, и если не был, то по крайней мере казался удостоверенным, что власть законная, не взирая на смятение умов в России, одолеет крамолу. В сие время чиновник Шведский, Петрей, находясь в Москве, остерегал Василия, доказывая, что явление Лжедимитриев есть дело Сигизмунда и Папы, желающих овладеть Россиею, предлагал нам, от имени Карла IX, союз и значительное вспоможение; но Василий - так же, как и Годунов - сказал, что ему нужен только один помощник, Бог, а других не надобно. К несчастию, он должен был скоро переменить мысли.

Главный Воевода, Дмитрий Шуйский, отличался единственно величавостию и спесию; не был ни любим, ни уважаем войском; не имел ни духа ратного, ни прозорливости в советах и в выборе людей; имел зависть к достоинствам блестящим и слабость к ласкателям коварным: для того, вероятно, не взял юного, счастливого витязя Скопина-Шуйского и для того взял Князя Василия Голицына, знаменитого изменами. Рать Московская остановилась в Болхове; не действовала, за тогдашними глубокими снегами, до самой весны и дала неприятелю усилиться. Шуйский и сподвижники его, утружденные зимним походом, с семидесятью тысячами воинов отдыхали; а толпы Лжедимитриевы, не боясь ни морозов, ни снегов, везде рассыпались, брали города, жгли села и приближались к Москве. Начальники Рязани, Князь Хованский и Думный Дворянин Ляпунов, хотели выгнать мятежников из Пронска, овладели его внешними укреплениями и вломились в город; но Ляпунова тяжело ранили: Хованский отступил - и чрез несколько дней, под стенами Зарайска, был наголову разбит Паном Лисовским, который оставил там памятник своей победы, видимый и доныне: высокий курган, насыпанный над могилою убитых в сем деле Россиян. Царю надлежало защитить Москву новым войском. Писали к Дмитрию Шуйскому, чтобы он не медлил, шел и действовал: Шуйский наконец выступил [13 Апреля] и верстах в десяти от Болхова уже встретил Самозванца.

Первый вступил в дело Князь Василий Голицын и первый бежал; главное войско также дрогнуло: но запасное, под начальством Куракина, смелым ударом остановило стремление неприятеля. Бились долго и разошлись без победы. С честию пали многие воины, Московские и Немецкие, коих главный сановник Ламсдорф, тайно обещал Лжедимитрию передаться к нему со всею дружиною, но пьяный забыл о сем уговоре и не мешал ей отличиться мужеством в битве. В следующий день возобновилось кровопролитие, и Шуйский, излишно осторожный или робкий, велев преждевременно спасать тяжелые пушки и везти назад к Болхову, дал мысль войску о худом конце сражения: чем воспользовался Лжедимитрий, извещенный переметчиком (Боярским сыном Лихаревым), и сильным нападением смял ряды Москвитян; все бежали, еще кроме Немцев: капитан Ламсдорф, уже не пьяный, предложил им братски соединиться с Ляхами; но многие, сказав: "наши жены и дети в Москве", ускакали вслед за Россиянами. Остались 200 человек при знаменах с Ламсдорфом, ждали чести от Лжедимитрия - и были изрублены Козаками: Гетман Рожинский велел умертвить их как обманщиков, за кровь Ляхов, убитых ими накануне. Сия измена Немцев утаилась от Василия: он наградил их вдов и сирот, думая, что Ламсдорф с добрыми сподвижниками лег за него в жаркой сече.

Царские Воеводы и воины бежали к Москве; некоторые с Князем Третьяком Сеитовым засели в Болхове; другие ушли в домы. Болхов, где находилось 5000 людей ратных, сдался Лжедимитрию: все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Калуге, но шли особенно, под начальством Князя Сеитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя, в рассказах своих умножали силы Самозванца, число Ляхов, Козаков и Российских изменников; даже уверяли, что сей второй Лжедимитрий есть один человек с первым; что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить Бояр в несчастной измене Самозванцу ожившему и думала, в случае крайности, выдать их ему головами; некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими Ляхов или своей собственной! Но в то же время достойные Россияне, многие Дворяне и Дети Боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить Царя в опасности. Явились и мнимые изменники Болховские, Князь Третьяк Сеитов с пятью тысячами воинов: удостоверенные, что Самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Оки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволею. Василий составил новое войско, и дал начальство - к несчастию, поздно - знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах Незнани, между Москвою и Калугою, ждало неприятеля и готовилось к битве, - но едва не было жертвою гнусного заговора. Главные сподвижники Скопина и Романова, чистых сердцем пред людьми и Богом, не имели их души благородной: Воеводы, Князья Иван Катырев, Юрий Трубецкой, Троекуров, думая, что пришла гибель Шуйских, как некогда Годуновых, и что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с Царем злосчастным, начали тайно склонять Дворян и Детей Боярских к измене. Умысел открылся: Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать - и, несомненно уличенных, осудил единственно на ссылку, из уважения к древним родам Княжеским: Катырева удалили в Сибирь, Трубецкого в Тотьму, Троекурова в Нижний; но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили: Желябовского и Невтева. Встревоженный сим происшествием и вестию, что Самозванец обходит стан Воевод Царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице, для ее защиты.

1 Июня Лжедимитрий с своими Ляхами и Россиянами стал в двенадцати верстах оттуда, на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия; писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное Царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные сшибки, но ничего не решили. Уверяют, что Князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедимитрий сказал ему: Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать? если сожжете мою казну, то чем же будет мне наградить вас? "Сия жалость к Москве погубила его, - пишет Историк чужеземный, который доброхотствовал злодею более, нежели России: - Самозванец щадил столицу, но не щадил Государства, преданного им в жертву Ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая; она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем". Но Самозванец, имея тысяч пятнадцать Ляхов и Козаков, пятьдесят или шестьдесят тысяч Российских изменников, большею частию худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где, кроме жителей, находилось не менее осьмидесяти тысяч исправных воинов под защитою крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедимитрий надеялся более на измену, нежели на силу; хотел отрезать Москву от городов Северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан: войско Московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украйною, откуда шли к нему новые дружины Литовские и везли запасы: дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедимитрий стеснен на малом пространстве. Усильным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушино, избрал место выгодное, между реками Москвою и Всходнею, подле Волоколамской дороги, и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами (коих следы видим и ныне). Воеводы Царские, Князь Скопин-Шуйский, Романов и другие, стали между Тушиным и Москвою, на Ходынке; за ними и сам Государь, на Пресне или Ваганкове, со всем Двором и полками отборными: выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины, великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойною, извне оберегаемая Царем, внутри особенным засадным войском, коим предводительствовали Бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова; надеялись, что будет то же и Самозванцу, а Царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но Царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал время неприятелю укрепиться в тушинском стане: Василий занимался переговорами.

Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и Князь Друцкий-Соколинский, присланные Королем поздравить Василия с воцарением и требовать свободы всех знатных Ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор Годунова времени, нарушенный Сигизмундом столь бессовестно; но чиновники Королевские объявили, что им должно видеться для того с Литовскими Послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, тщетно хотев бежать и даже силою вырваться из неволи, Олесницкий и Госевский снова явились в Кремлевском дворце, как Послы, с верющею грамотою Королевскою; говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтися. Мы желали мира: Ляхи желали только освободить единоземцев своих из рук наших. Исполняя их требование, Царь велел привезти в Москву Воеводу Сендомирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения не в миролюбивом к нам расположении... Но Самозванец был уже под Москвою! Имея одну цель: отнять у него союзников-Ляхов, Василий дозволил Князю Рожинскому наведываться, словесно или письменно, о здоровье Послов Сигизмундовых: для чего сановники Литовские ездили из Тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 Июля, Послы заключили с Боярами следующий договор: "1) В течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россиею и Литвою. 2) В сие время условиться о вечном мире или двадцатилетнем перемирии. 3) Обоим Государствам владеть, чем владеют. 4) Царю не помогать врагам Королевским, Королю врагам Царя ни людьми, ни деньгами. 5) Воеводу Сендомирского с дочерью и всех Ляхов освободить и дать им нужное для путешествия до границы. 6) Князьям Рожинскому, Вишневецкому и другим Ляхам, без ведома Королевского вступившим в службу к злодею, второму Лжедимнтрию, немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя Царевичами Российскими. 7) Воеводе Сендомирскому не называть сего нового обманщика своим зятем и не выдавать за него дочери. 8) Марине не именоваться и не писаться Московскою Царицею". Договор утведили с обеих сторон клятвою; но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство Ляхов открылось еще во время переговоров.

Чиновники, посланные от Князя Рожинского из Тушина в Москву, действовали как лазутчики, высматривая укрепления города и стана Ходынского. Царь был неосторожен: Воеводы еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо, днем и ночью, в доспехах и на конях: вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире с Ляхами уменьшили опасение: Россияне уже не береглися; а Гетман Лжедимитриев, ночью, с Ляхами и Козаками внезапно ударил на стан Ходынский: захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных и гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой Пресни, где их встретило войско, высланное Царем с людьми ближними, Стольниками, Стряпчими и Жильцами. Тут началася кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить; его теснили и гнали до Ходынки.

Василий мог справедливо жаловаться, что Ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох: он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с Послами немедленно отпустил в Литву Воеводу Сендомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались; дал им для хранения воинскую дружину под начальством Князя Владимира Долгорукого и надеялся, что Рожинский, Вишневецкий и другие Паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедимитрия: но никто из них не думал оставить его! Они дали время Послам и Мнишку удалиться и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших Бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязей Державы Христианской, а подлых слуг злодея подлого; что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать Самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число Ляхов грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино Усвятским Старостою Яном Петром Сапегою. Сей Рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников бродяги, превосходил их и в бесстыдстве: знал, кто он; смеялся над ним и над Россиянами; говорил: "мы жалуем в Цари Московские, кого хотим"; жег, грабил и хвалился Римским геройством! Сапега хотел битвою решить судьбу Москвы и тревожил нападениями стан Ходынский: Рожинский, управляя Самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице: ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Василиевы; сносились еще с Послами Литовскими, сносились и с Гетманом Лжедимитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от Гетмана; желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к Лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатство. С другой стороны, Пан Лисовский, именем Димитрия присоединив к своим шайкам 30000 изменников Тульских и Рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего Воеводу Долгорукого, Епископа Иосифа, Детей Боярских и шел к Москве. Царь выслал против него Князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы-реки, на Медвежьем броду, сражались целый день, разбили неприятеля, освободили Коломенских пленников - и Лисовский, хотев явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские Воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли Коломну.

Сей успех был предтечею бедствия. Князья Иван Шуйский и Григорий Ромодановский, посланные с войском вслед за Сапегою, настигли его между селом Здвиженским и Рахманцовым: отразили два нападения и взяли пушки. Казалось, что они победили; но Сапега, раненный пулею в лицо, не выпускал меча из рук и, сказав своим: "отечество далеко; спасение и честь впереди, а за спиною стыд и гибель", третьим отчаянным ударом смешал Москвитян. Винили Воеводу Федора Головина, который первый дрогнул и бежал; хвалили Ромодановского, который не думал о сыне, подле него убитом, и сражался мужественно: другие следовали примеру Головина, а не Ромодановского, и, быв числом вдвое сильнее неприятеля, рассыпались, как стадо овец. Сапега гнал их 15 верст, взял 20 знамен и множество пленников. Воеводы с главными чиновниками бежали по крайней мере к Царю, но воины в домы свои, крича: "идем защитить наших жен и детей от неприятеля!"

Другое важное происшествие имело для Москвы и России еще вреднейшее следствие. Послы Литовские и Мнишек, выезжая из столицы, уже знали, чему надлежало случиться, быв в тайном сношении с Лжедимитриевыми советниками, как мы сказали. Василий дал на себя оружие злодеям, дав свободу Марине. Он верил договору и клятве; но мог ли благоразумно верить им в таких обстоятельствах, в таком общем забвении всех уставов чести и справедливости? Князь Долгорукий ехал с Послами и с Воеводою Сендомирским через Углич, Тверь, Белую к Смоленской границе и был встречен сильным отрядом конницы, высланной из Тушинского стана с двумя чиновными Ляхами Зборовским и Стадницким, чтобы освободить Марину. Долгорукий не мог или не хотел противиться; воины его разбежались: он сам ускакал назад в Москву; а чиновники Лжедимитриевы, объявив Марине, что супруг ждет ее с нетерпением, вручили грамоту отцу ее. "Мы сердечно обрадовались, - писал к нему Самозванец, - услышав о вашем отъезде из Москвы: ибо лучше знать, что вы далее, но свободны, нежели думать, что вы близко, но в плену. Спешите к нежному сыну. Не в уничижении, как теперь, а в чести и в славе, как будет скоро, должна видеть вас Польша. Мать моя, ваша супруга, здорова и благополучна в Сендомире: ей все известно". Мнишек и Марина не колебались. Отечество, безопасность, Вельможество и богатство, еще достаточное для жизни роскошной, не имели для них прелести трона и мщения; ни опасности, ни стыд не могли удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза с злодейством. Лжедимитрий звал к себе и Послов Сигизмундовых: один Николай Олесницкий возвратился; другие спешили в Литву, не хотев быть свидетелями срамного торжества Марины, которая ехала к мнимому Царю своему пышно и безопасно, местами уже ему подвластными. Узнав, что она приближается, Самозванец велел палить из всех пушек; но Марина остановилась в шатрах за версту от Тушина: там было первое свидание, и не радостное, как пишут. Марина знала истину; знала верно, что убитый муж ее не воскрес из мертвых, и заблаговременно приготовилась к обману: с печалию однако ж увидела сего второго самозванца, гадкого наружностию, грубого, низкого душою - и, еще не мертвая для чувств женского сердца, содрогнулась от мысли разделять ложе с таким человеком. Но поздно! Мнишек и честолюбие убедили Марину преодолеть слабость. Условились, чтобы Духовник Воеводы Сендомирского, Иезуит, тайно обвенчал ее с Лжедимитрием, который дал слово жить с нею как брат с сестрою, до завоевания Москвы. Наконец, 1 Сентября Марина торжественно въехала в тушинский стан и лицедействовала столь искусно, что зрители умилялись ее нежностию к супругу: радостные слезы, объятия, слова, внушенные, казалось, истинным чувством, - все было употреблено для обмана и не бесполезно: многие верили ему, или по крайней мере говорили, что верят, и Российские изменники писали к своим друзьям: "Димитрий есть без сомнения истинный, когда Марина признала в нем мужа". Сии письма имели действие: из разных городов, из самого войска Царского приехали к злодею Дворяне, люди чиновные, Стольники: Князья Дмитрий Трубецкой, Черкасский, Алексей Сицкий, Засекины, Михайло Бутурлин, Дьяк Грамотин, Третьяков и другие, которые знали первого Лжедимитрия и следственно знали обман второго. В числе сих немаловажных изменников находился и знатнейший Вельможа Дворецкий Отрепьева, Князь Василий Рубец-Мосальский: сосланный Воеводствовать в Кексгольм, он был вызван или привезен в Москву как человек подозрительный, видел себя в опале и с дерзостию явился на новом феатре злодейства. Другие, менее бессовестные, но малодушные, не ожидая ничего, кроме бедствий для Царя, разъехались от него по домам; не тронулись и были ему до конца верны одни украинские Дворяне и Дети Боярские, вопреки бунтам их отчизны клятой.

Видя страшное начало измен и ежедневное уменьшение войска, Василий решился устранить гордость народную: доселе не хотев слышать о вспоможении иноземном, велел своему знаменитому племяннику, Князю Михаилу Скопину-Шуйскому, ехать к неприятелю Сигизмундову, Карлу IX, заключить с ним союз и привести Шведов для спасения России! Уже Царь мог без вины не верить отечеству, зараженному духом предательства - и лучший из Воевод, хотя и юнейший, в годину величайшей опасности с печалию удалился от рати, думая, что он возвратится, может быть, уже поздно, не спасти Царя, а только умереть последним из достойных Россиян!.. Тогда же Царь писал к Государям Западной Европы, к Королю Датскому, Английскому и к Императору, о вероломстве Сигизмундовом, требуя их вспоможения или, по крайней мере, суда беспристрастного. Но не в таких обстоятельствах Державы находят союзников ревностных: касаясь гибели, Россия могла быть только предметом любопытства или бесплодной жалости для отдаленной Европы!

Еще оказывая благородную неустрашимость, Василий искал если не геройства, то стыда в Россиянах; собрал воинов и спрашивал, кто хочет стоять с ним за Москву и за Царство? Говорил: "Для чего срамить себя бегством? Даю вам волю: идите, куда хотите! Пусть только верные останутся со мною!" Казалось, что воины ждали сего великодушного слова: требовали Евангелия и креста; наперерыв целовали его и клялися умереть за Царя... а на другой и в следующие дни толпами бежали в Тушино... те, которые еще недавно служили верно Иоанну ужасному, изменяли Царю снисходительному, передавались к бродяге и Ляхам, древним неприятелям России, исполненным злобной мести и справедливого к ним презрения! Чудесное исступление страстей, изъясняемое единственно гневом Божиим! Сей народ, безмолвный в грозах самодержавия наследственного, уже играл Царями, узнав, что они могут быть избираемы и низвергаемы его властию или дерзким своевольством!

С таким ли войском мог Василий отважиться на решительную битву в поле? Быв дотоле защитником Москвы, он уже искал в ней защиты для себя: вступил со всеми полками в столицу, орошенную кровию Самозванца и Ляхов, туда, где страх лютой мести должен был воспламенить и малодушных для отчаянного сопротивления. Все улицы, стены, башни, земляные укрепления пополнились воинами под начальством мужей Думных, которые еще с видом усердия ободряли их и народ. Но не было уже ни взаимной доверенности между государственною властию и подданными, ни ревности в душах, как бы утомленных напряжением сил в непрестанном борении с опасностями грозными. Все ослабело: благоговение к сану Царскому, уважение к Синклиту и Духовенству. Блеск Василиевой великодушной твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастием, которое ставили ему в вину и в обман: ибо сей властолюбец, принимая скипетр, обещал благоденствие Государству. Видели ревностную мольбу Василиеву в храмах; но Бог не внимал ей - и Царь злосчастный казался народу Царем неблагословенным, отверженным. Духовенство славило высокую добродетель Венценосца, и Бояре еще изъявляли к нему усердие; но Москвитяне помнили, что Духовенство славило и кляло Годунова, славило и кляло Отрепьева; что Бояре изъявляли усердие и к расстриге накануне его убиения. В смятении мыслей и чувств, добрые скорбели, слабые недоумевали, злые действовали... и гнусные измены продолжались.

Столица уже не имела войска в поле: конные дружины неприятельские, разъезжая в виду стен ее, прикрывали бегство Московских изменников, воинов и чиновников, к Самозванцу; многие из них возвращались с уверением, что он не Димитрий, и снова уходили к нему. Злодейство уже казалось только легкомыслием; уже не мерзили сими обыкновенными беглецами, а шутили над ними, называя их перелетами. Разврат был столь ужасен, что родственники и ближние уговаривались между собою, кому оставаться в Москве, кому ехать в Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а в случае несчастия, здесь или там, иметь заступников. Вместе обедав и пировав (тогда еще пировали в Москве!) одни спешили к Царю в Кремлевские палаты, другие к Царику, так именовали второго Лжедимитрия. Взяв жалованье из казны Московской, требовали иного из Тушинской - и получали! Купцы и Дворяне за деньги снабдевали стан неприятельский яствами, солью, платьем, оружием, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносил Царю, именовался наушником. Василий колебался: то не смел в крайности быть жестоким подобно Годунову, и спускал преступникам; то хотел строгостью унять их, и веря иногда клеветникам, наказывал невинных, к умножению зла. "Вельможи его, - говорит Летописец, - были в смущении и в двоемыслии: служили ему языком, а не душою и телом; некоторые дерзали и словами язвить Царя заочно, вопреки присяге и совести". Невзирая на то, Москва, наученная примером Отрепьева, еще не думала предать Царя; еще верность хотя и сомнительная, одолевала измену в войске и в народе: все колебалось, но еще не падало к ногам Самозванца. Окруженная твердынями, наполненная воинами, столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапега, в сие время, тщетно силился взять и монастырскую ограду, где горсть защитников среди ужасов беззакония и стыда еще помнила Бога и честь Русского имени.

Троицкая Лавра Св. Сергия (в шестидесяти четырех верстах от столицы), прельщая Ляхов своим богатством, множеством золотых и серебряных сосудов, драгоценных каменьев, образов, крестов, была важна и в воинском смысле, способствуя удобному сообщению Москвы с Севером и Востоком России: с Новымгородом, Вологдою, Пермию, Сибирскою землею, с областию Владимирскою, Нижегородскою и Казанскою, откуда шли на помощь к Царю дружины ратные, везли казну и запасы. Основанная в лесной пустыне, среди оврагов и гор, Лавра еще в царствование Иоанна IV была ограждена (на пространстве шестисот сорока двух саженей) каменными стенами (вышиною в четыре, толщиною в три сажени) с башнями, острогом и глубоким рвом: предусмотрительный Василий успел занять ее дружинами Детей Боярских, Козаков верных, стрельцов, и с помощью усердных Иноков снабдить всем нужным для сопротивления долговременного. Сии Иноки - из коих многие, быв мирянами, служили Царям в чинах воинских и Думных - взяли на себя не только значительные издержки и молитву, но и труды кровавые в бедствиях отечества; не только, сверх ряс надев доспехи, ждали неприятеля под своими стенами, но и выходили вместе с воинами на дороги, чтобы истреблять его разъезды, ловить вестников и лазутчиков, прикрывать обозы Царские; действовали и невидимо в стенах вражеских, письменными увещаниями отнимая клевретов у Самозванца, трогая совесть легкомысленных, еще незакоснелых изменников и представляя им в спасительное убежище Лавру, где число добрых подвижников, одушевленных чистою ревностию или раскаянием, умножалось. "Доколе, - говорили Лжедимитрию Ляхи, - доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их каменном гробе? Города многолюдные и целые области уже твои, Шуйский бежал от тебя с войском, а Чернцы ведут дерзкую войну с тобою! Рассыплем их прах и жилище!" Еще Лисовский, злодействуя в Переславской и Владимирской области, мыслил взять Лавру: увидев трудность, прошел мимо, и сжег только посад Клементьевский, но Сапега, разбив Князей Ивана Шуйского и Ромодановского, хотел чего бы то ни стоило овладеть ею.

Сия осада знаменита в наших летописях не менее Псковской, и еще удивительнее: первая утешила народ во время его страдания от жестокости Иоанновой; другая утешает потомство в страдании за предков, униженных развратом. В общем падении духа увидим доблесть некоторых, и в ней причину государственного спасения: казня Россию, Всевышний не хотел ее гибели и для того еще оставил ей таких граждан. Не устраним подробностей в описании дел славных, совершенных хотя и в пределах смиренной обители монашеской, людьми простыми, низкими званием, высокими единственно душою!

23 Сентября Сапега, а с ним и Лисовский; Князь Константин Вишневецкий, Тишкевичи и многие другие знатные Паны, предводительствуя тридцатью тысячами Ляхов, Козаков и Российских изменников, стали в виду монастыря на Клементьевском поле. Осадные Воеводы Лавры, Князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов, желая узнать неприятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку и возвратились с малым уроном, дав время жителям монастырских слобод обратить их в пепел: каждый зажег дом свой, спасая только семейство, и спешил в Лавру. Неприятель в следующий день, осмотрев места, занял все высоты и все пути, расположился станом и начал укрепляться. Между тем Лавра наполнилась множеством людей, которые искали

|

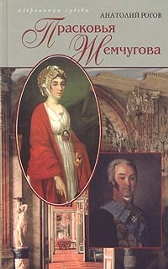

ЭДВАРД МУНК (1863–1944) На грандиозной парижской выставке «Истоки XX века» имя Мунка было поставлено в один ряд с Сезанном, Гогеном и ван Гогом. Его признали одним из ведущих европейских художников двадцатого века. Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в Лэтене (норвежская провинция Хедмарк), в семье военного врача Эдварда Кристиана Мунка. В следующем году семья переселилась в столицу. Отец стремился дать своим пяти детям хорошее образование. Но это было непросто, особенно после смерти от туберкулеза жены в 1868 году. В 1877 году от той же болезни скончалась любимая сестра Эдварда — Софи. Позднее он посвятит ей трогательную картину «Больная девочка». Эти тяжелые потери не могли пройти бесследно для впечатлительного мальчика, позднее он скажет: «Болезнь, безумие и смерть — черные ангелы, которые стояли на страже моей колыбели и сопровождали меня всю жизнь». Смерть самых близких людей Эдвард принял за предначертание собственного пути. 8 ноября 1888 года Эдвард написал в дневнике: «Отныне я решился стать художником». Ранее по настоянию отца он поступил в 1879 году в Высшую техническую школу. Однако уже в 1881 году Эдвард начал обучение в Государственной академии искусств и художественных ремесел, в мастерской скульптора Юлиуса Миддльтуна. В следующем году он стал изучать живопись под руководством Кристиана Крога. Его ранние работы, такие как «Автопортрет» (1873) и «Портрет Ингер» (1884), не позволяют сделать какие-нибудь выводы о дальнейшем развитии творчества молодого художника. В 1885 году Мунк едет во Францию и три недели живет в Париже. Ему повезло не только побывать в Лувре, но и застать последнюю выставку импрессионистов. Конечно, подобные впечатления не могли пройти бесследно, появляются картины «Танцевальный вечер» (1885) и «Портрет живописца Енсена-Хьеля» (1885). Однако для первой знаменитой картины художника — «Больная девочка» — характерны сугубо индивидуальный характер и обостренная чувствительность. Художник писал: «Работа над картиной "Больная девочка" открыла мне новые пути, и в моем искусстве произошел выдающийся прорыв. Большинство моих поздних произведений обязано своим происхождением этой картине». В последующие годы Мунк расстается с мечтательной неопределенностью, придававшей его произведениям особое очарование, и обращается к темам одиночества. Смерти, угасания. В 1889 году на персональной выставке Мунк представил сто десять своих работ. Преобладают картины, где художник анализирует отношения фигуры с окружением, будь то интерьер или пейзаж: «Весна», «Вечерняя беседа», «Ингер на берегу». В 1889 году Мунк получил государственную стипендию и снова отправился во Францию. Он оставался там до 1892 года, живя сначала в Париже, затем в Сен-Клу. Четыре месяца Мунк посещал уроки рисунка Леона Бонна, но значительно большую пользу ему принесло изучение картин старых мастеров, а главное современных мастеров: Писсарро, Мане, Гогена, Сера, Серюзье, Дени, Вюйяра, Боннара, Рансона. Он пишет несколько пуантилистских картин — «Английская набережная в Ницце» (1891), «Улица Лафайет» (1891). Дань импрессионизму он отдает в картинах «Зрелость» (около 1893), «Тоска» (1894), «На следующий день» (1895). Но гораздо интереснее для понимания дальнейшего творчества картина «Ночь в Сен-Клу» (1890), написанная после смерти отца, которую Эдвард пережил очень болезненно. Это произведение, предвещающее драматизм и ярко выраженную индивидуальность зрелого стиля художника. Своеобразным подведением итогов пребывания во Франции можно считать запись в дневнике, сделанную в Сен-Клу: «Больше не появятся интерьеры с читающими мужчинами или вяжущими женщинами. Должны быть живые существа, которые дышат, чувствуют, страдают и любят. Я буду писать такие картины. Люди осознают свою святость; как в церкви, в них обнажится главное». В 1892 году по приглашению Союза берлинских художников Мунк приехал в Берлин. Здесь он познакомился с интеллектуалами, поэтами, художниками, в частности, с Августом Стриндбергом, Густавом Вигеландом, историком искусства Юлиусом Мейер-Грефе и Пшибышевскими. Выставка Мунка, открытая лишь на несколько дней, оказала значительное влияние на формирование берлинского Сецессиона. Вскоре художник пишет свою самую знаменитую картину «Крик». Мунк так рассказывал об истории ее создания: «Я прогуливался с двумя друзьями вдоль улицы — солнце зашло, небо окрасилось в кроваво-красный цвет — и меня охватило чувство меланхолии. Я остановился, обессиленный до смерти, и оперся на парапет; над городом и над черно-голубым фьордом, как кровь и языки огня, висят тучи: мои друзья продолжали свою дорогу, а я стоял пригвожденный к месту, дрожа от страха. Я услышал ужасающий, нескончаемый крик природы». Как пишет Ж. Сельц: «Крик заполняет собой всю картину: он рвется из глаз, через открытый рот, образующий центр композиции; фигура на переднем плане, сжимая голову руками, движется навстречу зрителю, повторяя движение бегущих линий улицы, а за ее спиной, в пейзаже, мрачная темно-голубая плоскость воды резко контрастирует с пронизанным красными полосами желтым небом. Возможно, крик объятого неизвестным ужасом человека не производил бы столь сильного впечатления, если бы художнику не удалось передать — даже чисто техническими средствами — внутреннее напряжение, соответствующее крику как выражению крайней подавленности. Пейзаж по ту сторону перил изображен с помощью извивающихся линий; бесконтурные, неопределенные разводы краски символизируют неточность и неопределенность мятущейся мысли, которая берет начало в человеческом страдании и развивается с нарастающей удушливой силой». «Крик» входит в цикл произведений под общим названием «Фриз жизни», о котором Мунк говорил, что это «поэма о жизни, любви и смерти». В 1918 году художник писал: «Я работал над этим фризом с долгими перерывами в течение тридцати лет. Первая дата — 1888–1889 годы. Фриз включает "Поцелуй", "Барку юности", мужчин и женщин, "Вампира", "Крик", "Мадонну". Он задуман как цикл декоративной живописи, как полотно ансамбля жизни. В этих картинах за извилистой линией берега — всегда волнующееся море и под кронами деревьев развертывается своя жизнь с ее причудами, все ее вариации, ее радости и печали». На рубеже веков Мунк пишет также пейзажи в стиле модерн: «Зима» (1899), «Береза под снегом» (1901), он создает символистские гравюры, литографии и ксилографии. Мунк получает признание — меценаты заказывают ему портреты или росписи в своих домах. Так, Мунк исполнил великолепный посмертный портрет Фридриха Ницше на фоне мрачного пейзажа (1905–1906). Декорации, выполненные Мунком к постановке Максом Рейнхардтом драмы Ибсена «Привидения», получили международный резонанс. С 1900 по 1907 год Мунк живет в основном в Германии: Берлин, Варнемюнде, Гамбург, Любек и Веймар. Художник создал своеобразную сюиту видов этих городов. Один из них — офорт «Любек» (1903). В этом офорте город похож на средневековую крепость, безлюдную и отрешенную от жизни. «В 1909 году Мунк после пребывания в клинике доктора Якобсона, вызванного многомесячной нервной депрессией, возвращается на родину, — пишет М.И. Безрукова. — В поисках тишины и покоя он стремится к уединению — некоторое время живет в Осгорстранне, Крагере, Витстене, на небольшом острове Иелэйя, а затем, в 1916 году, приобретает имение Экелю, севернее норвежской столицы, которое он не покидал уже до конца своих дней. Черты нового сказались в работах, относящихся к разным жанрам. Особенно они проявились в портрете, который становится после 1900 года одним из ведущих жанров в творчестве художника… Он создает галерею острых по характеристике и запоминающихся образов современников, будь то большие заказные портреты, портреты друзей и знакомых или норвежских рыбаков и моряков. Мунк не писал портреты тех людей, которых плохо знал. Фиксация внешнего сходства его не удовлетворяла. Портреты художника — исследование человеческой души. Как правило, Мунк создавал портреты тех, с кем находился в дружеских или реже — в деловых отношениях. Со многими из портретируемых он был связан узами творческой дружбы, среди них были Август Стриндберг, Ханс Йегер, Станислав Пшибышевский, Генрик Ибсен, Стефан Малларме, Кнут Гамсун и многие другие из литературной среды Скандинавии и Германии. Исключение составляют портреты Фридриха Ницше (1906), сочиненные художником после общения с сестрой известного философа». Начиная с 1910 года все чаще Мунк обращается к теме труда. Он пишет картины — «Весенние работы. Крагере» (1910), «Лесоруб» (1913), «Весенняя пахота» (1916), «Мужчина на капустном поле» (1916), «Разгрузка судна» (около 1920), гравюры «Рабочие, убирающие снег» (1912), «Землекопы» (1920). Важное место в графических работах Мунка занимает северный пейзаж. Ярким примером служат ксилографии «Скалы в море» (1912) и «Дом на берегу моря» (1915). В этих листах мастер показал суровое эпическое величие и монументальность норвежского ландшафта. Поздний период творчества художника не самое лучшее время для художника, считает Ж. Сельц: «Несмотря на свойственную картинам позднего периода эстетическую неопределенность, они образуют самую спонтанную, непосредственную его часть. Кроме того, Мунк выполнил в это время большие стенные росписи, первоначально созданные в Крагере и предназначенные для актового зала университета в Осло. В 1916 году они были туда доставлены, и художник должен был преодолеть многочисленные препятствия, чтобы добиться их одобрения… Результат долгих подготовительных работ оказался разочаровывающим. Дикость уступила место настойчивости и упорству: чувствуется тщательная работа в мастерской, но даже самые интересные философские идеи не могут скрыть художественной слабости произведений. Фрески, написанные в 1922 году для столовой шоколадной фабрики "Фрейя" в Осло, также очень слабы. В скупой, почти карикатурной форме воссоздает Мунк некоторые темы своих лучших картин. Еще более разочаровывают композиции фресок для ратуши в Осло, над которыми он работал с 1928 года до своей смерти в 1944 году. Правда, он страдал глазным заболеванием, которое вынудило его на много лет почти полностью отказаться от работы художника». Умер Мунк 23 января 1944 года в местечке Экели близ Осло. ПРАСКОВЬЯ ЖЕМЧУГОВА — ГРАФ НИКОЛАЙ ШЕРЕМЕТЕВ Графский род Шереметевых — один из самых знатных и богатых в России XVIII века. Шереметевы были известны как государственные деятели, строители храмов, богатые меценаты, помогавшие бедным и больным, поощрявшие развитие национальных архитектуры, искусства, музыки. Их домашний театр считался лучшим частным театром империи, владельцы его не жалели ни денег, ни труда на постановку спектаклей и создание декораций. Шереметевский театр отличался не только профессиональными, образованными и талантливыми актёрами и певцами, но и до мелочей просчитанной планировкой зала, роскошными декорациями и прекрасной акустикой. Многие, кто в те времена побывал в Кусково, отмечали, что размах представлений и профессиональность актёров ничуть не уступали самому известному дворцовому театру в Эрмитаже. Шереметевы считали, что настоящих актёров надо растить, терпеливо обучая их с самого детства. Так, Параша Ковалёва (1768–1803), дочь крепостного кузнеца, попала вместе с другими детьми в графское поместье, когда ей едва исполнилось восемь лет. Её сразу же отдали на воспитание одинокой княгине Марфе Михайловне Долгорукой. У княгини девочка получила образование, была обучена вокалу, актёрскому мастерству, игре на арфе и клавесине, французскому и итальянскому языкам, литературе, грамоте и некоторым наукам. Для подготовки детей к театральной жизни в усадьбу приезжали известные мастера-актёры, певцы и учителя. Всё чаще они отмечали прекрасные способности маленькой Параши, прочили ей большое будущее. В это же время сын хозяина дома — Петра Борисовича Шереметева — Николай Петрович Шереметев (1751–1809) путешествовал по Европе в целях повышения образования. Набравшись царивших там революционных идей, он сразу же решил изменить жизнь Кусково и организовать её по европейским канонам. Первое, за что взялся молодой человек — это помещения отцовского театра, которые показались ему старыми и слишком тесными. Именно тогда, наблюдая за ходом строительных работ, Николай Петрович увидел застенчивую десятилетнюю девочку с огромными глазами на бледном личике, а когда познакомится с ней ближе — почувствовал и необычайный талант маленькой крепостной. В новом театре девочка дебютировала в роли служанки из оперы Гретери «Опыт дружбы». Восхитительным сопрано Параша покорила всех зрителей, не оставив равнодушным и сына хозяина. Николай был настолько доволен дебютом маленькой актрисы, что в следующей опере отдал ей главную роль и ни на миг не сомневался в успехе. Именно тогда на афишах впервые появился театральный псевдоним девочки — Жемчугова. С тех пор самые лучшие роли в шереметевском театре доставались только юной Параше. К актёрам Шереметевы относились почтительно и с уважением. Их называли по имени и отчеству, граф Шереметев-младший давал своим актёрам новые фамилии по названиям драгоценных камней. Легенда гласит, что Жемчуговой Параша была названа в тот день, когда в пруду усадьбы была найдена маленькая жемчужина. Всем актёрам и музыкантам театра выплачивалось жалование, им запрещался любой физический труд, они питались тем же, что и хозяева усадьбы, а к заболевшим приглашались лучшие местные доктора. Всё это удивляло знатных посетителей Кусково, и долгое время порядки в «странной» семье являлись одной из самых интересных тем на светских вечерах столицы. Слухи о шереметевском театре расходились по всем поместьям, на каждое представление в Кусково съезжались знатные особы, а не попавшие на спектакль потом долго сокрушались и слушали яркие рассказы посмотревших очередную постановку. Старый граф решил построить новое здание театра, открытие которого должно было состояться 30 июня 1787 года, в тот день, когда поместье Шереметевых намеревалась посетить сама Екатерина II. Известный театр, а особенно игра и голос молодой актрисы Прасковьи Жемчуговой, настолько поразили царицу, что та решила преподнести девушке бриллиантовый перстень. Отныне юная крепостная Параша стала одной из самых известных актрис в России. 30 октября 1788 года умер Пётр Борисович Шереметев. Все поместья с крепостными в двести тысяч душ достались его сыну — Николаю Петровичу. Тот после смерти отца забыл о театре, пил и бесчинствовал, пытаясь отвлечься от горя. Лишь Параша смогла утешить молодого графа и сочувствием и бесконечной добротой вывела его из загула. После этого Николай Петрович уже по-другому смотрел на девушку: в его сердце зародилось огромное, сильное чувство. Жемчугова же стала в театре вторым человеком, актёры теперь обращались к ней не иначе, как Прасковья Ивановна. Вскоре влюблённые и вся труппа театра перебрались в новое имение графа — Останкино. Внезапно у Параши открылся туберкулёз, и врачи навсегда запретили ей петь. Нежная забота графа, его терпение и любовь помогли женщине пережить это горе, а 15 декабря 1798 года граф Шереметев дал вольную своей самой любимой крепостной актрисе. Этот смелый шаг вызвал недоумение и пересуды в знатных кругах, но граф не обращал внимания на наговоры. Он решил венчаться с любимой. Утром 6 ноября 1801 года в церкви св. Симеона Столпника, которая сейчас расположена в Москве на Новом Арбате, состоялось скандальное бракосочетание. Таинство совершалось в строжайшем секрете, на него были приглашены только четверо самых близких и верных друзей молодой пары. Два года длился этот брак в уважении, взаимопонимании и любви. Здоровье Параши ухудшалось с каждым днём. 3 февраля 1803 года Прасковья Ивановна родила сына. Роды были тяжёлыми и мучительными, а ослабленный чахоткой организм не давал женщине даже подняться с кровати. Смертельно больная, она умоляла показать ребёнка, но его сразу же отнесли от матери из опасения, что младенец заразится и умрёт. Около месяца угасала графиня. В бреду она умоляла, чтобы ей позволили услышать голос младенца, и когда его подносили к дверям спальни, Параша успокаивалась и забывалась тяжким сном. Понимая, что кончина жены неизбежна, Николай Петрович решился открыть свою тайну и рассказать о браке с бывшей крепостной. Он обратился с письмом к императору Александру I, где умолял простить его и признать новорождённого наследником семьи Шереметевых. Император дал на это своё высочайшее согласие. Любимая жена графа Шереметева скончалась в петербургском Фонтанном доме 23 февраля 1803 года, на двадцатый день от рождения её сына. Ей было всего тридцать четыре года. Из знати на похороны никто не пришёл — господа не пожелали признать покойную крепостную графиней. В последний путь Парашу провожали актёры, музыканты театра, слуги поместья, крепостные и поседевший от горя мужчина с младенцем на руках. Ныне Прасковья Ивановна Жемчугова-Шереметева покоится в Александро-Невской лавре в фамильном склепе графов Шереметевых. Все свои личные средства и драгоценности она завещала осиротевшим детям и бедным невестам на покупку приданого. Николай Петрович строго следил за выполнением завещания и сам до конца жизни постоянно помогал калекам и обездоленным. В своём московском дворце он основал знаменитую Шереметевскую больницу, которая в настоящее время больше известна, как Институт скорой помощи им. Склифосовского. Николай Петрович Шереметев скончался через шесть лет после супруги. В «Завещательном письме» сыну граф написал о Прасковье Ивановне: «…Я питал к ней чувствования самые нежные… наблюдал я украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность. Сии качества… заставили меня попрать светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать её моею супругою…»

|